【独学】中小企業診断士試験に一発合格する勉強法(二次試験)

本記事では中小企業診断士の二次試験について、独学で合格する方法を紹介します。 一次試験についてはひとつ前の記事をご覧ください!!

中小企業診断士・二次試験の概要

二次試験は4科目あります。それぞれ事例Ⅰ~Ⅳと呼ばれています。 試験は10月下旬の日曜日に実施され、それぞれの事例で80分ずつ。 お昼休みを挟むものの、トータル320分の記述試験です。結構ハードです。それぞれの事例の内容と特徴について説明をしていきます。

事例Ⅰ:組織(人事を含む)を中心とした経営戦略および管理に関する事例

僕は事例Ⅰが一番難しいと思います。 まず他の事例問題に比べて「組織・人事」を主として扱うので、とっつきづらい感があります。 また経営戦略も絡んでくるので、広い視点でとらえていくことが必要です。

事例Ⅱ:マーケティング・流通を中心とした経営戦略および管理に関する事例

小売業やサービス業を題材にする問題です。比較的イメージしやすいかと思います。 問題の情報量も多く、時系列でまとめられているため、丁寧にキーワードを拾っていけば解答は作成しやすい問題です。

事例Ⅲ:生産・技術を中心とした経営戦略および管理に関する事例

製造業から出題されます。 現状の問題点を指摘し改善案を策定する、ということがメインとなります。 因果関係をしっかり押さえて、スジが通るように記述することが大切です。

事例Ⅳ:財務・会計を中心とした経営戦略および管理に関する事例

事例Ⅰ~Ⅲとは大きく異なり、計算問題があります。 計算問題は記述問題のように部分点があまり狙えません。 つまり計算問題を取れるか取れないか?が、二次試験の合否に影響してきます。 また、計算のあとに記述があるのですが、そもそも計算が間違えていると、記述もずれた回答になってしまいます。 よって事例Ⅳはかなり重要、ということになります。

二次試験の勉強法

一次試験が終わったら、まず自己採点を行いTACのサイトにて合否予想をします。合格している可能性が高ければ、そこから二次試験の勉強のスタートです。 8月上旬~10月下旬なので、勉強期間は2.5か月となります。

必要な参考書は2冊

まず「事例攻略のセオリー」を用いることで、二次試験に対する取り組み方を学びました。これは本当に良書です!! この本を学ぶことにより、

試験中のタイムマネジメントの重要性

確実に取れる問題は、絶対に得点する

事例文の読み方

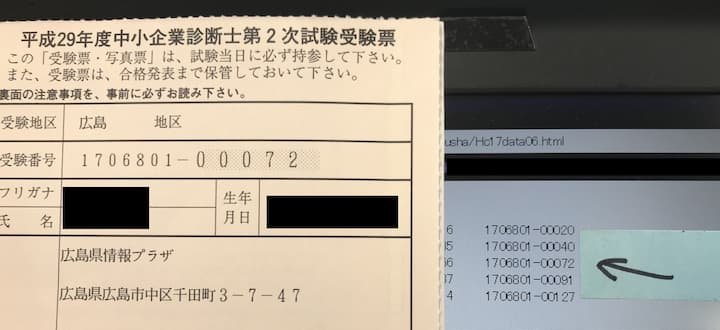

といった、二次試験を解くうえで必須のスキルを会得しました。 ただし手に入りづらいのが難点です。筆頭著者の村上さんが亡くなってから、新しい版がでていないようです。 僕は平成29年に受験をしましたが、入手したのは中古の平成25年版であり、それでも定価に近い値段を払いました。

次に、二次試験界隈では有名な「ふぞろいな合格答案」です。 特に二次試験を悩ませるものにしている原因として、「模範解答が公開されない」ということがあります。 つまり「何を書いたら正解だったのかがまったく分からない」ということです。それでは、もし不合格になっても、次年度への対策がしづらいですよね。 「ふぞろいな合格答案」は合格者・不合格者から多くの答案を集めることによって、いったい何が正解だったのか?を見つけようとする本です。 毎年出版されています。 最新版を1冊買って読み込めば、自分なりの合格のイメージがつかめるはずです。「ふーん、これくらいの答案を書けば合格できるのね」といった具合です。

合格に一歩近づく勉強法

やはり事例Ⅳが重要なので、事例Ⅳを中心に計画を組むのを推奨します! 事例Ⅰ→事例Ⅳ 事例Ⅱ→事例Ⅳ 事例Ⅲ→事例Ⅳ (あとは繰り返し) このように事例Ⅳを学ぶ頻度を高くします。 上記で紹介した2冊の参考書はいずれも過去問をベースに作られています。 本に収録されていない過去問に関しては、結構ネットに転がっているので、それを使いました。 ただしそれらの過去問は解答がないので、「もう解く問題ないぜ」という境地に達してから手を出せばいいと思います。 何年分も繰り返すことにより、「事例〇ならこう書く」というように、自分のスタイルが構築できます。あとは試験前日はよく寝て、全力を尽くすだけです!!

試験が終わったら再現答案を作る

記述式である二次試験の場合、再現答案を作っても点数をつけることができません。 再現答案を作るのはめんどくさいですが、以下のメリットがあります。

口述試験対策

(仲間がいれば)共有できる

不合格なら次年度の糧になる

まず1点目です。筆記試験に通ると口述試験があります。 これは2人の試験官の質問にその場で答えていく試験ですが、ベースとなるのは筆記試験で解いた事例です。 口述試験は筆記試験の約3か月後ですから、期間があいてしまいます。「口述試験のために記録に残しておく」という意味で、再現答案は作ったほうが良いです。 ただし、口述試験は合格率がかなり高いです。一説には「遅刻したやつくらいしか落ちない」とまで言われています。 「(仲間がいれば)共有できる」、「不合格なら次年度の糧になる」というのは、そのままの意味です。『ふぞろい』の編集部に自分の答案を送ることもできますよ! 一次試験と異なり、二次試験は結果の予想ができません。僕が受けた年は、なんだかんだで事例Ⅳが激ムズ(連結会計とかでた)で、五分五分かなと思っていました。 合格が分かったときは、本当にうれしかったです!!

まとめ:事例Ⅳを最優先で攻略しよう!!

中小企業診断士の二次試験を独学・短期で受かる方法についてご紹介しました!

参考書は「事例攻略のセオリー」「ふぞろいな合格答案」

事例Ⅳに重点を置いて対策をする

タイムマネジメントをしっかりとする

得点できる問題は確実に得点する

僕は一次試験よりも、二次試験のようなスタイルが好きです。 暗記力ではなく、実力を試されている感じがするからです。 このような試験では、直前まで詰め込むというスタイルではなく、自分が満足できるまで準備をしたら、あとは自然体で過ごす、ということが大事だと思います。 セルゲーム直前の悟空と悟飯の状態が僕は理想だと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?