島の港に襲来する津波から命を守るためのハード対策 ~大島・岡田港津波避難施設の整備~

[本稿は、令和3年3月、都庁内に配信したブログ内容です]

1 はじめに

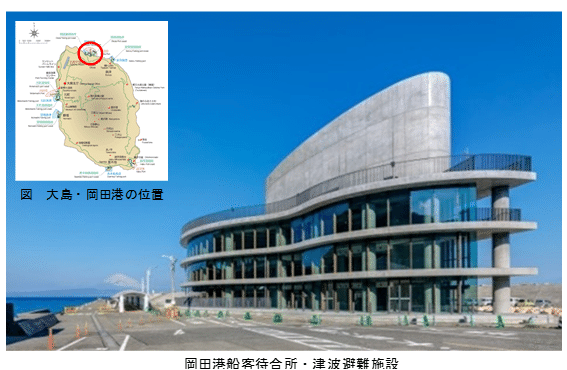

大島は東京から南方海上約100kmに位置する、伊豆諸島で最も大きな島であり、高速ジェット船や大型貨客船の良好な交通アクセスにより、多くの観光客が訪れます。

岡田港は、大島北部に位置する静穏な港であり、元町港とともに、風向き等で船の接岸港を使い分ける1島2港方式の役割を果たす重要な港となっています。

一方、巨大地震の際には、大規模な津波が襲来することが予測されています。

利用者の津波に対する安全性について検討し、避難を可能とする津波避難施設の整備を、船客待合所の建て替えに合せて合築として整備し、平成31年2月に完成しました。

今回は、この津波避難施設整備の計画や特徴について、ご紹介します。

2 津波による被害予測

東日本大震災を契機に、島しょ地域の各港で津波対策の強化に向けた検討を開始しました。

岡田港では、南海トラフ巨大地震と元禄型関東地震についてシミュレーションを行いました。

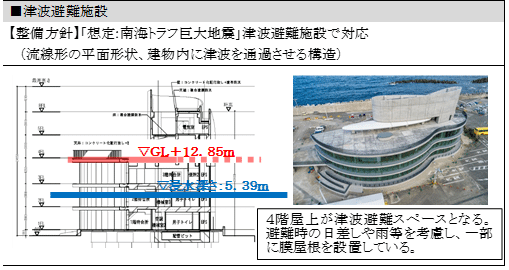

最大津波高となるのは、南海トラフ巨大地震の場合で、浸水深さが5.39mに達する予測です。

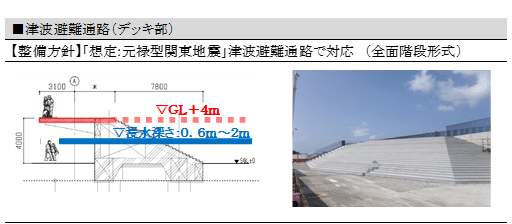

また、津波到達が最も早いのが、元禄型関東地震の場合で、地震発生から3分40秒後に到達する予測となっており、安全な高台まで避難することが困難な場合も想定されました。

避難を可能とするためには、津波到達までに移動可能な位置に安全な高さの施設を整備することが必要となります。また、実際に地震が発生した直後には、どの様な津波が来るのか分からないため、最大の津波だけでなく到達が早い津波も考慮することが求められました。

3 津波避難施設の計画

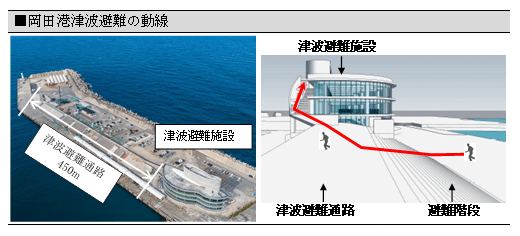

上記の予測を踏まえ、まず到達が早い津波に対応した津波避難通路へ上り、その通路を通って最大の津波に対応した津波避難施設へ移動する2段階の避難動線を設定し、施設整備を計画しました。

津波避難通路は、短時間で到達する元禄型関東地震の津波に備え、岸壁沿いに安全な高さ(浸水深2m+余裕高2m=4m)を確保するものとし、全延長に亘って設けた階段により、速やかに上ることが可能となっています。

この津波避難通路を通って避難した先に、最大となる南海トラフ巨大地震の津波に対して安全な高さ(最大浸水5.39m+余裕高)を確保し、津波が収まるまで一時避難できる津波避難施設を整備することとしました。

4 津波避難施設の特徴

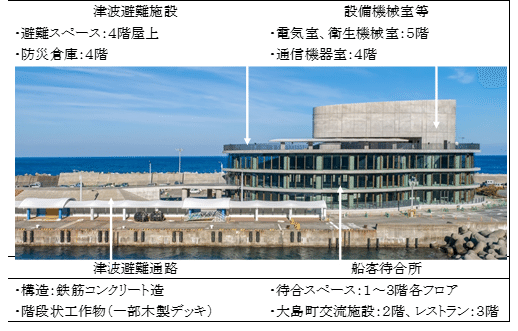

津波避難施設は、船客待合所の建て替えに合わせ、合築として整備しました。建物の1階から3階までを船客待合所、4階屋上を津波避難施設の用途としています。

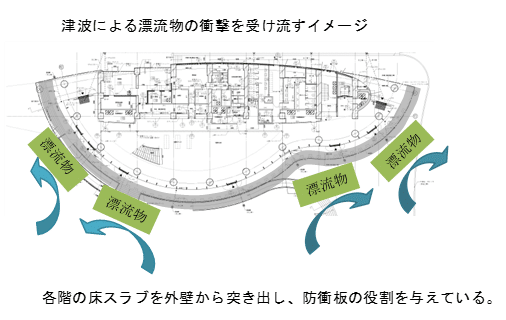

建物の形状は、津波による漂流物の衝撃を受け流すことができる流線形とするとともに、浸水時に津波を通過させることができる外装材(ガラスとセメント系パネル)を採用することで構造体への負担を軽減できるように設計されています。構造設計にあたっては、津波荷重を考慮するとともに、耐震の目標水準を都庁本庁舎や消防署等と同等としているため、とても頑丈な造りとなっています。

津波避難施設のある4階は、12.85mの高さがあり、避難スペースと防災倉庫を配置し、高さ4mの避難通路から外部階段を利用して直接アクセスできるようになっています。

津波避難スペースは、最大の定期船乗降客数等を考慮した1,600人の収容が可能な面積としています。

一時避難は12時間程度を想定しており、受水槽の貯水量を常時3.2㎥以上とすることで、1人当たり2ℓの十分な飲み水を確保するとともに、防災倉庫に必要な物資を備蓄しています。また、ソーラー式LEDセンサーライトを設置することで、夜間避難時の照明確保に配慮しています。

ソーラー式LEDセンサーライト

5 おわりに

津波の脅威に晒される島しょ地域で、最も多くの人が利用する大島・岡田港において、想定される最大の津波だけでなく、到達時間の短い津波も考慮し、あらゆる津波から利用者の安全を確保できるハード対策を計画し、整備を進めました。

この施設の完成により、島民や観光客の方々が安全に港を利用し、島と本土を安心して往来できることで、島の魅力が一層高まることを期待しています。

皆さまも大島に行く機会がありましたら、是非一度、足を運んでみてください!