概念としてモデリング

ビジネスにおいては将来の事業を予測し、結局のところいくら儲かるかをシミュレーションするためのファイナンシャルモデルを作成することが求められる場面がしばしば訪れる。いうまでもなくモデリングそのものは経営マターではなくあくまでも作業に過ぎないが、これを正しく行わないと最悪の場合、誤った判断に結びつくこともある。特に投資に関わるような判断であれば、モデリングがおかしいとその投資額が間違ってしまうことを意味するために特に慎重になる必要がある。(もっとも熟練の経営者や投資家はファイナンシャルモデルなどは無くても正しい判断ができていることが多い印象ではある。むしろモデリングのテクニカルな面に囚われすぎた結果”precisely wrong”になるようなことも多い。)そのためジュニアワークといえどもファイナンシャルモデリングは重要である。一方でこのファイナンシャルモデリングを正しく行うには相応の経験が必要である。またファイナンシャルモデリングを「ジュニアワーク」としてシニアがジュニアに丸投げしていい加減な品質担保しかしなかったが故に大問題が起きることも残念ながら定期的に発生する。そのためファイナンシャルモデリングに携わるのであれば十分な注意を払う必要がある。

ファイナンシャルモデルを策定する上で重要なのはいうまでもなくエクセルスキルではなく、ファイナンシャルモデルを概念的に理解することであると思っている。そこで本エントリではこれらについて私の理解を述べていきたい。

まずそもそもモデルと分析の違いを理解しておく必要がある。モデルとはインプットを変えることでアウトプットが動的に変わる演算装置であるのに対して、分析とは何らかの比較をすることであり必ずしも動的である必要はなくどちらかというと静的な場合であることの方が多い。また状況によってはモデルを用いて分析を行うこともある。モデルのインプットを変更してその結果であるアウトプットを比較した分析をするといった場合である。人によっては複雑な分析を「モデル」と呼んでいたりすることもあるが、いうまでもなくこれは誤用である。モデルとは動的なものなのである。この点をまずは理解するべきである。

次にシナリオとケースの違いも認識するべきである。どちらもインプット(群)であることには変わりないが、シナリオとは制御可能なインプットを変えることであり、ケースとは制御不能なインプットを変えることである。例えばある企業のビジネスをシミュレーションする場合、投資額は制御可能な要素である。そのため「工場能力拡張シナリオ」「積極買収シナリオ」などのシナリオが策定できる。一方でケースとはインプットのうち直接的には制御不能な要素を変えてシミュレーションを行うことであり、典型的には原油価格やマクロ経済などである。そのため「悲観ケース」「楽観ケース」などが策定される。このようにシナリオとケースは異なるためこれらは「悲観ケース・積極投資額シナリオ」といったようにマトリクスで組み合わせて使うこともできる。もちろん人によってはシナリオをケースとして用いている場合もあるため、言葉そのものは重要ではない。しかし概念的にケースとシナリオを切り分けることは極めて重要である。特に上述の通りモデルとは動的な演算装置であり、インプットを設定する際は制御可能な要素と制御不能な要素に切り分けて設定するべきである。

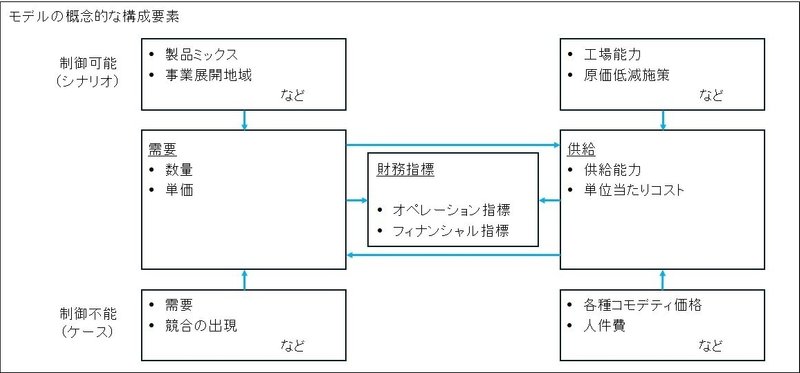

これらを意識すると本来的にはファイナンシャルモデルは図のようになる。ある企業の売上高や利益をシミュレーションするためには概念的には需要と供給が必ずバランスしている必要がある。当該企業が捉える顧客の需要とそれを満たすための供給能力が合致しなければならないのである。特に化学品業界などの装置産業であれば需要が大きかったとしてもそれを捉えるだけの十分な供給能力があるかの検証は大きな論点であることが多い。もちろん業態によっては供給能力が制約条件になることはないため、そもそもそれをモデルで表現せずに図の左側の需要側だけをモデル化しそこから財務諸表につなげる場合もある。ただ少なくとも概念的には需要と供給をバランスさせることは必須である。

そしてこの需要と供給のインプットはこれまで述べた通り制御可能なものと制御不能なものに分けられる。需要の制御可能なものは提供製品や展開地域などであり、制御不能なものはマクロ的な経済状況や顧客の需要、競合の数などである。一方で供給側で制御可能なものは工場の能力や店舗数、原価低減活動の進捗(これは厳密には十分な結果が得られるか否かは必ずしも直接的に制御できるわけではないが少なくとも経営目線ではこれは会社の意思であると位置付けられる)などであり。制御不能な要素は原油などの各種コモデティ価格や人件費などが挙げられる。これらを概念的にモデルにおいて分けることは極めて重要である。

なおやや脇道に逸れるがコモディティの業界であれば需給はインダストリーコストカーブを用いてシミュレーションすることが一般的であり、これにより制御不能と考えられるコモデティ業界の価格も間接的には一定の制御ができる。ただインダストリーコストカーブにおいてもやはり概念的にものごとを需給と制御可能・不能に分離していることには変わりない。このインダストリーコストカーブは奥が深く概念的に美しいものであるがここではこれ以上は言及しない。興味のある方は是非少し調べてみて貰いたい。

このように需給のインプットとなる要素を前提としておいたら、次にこれらを一致させることが必要となる。これは循環的なプロセスになるが通常は需要を先に想定し次に供給を合わせ込むというのが一般的である。既に述べた通りこれは供給能力が制約条件になる業態においては特に重要であり、逆にそうでないならそこまで気を使う必要はない。ただいずれにせよ概念的にはこの操作が必要である。

需給がバランスしたら最後にこれらをインプットとして各種オペレーティング指標を経由してフィナンシャル指標に落とし込むという操作が発生する。これは概念的には難しいことはなく計算の世界であるといえる。このような一連の設計によって最終的にはモデルのアウトプットとなる売上高や利益が計算できるのである。

冒頭でも述べた通りモデリングそのものは決して経営コンサルティングの本質ではなく、重要なのはモデルの背景にある考えやそこから得られる洞察を用いることである。そしてそれを行うためには、モデルをこのように概念的に整理して捉えることが必須であると思っている。これができれば経営レベルの議論もできるはずである。

(もし気に入って頂けたら投げ銭をお願いします。)

ここから先は

¥ 400

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?