四万十川という川の魅力

時生屋がある高知県四万十には、清流四万十川が流れています。

全長196kmもある四国最長の川で、緑豊かな森から水を集め、くねくねと蛇行をくり返しながら雄大な大河となって太平洋にそそぎます。

本流にダムがなく、川岸や川沿いの道が自然に近い状態で残っていることから「日本最後の清流」と呼ばれています。

四万十川が育む豊かな生態系

四万十川にはアユやうなぎ、エビ、ツガニ(モクズガニ)、アメゴ、ゴリ、アカメ、スッポン、ナマズ、青のりなどおよそ200種を超える生き物が生息していて、川で生計を立てる川漁師が現存する数少ない川です。

全国で150種以上の魚種が生息している川は、吉野川と四万十川だけなんだとか。

なぜそんなに多くの生き物が生息できるのか、それは四万十川の汽水域と蛇行に関係しています。

川の生き物の多くは、淡水と海水が混じり合う栄養豊富な汽水域で幼少期を過ごし、成長すると川を遡上していきます。

四万十川の蛇行は、深い淵と浅い瀬を作り出し、水深の深い淵は魚が休憩したり人間や鳥から身を隠す場所に。

水深の浅い瀬は日光がよく届き、魚の餌となる藻がよく育つ。

四万十川の汽水域と蛇行は、そうやってたくさんの命を育んできました。

命を生み、運び、そして育てる清流、四万十川。

水害を織り込んだ暮らしの知恵や工夫

川は恵みをもたらすだけでなく、時に氾濫して人々の生活に大きな被害を与えます。

台風の進行ルートに位置する高知県は、昔から水害に悩まされてきました。

被害を最小限にとどめるため、四万十川流域には多くの沈下橋が見られます。

沈下橋とは、増水時に川に沈んでしまうように設計された欄干のない橋のことで、自然を押さえつけるのではなく、あるがままの自然を受け入れ、折り合って生きていこうという四万十の人々の生き方とも重なり、四万十川のシンボル的な存在になっています。

四万十川流域には、本流に22本、支流を含めると47本の沈下橋があります。

どの沈下橋もそれぞれの集落、風景によく調和していて美しく、その景観と豊かな生態系の保全のために「四万十川条例」を作って清流を後世に引き継いでいく取り組みがなされています。

移住のきっかけ

実は私たち夫婦が大阪から高知へ移住したきっかけも、四万十川でした。

四万十川下流の町で育った私。

川は、幼いころからずっと遊び場でした。

生活の中にあたり前にあり過ぎて、その恵みにも豊かさにもまるで気づいていませんでした。

大阪に出て夫と出会い、四万十で暮らす両親に結婚の挨拶にきた時のこと。

私の出身地ということで、数年前に放送された四万十川を舞台にしたドラマ「遅咲きのヒマワリ」を全編12回も繰り返し観るほどに四万十川の風景にハマっていた夫。

実際の四万十川の風景と雄大さに感激していたのは言うまでもありません。

結婚の挨拶も済ませ、家族で楽しい時間を共有できた2泊3日の帰省最終日。

なんと四万十に台風が直撃したのです。

台風が近づいていることはニュースなどで知っていたものの、当初は四万十直撃ルートではないことが予想されていました。

「多分大丈夫だろう」と、両親も私たちもあまり気にしていなかった間に台風はクイッと進路を変えて四万十へ一直線!

あっという間に沈下橋は沈下、電車も終日運休、大阪へ帰る手段がなくなってしまいました。

途方に暮れているところに、地区の水門の監視員をしていた父から電話が。

「おい、あと2時間で道が浸かるぞ。」

父からの電話は、台風が過ぎて雨は止んでも四万十川はこれからどんどん増水すること、低い道路は通れなくなること、時間の猶予は2時間しかないこと、それまでに避難した方がよいこと、夜までには落ち着いて夜行バスは運行するだろうことなどを伝える内容でした。

急いで兄の家に避難し、夜行バスも無事に運行して、なんとか翌日の早朝には大阪に帰り着くことができましたが、久しぶりの台風騒ぎにもう終始てんやわんや。

あちこちの道が浸かり、地元の人でも通らないような狭い旧道を夫が運転している光景がなんだか不思議で可笑しくて、みんなでお腹を抱えて笑い合いました。

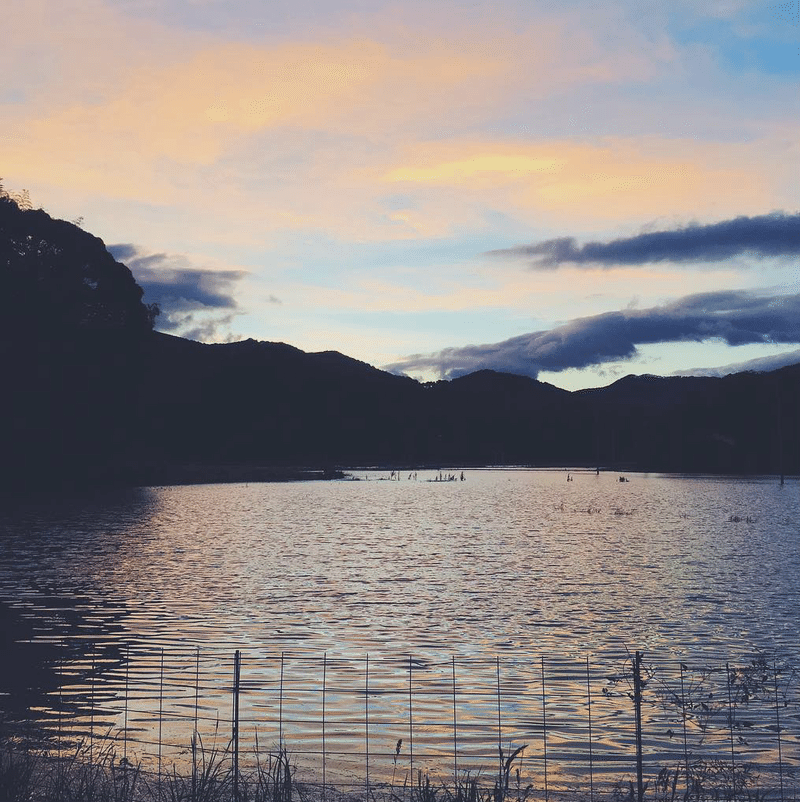

雄大な四万十川、豊かな自然、恵み多い海・川・山の幸、大雨で濁流する四万十川、強風で唸る山、沈下する沈下橋、台風一過の妖艶な夕焼け、初めて来たたった2泊3日の滞在で、四万十の日常をギュッと濃密体験した夫。

さぞや疲れただろうと心配していましたが、台風被害などあまりない大阪で生まれ育った夫にとっては、判断を一歩間違えれば死に直結するかもしれない四万十でのその体験は、『自分は今ここに生きている』という生きている実感を強烈に与えてくれたそうです。

「大阪で生まれ育った者は、自分の命に危険が迫っていたとしても、あと何時間で道が浸かるかなんて見当もつかない」と、自然と共に生きることの強さと思慮深さに感銘を受けていました。

夫のその言葉を聞いた時、私は自分がどれほど恵まれた環境で育ったのかを初めて知ったのです。

その頃から、いつか四万十で自然と共に暮らすことが夫の夢になっていました。

まさかその3年後、本当に四万十に移住することになるなんて。

しかも農業をすることになるなんて、当時の私は夢にも思っていなかったんですけれど。

自然と人が共生する環境

移住してすぐの頃、四万十市郷土博物館を訪れた際に目にとまった川漁師さんの写真パネル。

『生まれたときから

そばにある川

より添い折り合う

暮らしを映す

いままでも

これからも』

川は、森と海をつないでいます。

豊かな川には、豊かな森があり、豊かな海を育む。

豊かな生態系があるところには、豊かな暮らしがある。

森・川・海と人をつなぐ。

自然と人が共生する環境。

そんな暮らしがここ四万十にはまだ残っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?