【拙訳】「カルドハイム」リミテッドガイド・パート3:アーキタイプ、トップコモン/アンコモン、ボムレア by COMPULSION(MTG Arena Zone)

※注意(Attention)※

2021/01/31 15:50 カード画像編集完了しました!

(以下履歴履歴)

2021/1/29 18:30現在、カード画像の編集中ですが、MTGA上で本日実装となったため、スピード重視で公開します。カード名(英語)をテキストで入れ込んでありますが、おってカード画像を組み込みますので、少々お待ちください!!!

記事は全文無料で公開しますが、今回は分量も多く、(こんな感じで)結構な手間がかかっている都合、読者の皆様からのご支援を頂けるととてもありがたく思います。ぜひ記事ご購入あるいは記事末尾「サポート」からご支援をお願いいたします!

前回の続きです。前回記事は下記よりご覧ください。

▼原文はこちら▼

Kaldheim Limited Guide: Archetypes, Top Commons and Uncommons, and Bombs

BY COMPULSION · PUBLISHED JANUARY 26, 2021 · UPDATED JANUARY 26, 2021

「カルドハイム」リミテッドシリーズ記事・パート3をお届けします! もしパート1、パート2を読んでいないなら、1/28の実装までにチェックしてくださいね。

遅くなってしまいましたが、最後の最後に最高の内容をお届けできました。本稿では10のアーキタイプ(※訳者注:色2色の組み合わせ10通りのこと)をつまびらかにして、各アーキタイプで主力となるコモンとアンコモンを定義しました。加えて、各色のボムレアを挙げています。

とんでもない分量の記事になりそうなので、前向上はこの辺にして、さっそくリミテッドプレイヤーの皆さんへ「カルドハイム」のベストカードをお送りしましょう!

■リミテッドのボムレア

ボムレアの話から始めましょう。ピックできたらハッピーで、ドラフトを続けたり、シールドのプール開封の際の指針になるでしょう。

私の執筆するガイド記事では、総じてコモンやアンコモンのカードを中心に話を進めます。レアよりもはるかに頻繁に登場するからそうしているのですが、どのレアがプレイアブルかを知っておくことは非常に重要です。

私のガイド記事を読んだことがない諸兄に「ボムレア」の定義を伝えておきますが、「あらゆるアンコモンより優先して採用すべきレア」です。したがって、本セットで「ボムレア」が越えるべきハードルを先に示しておきましょう。

「カルドハイム」では《杯に毒》をピックするのが「安全牌」です。基本的なスペックで見ても《殺害》の完全上位互換で、ほぼすべてのドラフトで初手級といっても過言ではないでしょう。

ただし「カルドハイム」は、特定のアーキタイプの核となるアンコモンが多く存在するため、少し注意しなければなりません。

《武勇の審判者、ファーヤ》は基本的に《杯に毒》よりも優先してピックしますし、《ドゥームスカージ、カルダール》も特筆すべきクリーチャーで、10のアンコモン英雄譚も最優先のピックを考慮すべきです(《古き神々への束縛》《アーニ、トロールを制す》など)。

それでも、《杯に毒》は「カルドハイム」における妥当な指標基準になるでしょう。多色呪文はその色に突き進む動機としては十分です(後述)が、私が思うに「ボム」とはもっと用途の広い強力なカードを指します。

今回、私は全カードレビューに参加していません(※)が、《杯に毒》はA-の高い評価を付けるでしょう。というわけで、必然的にボムレアとはA以上の評価を与えるカードになります。

※訳者注:MTG Arena Zoneでは別途、2名のライターによる全カードのリミテッド評価レビューが掲載されている。リンクは下記。

レビュー内では全カードにS、A、B、C、Dのランク付をおこなっている。同ランク内で抜きんでているものは「○+」、やや評価が落ちるものは「○-」としている。

▼白

《シュタルンハイムの解放》がベストカードですが、上記の3枚は非常にインパクトが大きいカードです。2マナを先払いする必要があるにしても、5マナで《セラの天使》2体は明らかにおかしい効率です。素で唱えるモードがあること自体は悪くないですが、ほとんどは「予顕」経由で唱えることになるでしょう。

また、このセットにおいても全体除去には注意を払ってください。全員が全体除去を持っているわけではありませんが、対戦相手が白、黒または赤で、ボードへの展開を遅らせている場合は、慎重にプレイする必要があります。

《戦闘の神、ハルヴァール》は両面ともに非常に強力なカードです。このサイクルは全体的にとても強く、以下も頻出しますので何卒ご容赦を。

▼青

《アールンド》は表裏同時使用によるシナジーもあります。とはいえ青はボムといえるカードが少なく、これを含めるかどうかも迷うレベルです。とはいえ、2マナ2/3飛行は環境上非常に強力だと判断しました。ゲーム序盤ではブロッカーとして活躍し、必要なければ攻撃に転じることができます。《アールンド》のサイズが巨大になる想像はできませんが、(「カルドハイム」のような)低速環境においては多くのアドバンテージを生みだしてくれるでしょう。

▼黒

黒は強力なボムに恵まれていますが、5つのうち3つは神話レアのため出会うことは稀です。しかし、3つすべてがゲームに多大な影響を与えます。《撲滅する戦乙女》は好みで、《燃えルーンの悪魔》はあまり好みではないですが、どちらがデッキに入ったとしても強力なことに変わりはありません。

《戦乙女》の「誇示」能力はすばらしく、お互いの戦場に影響を及ぼしますが、使い方によっては大きなアドバンテージを得られるため、ハードキャストに値するカードです。

《燃えルーンの悪魔》のような、対戦相手に選択肢のあるカードはあまり使いたくありませんが、状況に応じて、「デッキで2番目に良いカードを手に入れる」、あるいは「除去を確実に手にする」「クリーチャー/リアニメイトの組み合わせを持ってくる」こともでき、相手に不遇な選択肢を与えることもできます。

▼赤

上記6枚のうちにレアと神話レアの両面カード(MDFC)を含むため、実際には4枚です。

《語りの神、ビルギ》はスタッツもよく、「誇示」に寄せたデッキで非常に素晴らしい働きをしますし、裏面の《豊潤の角杯、ハーンフェル》も毎ターン追加のカードを引ける点で《アールンド》に近い使用感があります。

《龍族の狂戦士》は「ラヴニカの献身」のグッドコモン《トカゲ体の混種》に近いため過大評価している感はありますが、ベースとして先制攻撃を持つこと、そして5/5飛行を生み出せるという点は、いずれもかなり大きなアップグレードといえます。

《黄金架のドラゴン》は《栄光をもたらすもの》(AKH)にはなれませんが、マナを生み出せる能力がデッキで役立つことも少なくないでしょう。えーと、あと、MCハマー……げふんげふん、《憤怒の神、トラルフ》はとても強いですよ。

▼緑

《戦闘マンモス》を4ターン目に出すためなら2ターン目の「予顕」でのテンポ損など安いものです。対戦相手は戦闘で打ち取ることを狙ってきますが、コンバットトリックや除去でバックアップすることでその目論見を崩してやりましょう。有利に攻撃できない状況でも、最終的には追加ドローに恵まれるでしょう。

《エシカの戦車》は2体の2/2と追加の4/4を、たった4マナのシングルシンボルで生み出すアドの塊です。緑マナをひとつしか必要としない点も素晴らしいですね。

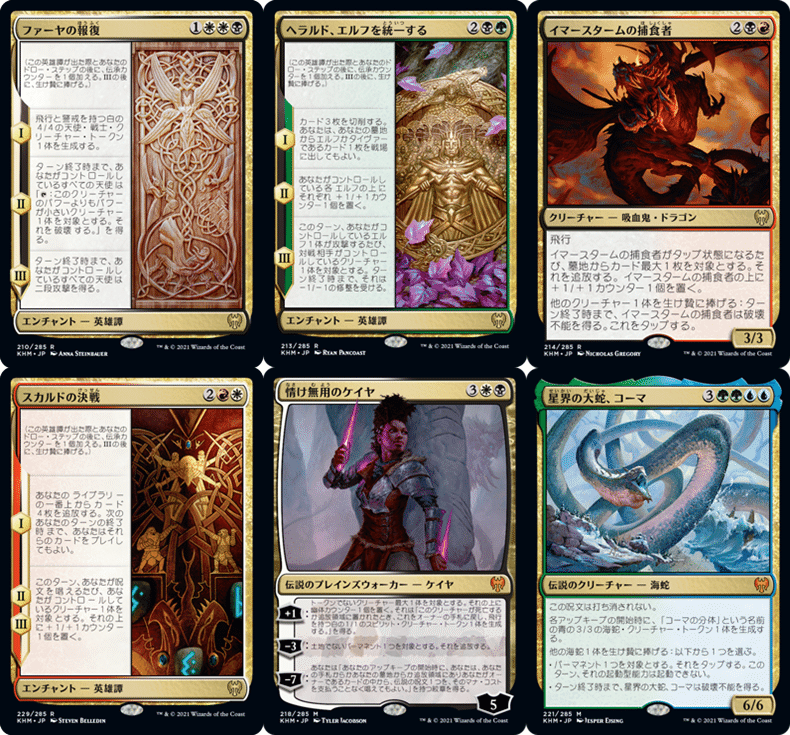

▼マルチカラー

《ヘラルド、エルフを統一する》と《イマースタームの捕食者》はボムというには過大評価かもしれませんが、十分通用するカードだと思います。前者はエルフを十分にピックできていればかなりのリターンが得られます(同じ理由で、緑単色の《エルフの戦練者》もいいですね)。

《イマースタームの捕食者》は概ね《意地悪な狼》の上位互換です。追放してサイズアップする能力も環境に合っていて、対戦相手が墓地にカードを溜めこんでいて、リアニメイトや「墓地のクリーチャーを追放する」追加コストに対して睨みを利かせます。

天使を生み出す《ファーヤの報復》や無限にトークンが湧く《星界の蛇、カーマ》は、その色に突き進むには十分過ぎる動機です。

《情け無用のケイヤ》は本セットのリミテッドでのベストカードです。小プラスと小マイナスで自衛しながら、奥義で無限にこのPWを唱えるゲームになったら、これ以上他のカードが必要ですか?

▼アーティファクト・土地

このタイプにはボムレアはありません。とはいえ、10のアーキタイプに対応したアンコモンの起動型能力を持つ土地はよく見るようになるでしょう。たとえば、《イストフェルの門》はゲーム序盤に引いてもよく、後半には生贄にすることでアドバンテージを得ることができます。どちらか1色のマナしか出さず、起動に2色目が必要だということを考えると、能力起動には各色のダブルシンボルが必要ではありますが、効果的な消費といえます。細かい点ですが、こうしたデザインが美しくまとまっていると思います。

■カルドハイムのアーキタイプ

さて、ここからが本題です。各アーキタイプには、その特徴を表す4枚のカードがあります。英雄譚(レアとアンコモンに存在)、アンコモンのマルチカラークリーチャー、そして土地です。

そこから、アーキタイプをサポートする重要なアンコモン、コモンを各6枚選びました。しかし、必ずしもドラフトするのに「最適な」呪文ではありません。すべての黒のデッキに《杯に毒》を、すべての赤のデッキに《悪魔の稲妻》を入れなければなりませんからね。

このセクションを読むことで、取り上げているすべてのカードがよい選択肢であり、最終的には、最高のコモンとアンコモンは何なのかを理解することができるようになっています。私はアーキタイプにおいて優秀なカードを説明することを毎回積極的に行っていますが、誰もがプレイすべきコモンとアンコモンのリストを毎回作るとは限りません。

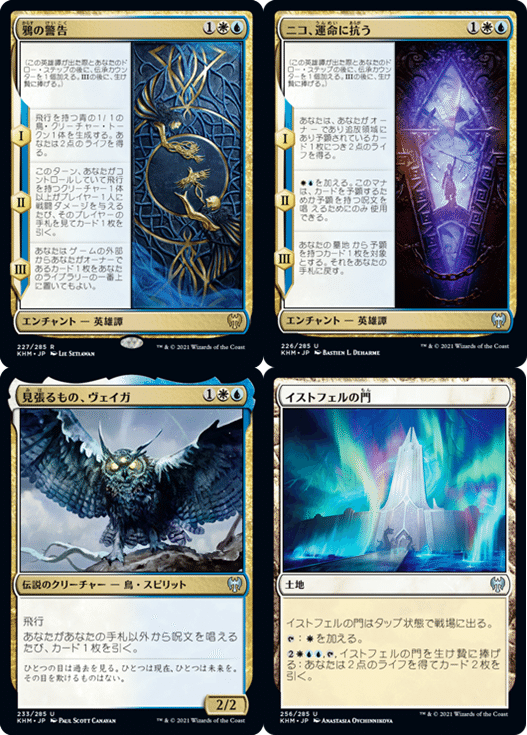

▼青白(テーマ:予顕、飛行)

本セットでは、英雄譚で他のカード名を参照する例がいくつか見られますが、《ニコ・アリス》もその1枚です。神話レアがあるアーキタイプが意図的にパワーを底上げされているかどうかは定かではありませんが、そう見える場合もよくあり、事実、今回の青白は強力です。「予顕」サポートが多く、白黒と並び、飛行戦力が充実しています。除去は不得手なものの、選択肢としてはいくつかの候補が挙げられます。

【ピックアップ:アンコモン】

キーカードだけ挙げると妙な感じに見えなくもないですが、予顕やルーンと《クラリオンのスピリット》の組み合わせは有力です。このアーキタイプは空中戦で勝ちたいと考えているので、コントロール要素やカードアドバンテージ、絆魂は、地上戦を挑んでくるデッキ相手に役に立つでしょう。

《ケイヤの猛攻》はこのフォーマットでは素晴らしい活躍をするでしょう。《放たれた怒り》も非常に強力なカードだったし、このカラーなら色的に対戦相手は《襲来の予測》を予測するため、二段攻撃付与が来るとは思わないでしょう。

最後に、《ルーン目のインガ》はどんな青いデッキにも入れたくなります。占術3を甘く見てはいけませんよ!(「3体以上のクリーチャーが死亡する」も決して難しい条件ではありません!)

【ピックアップ:コモン】

この色はコモンも優秀です。優秀な飛行戦力、効率的な除去、そして豊富な予顕の選択肢があります。《怪物縛り》以外はよく見る類のカードなので割愛して、これについて語っておきましょう。このセットでは《物語の探求者》のように絆魂生物も多くいるので、多少ダメージを受けてもライフに余裕を持たせることができます。予顕環境では、1マナで相手のクリーチャーを封じ込められるのもテンポの観点から大きく、予顕をしながらのダブルアクションも可能です。

余談ですが、長期戦になるということで、(よほどの理由がない限り)MTGAでだけカルドハイムのリミテッドをプレイできるというのはいい環境ですね……!

▼白黒(テーマ:天使、2つ目の呪文)

マルチカラーの神話レアを擁するもう1色です(《情け無用のケイヤ》)。白黒はかなりのスペックを持つように見えます。天使シナジーが豊富で、機会に恵まれればぜひドラフトしたい色ですね。

【ピックアップ:アンコモン】

青白によく似たアーキタイプで、カードアドバンテージでは劣るものの、除去の良さで勝ります。「2つ目の呪文」ボーナスは予顕やルーンと相性がよく、《血空の狂戦士》で追加のボーナスも得られます。天使によって制空権を確保するのは容易な上、白にとって喉から手が出るほど欲しいカード《杯に毒》も使えます。今回、《信仰の足枷》や《飛行機械による拘束》のような優良除去を持たない白にはぜひ欲しいカードです。

【ピックアップ:コモン】

コモンには「2つ目の呪文」、リアニメイトや墓地回収、そして除去に関する追加のサポートがあります。白はクリーチャー強化が得意なので、《死の鐘音の狂戦士》が最もフィットするアーキタイプでしょう。《戦乙女の剣》が理想ですが、《傑士の武勇》のような貧弱なカードとの組み合わせでも威力を発揮します。《物語の探求者》あたりに付けても強力ですしね。

セルフミルや生贄効果があるので、《確固たる戦乙女》もこのアーキタイプでは活用しやすいです。《ドローガーの徴募兵》も、墓地に強力な天使がいる白黒では強力に使えます。また、《ケイヤの猛攻》はこのアーキタイプでも引き続き強力です。

《蛇の給餌》は黒のトップコモンで素晴らしい働きをしますが、リアクションカードよりはプロアクティブなカードを使っていきたい色なので、すべての黒を含むアーキタイプで名前を挙げるわけではありません。

▼赤白(テーマ:誇示、装備品)

通例アグロ寄りの色ですが、本セットではオーラと装備品に寄っているので、デッキの一貫性を持たせづらい色です。ただシナジーも豊富で、おそらく多く組まれるであろうコントロール気味のデッキを赤白がバッタバッタとなぎ倒していくのを見るのは爽快でしょうね。

【ピックアップ:アンコモン】

こうした前のめりな生物が活躍できるかどうか、非常に楽しみです。セットのメカニズム自体はアグロ志向ではなく、少し変に見えるかもしれません。しかし、2ターン目に予顕をしたいデッキに対しては《恐れなき解放者》がブロッカーを要求するため、プレッシャーをかけます。装備を横においた際の誇示能力はアーキタイプの肝である「毎ターン攻撃」を強く推し進めるもので、今後の活躍に期待です。

【ピックアップ:コモン】

コモンで生物と除去を補強してデッキを作ります。《霜噛み》は「えっ?」と思うかもしれませんが、赤に氷雪パーマネントはないので、《稲妻》扱いするには相当形を曲げなければなりません。とはいえアタッカーの道をこじ開けるには《ショック》でも充分です(《悪魔の稲妻》も同じ)。

このセットでは赤はどの色とも組みやすい色なので、誇示のサポートという共通点はあれど、赤と白の組み合わせに特別なシナジーを感じるほどではありません。

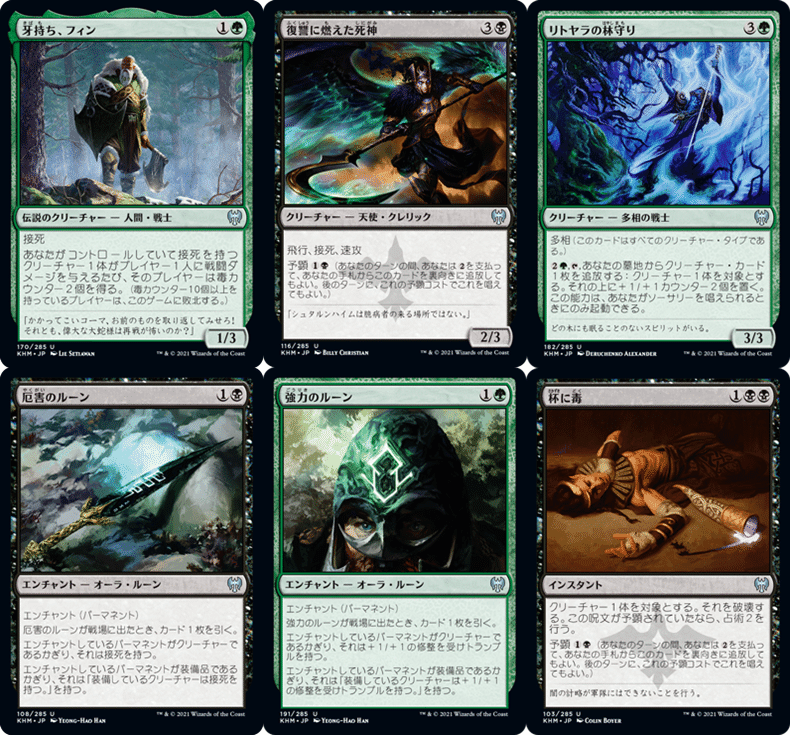

▼緑白(テーマ:横並び、トークン)

戦場を埋め尽くし、+1/+1カウンターで強化、戦線を広げて圧殺するのが緑白です。スイーパーが数枚存在する環境なので、この戦略に行く不安はあります。とはいえ、相手が誇示や予顕を行っている間に戦線を構築し、相手を圧倒できることが分かってきました。

【ピックアップ:アンコモン】

「カルドハイム」にはふたつの「緑」があります――プレイアブルな呪文は、氷雪と非氷雪でほぼ綺麗に分類できるのです。白は氷雪要素がないので、必然的に緑白は後者、非氷雪になります。非氷雪でもよいカードに恵まれているので、心配はいりません。

《リトヤラの林守り》と《牙持ち、フィン》は汎用性に優れています。毒殺は望むべくもないですが、強化する手段があれば1/3接死はかなり厄介です(この色には《エルフの弓》や《盾打ちの戦士》がありますからね)。

《強力のルーン》はベストな1枚で、特に装備品(白に多い)と組み合わせると非常に強力です。例えば《エルフの弓》と組み合わせると、好きな自軍のクリーチャーに+2/+3、トランプル、到達を付与できます。そこまでしても、ゲーム全体でトークン生成がうまくいかなければ、他のデッキに勝てるかどうかは微妙なラインです。

【ピックアップ:コモン】

《サルーフの群友》《スケムファーのための闘争》はどんな緑のデッキでも入れておきたい極上品で、緑白も例外ではありません。《蜂蜜マンモス》(IKO)同様、《貪欲なリンドワーム》もマナレシオ的に非常に優秀なので、マナカーブのトップに置くカードとしては最適でしょう。《強力のルーン》でトランプルを与えてあげればフィニッシャーに早変わりします。「カルドハイム」にはタフネス6以上のクリーチャーがほとんどいないため、《根無しのイチイ》を有効活用するためにも《貪欲なリンドワーム》はデッキに1枚は欲しいところです。

▼青黒(テーマ:氷雪、セルフミル、ゾンビ)

《霧氷杖、カルドリング》(《冬の神、ヨーン》の裏側)に見られる通り、緑とつながる氷雪推奨カラーです。青黒は相手を北国の壁に閉じ込め、ゾンビで脅しつけながら相手をコントロールする術に長けています。

【ピックアップ:アンコモン】

アンコモンでは、コントロール要素とゲーム中盤の脅威をピックします。《氷の干渉器》の系譜は、印刷されるたびにセットでのトップアンコモンの地位を確立し続けています。《氷縛りの柱》は過小評価してはいけません。

氷雪シナジーを使わずに青黒を組み上げること自体は可能ですが、それが最適解だとは思いません。

【ピックアップ:コモン】

コモンは切削要素を揃えるフェーズです。《くすねる鷹》を上手く使って《死霊堤の司祭》、《ドローガーの徴募兵》、《沈下》を上手く使えるようにしていきます。

色、戦略を加味するとライフに余裕がないことが多く、《怪物縛り》は使いづらいため、《枯れ冠》がベストの除去だと感じています。

▼青赤(テーマ:巨人、ウィザード)

青赤が部族シナジーを推すのは基本セット2020のエレメンタル以来でしょうか。今回は巨人、そしてウィザードです。過去数年のリミテッド経験を生かし、テンポが鈍重になるよりは、コントロールチックに動けるようにデッキを整えましょう。

【ピックアップ:アンコモン】

《玄武岩の荒廃者》は赤ならぜひ欲しい1枚で、青赤は必然的に巨人かウィザードが多くなるので、あまり部族を意識せずに使えます(赤黒の狂戦士が最大打点をたたき出す気はしますが)。《巨人の護符》も同じく、どんな青いデッキにも必須の1枚です。

残りは青赤ならではのカードが並びますが、《弱者粉砕》は過小評価されがちな1枚で、青赤の序盤を支えてくれます。

【ピックアップ:コモン】

コモン生物の質が悪いため、上記には取り上げませんでしたが、ゲーム序盤を軽視するのは禁物です! 上記に挙げたカードは重めなので、4マナまで到達するまでは盤面を持たせなければなりません。幸いなことに、青も赤も、序盤に相手を妨害する術には困りません。

《リトヤラの同族探し》は機能すれば強力な生物ですが、予め巨人かウィザードを2体並べるというお膳立てが必要です。

▼青緑(テーマ:多相、氷雪)

氷雪メカニズムを生かした強力な組み合わせがいくつもあり、このアーキタイプは要注目です。多相関係のシナジーもあるものの、フィットしたレアをピックしないとうまく機能せず、青緑固有の関連性は見られないでしょう。

【ピックアップ:アンコモン】

青黒のラインナップに比べると、より強力になる可能性が見えてきます。氷雪関係のパワーは言うに及ばずですが、緑の高スタッツと組み合わせた際の《飛行のルーン》は強力になるでしょう。

【ピックアップ:コモン】

マナ加速を意識するのであれば、《冬を彫る者》や《輝く霜》は良い選択肢になり得ます。ただ、クリーチャーの質を生かしたテンポ重視のプレイも青緑は得意とするので、環境では強さを発揮するアーキタイプになりそうです。

《リトヤラの同族探し》はこの色ではかなり運用しやすいでしょう。ただ、除去はかなり貴重になることが予想されます。青緑に行くなら、《スケムファーのための闘争》《吹雪の乱闘》は早めに確保するようにしましょう。

▼黒赤(テーマ:狂戦士(NSFW)、生贄)

※原文では「狂戦士(NSFW)」のところに映画「クラークス」主題歌、Love Among Freaks「Berserker」のリンクが張られている。

赤黒は「狂戦士」シナジーによる横展開の戦略が見えますが、その過程でクリーチャーが死亡する際に****をよこしてくるわけじゃないですよ。この感じ、好きです。いいよね「クラークス」。

【ピックアップ:アンコモン】

青赤の項で述べた通り、《玄武岩の荒廃者》は狂戦士シナジーでこそ生きるカードです。《熱狂した略奪者》の取り扱いは難しいですが、《恐れなき解放者》のような優秀な誇示持ちがいればかなり良い働きをします。《厄害のルーン》は普通に役立ちますが、《ハギの群れ》との組み合わせは強烈です。双方のカードのテキストを読んだら、きっと対戦相手が嫌な顔をすること受け合いです。ブロック成立後にも接死キャノンを飛ばせますよ。

【ピックアップ:コモン】

《棄てられた地の伯爵》と《ハギの群れ》をマナカーブのトップとして据えるのがおすすめです。《隠れ潜む名射手》も素晴らしいカードで、《棄てられた地の伯爵》と同様にこのアーキタイプを支えてくれます。新生《泥棒ネズミ》こと《古牙の信奉者》は、《厄害のルーン》との組み合わせがナイスです。《拷問者の兜》もデッキに合っていますね。《死の鐘音の狂戦士》を強く使うには《厄害のルーン》が最高の相棒です。加えて赤も黒も除去は優れているので、この組み合わせには気をつけましょう!

▼緑黒(テーマ:エルフ、墓地利用)

レアのエルフ関連カードを複数見かけられればこのアーキタイプに行きたいと思いますが、そうでなければ少し敬遠したいアーキタイプです。氷雪関係に向かうこともできますが、青をタッチしないと(これ自体は体よくタッチできます)真価は発揮できないでしょう。結論として、青タッチをするか、ミッドレンジ的な振る舞いのデッキを目指すべきでしょう。

【ピックアップ:アンコモン】

《牙持ち、フィン》はどのデッキでも優れた働きをしますが、このデッキへの収まりは非常によいです。毒で勝てるなら嬉しいですが、まぁ望むべくもないでしょう。ただ、接死持ちについては、《フィン》の有無にかかわらず優れた働きをします。

【ピックアップ:コモン】

《カーフェルの犬舎主》はクリーチャーの多いデッキに非常に噛み合うので、黒緑あるいは黒赤で輝くカードです。《怒り傷の狂戦士》(TBD)の類にしてはスペック高過ぎです。

エルフシナジーを生かすなら、《古葉の導師》と《ドローガーの再生》を手に入れておきましょう。といいつつも、黒と緑は色としてこのセットで十分恵まれているので、シナジーを気にせずともある程度強力なデッキは組めると思います。

▼緑赤(テーマ:トロール、マナ加速)

このアーキタイプもシナジーに欠けます。ミッドレンジとランプが中途半端な感じで入り混じるようになってしまいます。緑も赤も色としては強力なので、悪いところばかりではないのですが……。ただし、黒緑と同様に、レアから構築を始めないのであれば、グッドスタッフ的なデッキにしないと成功はしないでしょう。

【ピックアップ:アンコモン】

前に挙げたようなカードばかりです。《トロールへの挑発》と《強力のルーン》の組み合わせでフィニッシュするのは爽快でしょう。《エルフの弓》はフライヤー不在の赤緑には重宝するカードです。

【ピックアップ:コモン】

《アクスガルドの騎兵》は興味深いカードです。《ゴブリンの激励者》も意外な活躍を見せましたが、やはりこの手の効果はクリーチャーとセットになってはじめて真価を発揮します。マナカーブを整え、クリーチャーと除去のバランスが取れれば赤緑はいいデッキになるでしょう。

▼3色以上

緑をベースに、氷雪2色土地や宝物トークンを組み合わせてデッキを構築します。アーティファクトはほぼ機体と装備品しかないので、無色による手助けを期待することはできません。このセットでは3色以上のデッキでも機能しますが、特に氷雪シナジーを重視することが望ましいでしょう。関連する呪文よりタップランドを取る場合もあり、《氷のトンネル》《霧氷林の滝》《森林の地割れ》の3枚が特に魅力的です。

また、「カルドハイム」は低速環境です。そのため、マルチカラーのカードを詰め込んだグッドスタッフデッキが有効な可能性もあります。

そうした概念を超え、プレイヤー諸兄の発想によるドラフトでどんなものが見られるか、今から興奮を隠せません。可能性は無限大です。それをお忘れなく。

■ヴァルハラが君を待つ!

さて、カルドハイムの伝説のために私がお手伝いできるのは、ひとまずここまでです。このセットでのリミテッドを多くプレイして、この世界で雪や灰がどのように降り積もるのかを体感した後に、詳細なメタゲーム分析をお届けしようと思います。

私は随時配信を行っていく(https://www.twitch.tv/compulsion02)予定ですので、いつも通り皆さんからのフィードバックを待っています。そこで、このセットについて話し合いましょう!

ここから先は

¥ 300

原則、全記事全文無料で公開していますが、モチベーション維持や更新頻度の向上、家族サービス費用、コンテンツ精度の確保等のため、あなたからのサポートを随時お待ちしております。たとえ少しずつでもご支援いただければ、これほど嬉しいことはありません。よろしくお願いします!