仕掛け方講座3 相振りの仕掛けの歴史

相振り飛車の広さと深さ

この講座は、「仕掛け方が分からない」という疑問から始まった。講座を書きながら考えをまとめているうち、振り飛車党特有の悩み方だと考えるようになった。これは対抗形の話だが、ある四間飛車党に、「銀冠までは組めるけど、そのあとが分からない」と聞かれたこともある。たいてい、もっと攻める戦法を使った方がいいと私なら答える。しかし現実問題、四間飛車党は多い。

良くも悪くも、穴熊が出て以降、対抗形の四間飛車側には変化がない。ここ数年で囲いの見直しが行われているものの、アマチュア級位者への影響はまだ先だろう。四間飛車党は美濃囲いに囲いたいから四間飛車を選ぶ。

相振り飛車の場合、事情が違う。いくつもの思想が否定されずに、ぶつかり合っている。たいした武器もなく乗り込んで何となく形を選んでいると、いつのまにか相手の作った流れに飲み込まれる。

注意深く、自分の立ち位置を知らねばなるまい。定跡ではなく、思想、発想の立ち位置を。

金無双牧歌時代

対抗形では当たり前の美濃囲いも、相振り飛車では使われていなかった。上からの攻めが弱点だからだ。相振り飛車には適さない。

私がはじめて読んだ相振り飛車の本は北村昌男先生の「相振飛車戦法の基本」。調べ直す気はないので恐縮だが、囲いはほぼ金無双しかなかったはずだ。始めは金無双しかなかったのだ。

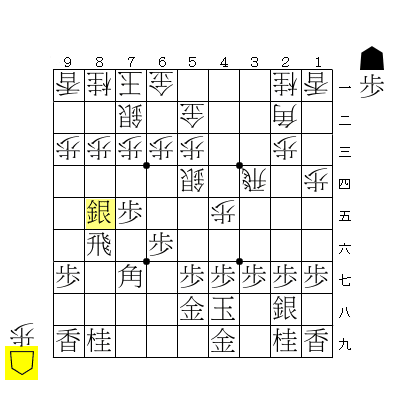

(金無双の基本形。特に2、3筋からの攻めに強い)

金無双の弱点はコビン攻め、特に▲6四歩△同歩▲6五歩△同歩▲6四歩の継ぎ歩に垂れ歩の攻めが、「ウサギの耳を振り回す」と表現された。この攻めを実現させるには、もとからある歩を突いていって、残りは2枚は別に調達する必要がある。

したがって、中盤の方針はひたすら歩交換を狙って、2枚手に入れたらウサギの耳を攻める展開になる。自分が歩を交換するか、相手の歩交換を許さないようにするかが争われた。

理想はこんな形だろう。30年以上前の話である。

(▲6四歩△同歩▲6五歩△同歩▲6四歩としてから、▲6五銀を狙う。そこまでいけば先手よし。なお、図は全て筆者の記憶から適当に作ったもの。正確さを求めるなら、紹介した本を読んでください)

歩を交換するのに、うまくいっても5手くらいはかかる。そこに攻防が挟まればさらに手数は伸びる。昔は数十手かけて2枚の歩を交換していた。

矢倉の登場

2005年頃、プロ棋界では、振り飛車御三家(久保利明先生、鈴木大介先生、藤井猛先生の3名)が、順位戦(リーグ戦方式)の最高ランクであるA級に在籍していた。同じリーグに振り飛車党が多数いれば、当然相振り飛車の出現回数も増える。その前から改良がされていただろうが、当時のトップレベルの相振り飛車が我々アマチュアの目にも見えてきた。羽生善治先生も相振り飛車に注目していると発言して、さらに話題となった。

居飛車党にとっては、矢倉の導入が朗報だった。矢倉の長所は、2筋の歩を交換させずに済むことだ。

相振り飛車も矢倉で戦えるなら、相手が居飛車なら居飛車矢倉、相手が振り飛車なら相振り矢倉で戦えば、いつでも矢倉で戦える。そのように考えた「矢倉党」が現れた。私のことだ。相振り飛車といえば、▲7六歩△3四歩▲6六歩のオープニングが普通だった。矢倉党の場合、そこから相手が飛車を振ったら自分も振ってとにかく矢倉に組む。

私を含めた一部の居飛車党が相振り飛車に参入し、アマチュア的にも相振り飛車がブームになった。

矢倉はとくに石田流本組に対しての相性がいいとされていた。

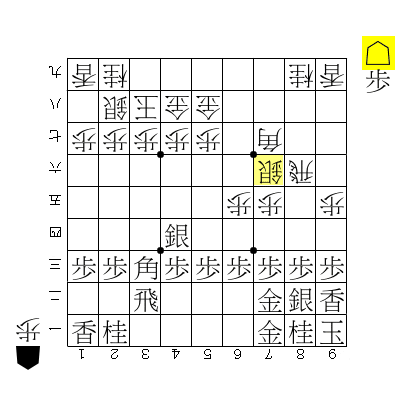

(石田流本組の図。6四に歩がいるなら▲6五歩と開戦する。相手が金無双なら、前述のとおり、7、8筋の歩を交換して、ウサギの耳を攻める感じ)

(矢倉対石田流本組の例。図から▲2六銀が分かりやすい勝ち方で、以下△4五歩▲3五銀で飛車を捕獲して先手優勢。△1二香に代えて△2四歩にも▲2六銀だ)

矢倉対石田流本組は、仕掛けられる前に▲2六銀~▲3五銀と3四飛を圧迫すれば、3四飛型をとがめられる。矢倉を指すならいまでも大事なので、覚えておくといい。仕掛けられる直前に実行するとより効果的だ。

矢倉に対する側は、下図の陣形を目指して駒組みを行う。部分的には居飛車矢倉にもありがちな形だ。3四飛型の速攻を封じて、自分の知っている相矢倉の戦いにできれば満足だった。

(矢倉に対して、引き飛車にして4五から仕掛ける形。互角の戦いだろうが、矢倉側も部分的にはよく知る形。なお、相手の囲いは金無双に統一しているが、実際は工夫しどころでもある)

相振り飛車を指しこなす本はこの時期の戦法傾向をまとめていると思う。

(第4巻は2008年出版)

美濃囲いの復権と菅井流の衝撃

矢倉対3四飛型は、厚みで押し返して矢倉よし。それは常識であり、矢倉を選ぶ根本的な理由だった。しかし数年でその常識は覆される。菅井流の仕掛けによって。

菅井流は菅井竜也先生がプロになる前、ネット対戦で磨いた戦法らしい。美濃囲い+3四飛型というありえない組み合わせで、矢倉を攻略した。

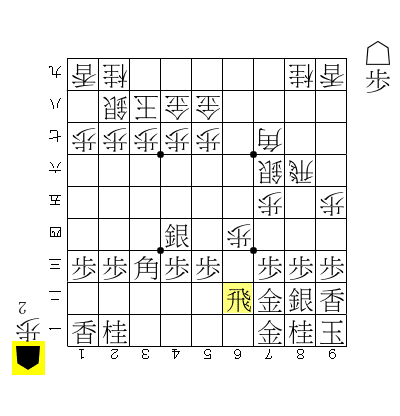

(後手から見た図。下側が菅井流の構えだ。△4五歩▲同歩△6五歩▲同歩△7七角成△同桂▲2二角△5一角▲5五銀が一例でよし)

(この図も先後反転。とにかく角交換を挑んで△5五銀と覚えよう)

3四飛型でありながら、飛車も桂も使わず仕掛ける。斬新なアイデアだった。6筋からも戦いを起こすため、囲いは金無双ではNG。手数をかけない美濃囲いの7一玉型がマッチする。機能的なデザインでも魅了した。

前述の通り、美濃囲いは上からの攻めに弱い。実際、持久戦になって端攻めをされるとつらい展開になりがちだ。菅井流はその弱点を突かれないよう、7一玉型で先攻している。

分かりやすさもアマチュア向けだった。菅井流矢倉対策は、とりあえず角交換して角を打ち直し、△5五銀とぶつければ何とかなる。飛車は、右辺を制圧してから、必要に応じて転換して成り込めばいい。対する矢倉はまだ囲っている途中。攻めも受けもままならない。

菅井流による矢倉対策で、仕掛けのレンジが6筋にまで広がった。ほかにも3四飛+美濃囲い7一玉型にはさらなる多数の工夫がほどこされて、三間飛車が評価を上げていった。三間飛車を使っている方は、この時代以降の3四飛型の知識を仕入れておくといい。

一方、矢倉は組むのに気を遣う上に、組んでからも大変になり、数を減らしていった。

(2017年に菅井先生が著書でまとめられたが、紹介した筋自体はその前から知られていたと思う)

美濃囲い対策

三間飛車に対する側もすぐにあきらめたわけではない。当時の典型的な美濃囲い対策を紹介しておく。

まず、いきなり矢倉はさすがに無謀。左銀を優先して五段目まで出して、相手の△8二玉を強制させる。そうすれば相手も自由にはできない。

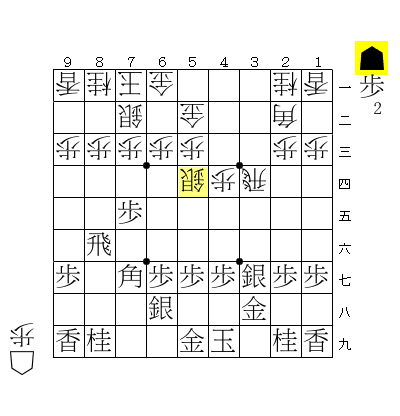

(先手は左銀の進出を急ぐ。△8二玉以外なら、▲8四歩△同歩▲同銀△8三歩▲同銀成と突破できる)

それから場合によって、攻めたり、囲いに発展させたりしていけばいい。

攻めについては、7~9筋をうまく絡めて攻めるイメージだ。理想の攻めは▲7四歩△同歩▲9四歩△同歩▲5五角△7三銀▲8四歩△同歩▲同銀といった調子だろう。相手に高美濃に組みかえられると7筋を強化されるが、それはそれで速攻は防げる。端攻めだけでもじゅうぶん戦える。

金無双を発展させるには、2八銀の動きがキモとなる。矢倉への組み替え、▲2六歩~▲2七銀~▲2八玉~▲3八金の銀冠、▲1六歩と突いてから、▲1七銀~▲2六銀の上部圧迫、▲1七銀~▲2八玉~▲3八金~▲1八香以下の穴熊などが考えられる。

(金無双では、2八銀の使い方が、囲い直しのカギ)

なんでも穴熊

穴熊も現れた。下リンクは戸辺誠先生の本である。

(2009年の本。私のイチオシ。一冊で相振り飛車を一通りこなせる。アマチュア初段であれば、今でも通用するだろう。4四銀型を作るため、角道を止めると使えない)

(戸辺流イメージの先後反転図。ただ再現性低い気がする。詳しくは買って読んでください。とにかく4四銀・3三角型で6筋を狙うさえ知っていれば何とかなる。相手が5六銀型の場合は、△5四歩~△5五銀の筋も)

図から△6四歩▲同歩△6二飛と動く。菅井流が仕掛けのレンジを6筋まで広げた。ただ、戸辺先生と菅井先生のどちらが先にこの発想に至ったのかの前後関係は知らない。

4四銀型も好相性。△6二飛~△6四飛から△5五銀として、6筋を攻める。第1回で言った基本、「飛車と銀の連係」を思い出してほしい。その時の例では棒銀の応用で連係を実現していたが、この戸辺流は3筋を攻めているように見せかけて、6筋でも銀と飛車を連係可能。この点は新発想だ。穴熊に組むことで、3筋からと思えば6筋からも攻められる。相手をするにはやっかいだ。

(意外な仕掛け。ここから△5五銀~△6四飛~△6六銀と進めるイメージ。形勢は互角だが、実戦的には穴熊が勝ちやすい)

指す側としては、とにかく、3筋より左で駒をぶつければ何とかなる。指された側は受け切りか、仕掛けさせずに端攻めかのどちらかを選ぶべきだろう。

そして複雑に

これまで見てきた通り、相振り飛車では、三間飛車に斬新な工夫が多くみられた。対する側も向かい飛車から左銀の使い方などで工夫を見せたが、健闘及ばず。対抗形での藤井システムも研究が進むにつれて振り飛車がつらくなっていき、いつしか▲7六歩△3四歩▲6六歩のオープニングには、対抗形にしての居飛車穴熊でも、△3二飛の相振り飛車でも後手有利に戦えると見られるようになっていった。四間飛車党にはつらい時代だった。振り飛車党の注目はゴキゲン中飛車、角交換振り飛車に移っていった。

そしてこれ以降、私も相振り飛車を追うのをやめてしまった。

その後、居玉のまま端攻め敢行であったり、突然中住まいが出てきたり、わけがわからないよ状態である。いまは一周回って相金無双が流行しているらしい。過去と同じではなく、軽い仕掛けや牽制をしてから玉形を決める、現代風の戦い方だ。端攻めが関係しているようだが、私は理解できていない。

アマトップレベルでもなければ出くわさないだろうから、ほとんどの読者は理解できなくてもいいだろう。

とりあえず、三間飛車に振れば何とかなる時代は終わったようだ。

級位者向けまとめ

アマチュア級位者は、金無双に組んで歩交換をするか、序盤を伸ばすために矢倉に組むか、石田流本組を目指すかくらいしかしないように私には見えている。つまり、菅井流以前の思想だ。

そうであれば矢倉対策の工夫までできれば十分だろう。逆に、安易に矢倉に手を出すと危険である。攻め駒を責める受けは対抗形にない思想だからだ。流行当時から、矢倉を指していたアマチュアは、矢倉の入玉戦を得意としているから指している面があった。振り飛車党なら無理して矢倉を覚える必要はなく、雑でもいいから金無双or美濃囲いで、棒銀調で銀と飛車の連係を目指した方が楽だろう。新しい形と考え方を知るより、自分の持っている知識を軸にしたほうが、効率よく考えを広げられる。

矢倉を使うなら、矢倉の上部圧迫テクニックを学ぶといい。それで菅井流以前の思想とは戦えるようになる。あとは必要に応じて、知識を広げていくことだ。

知識ゼロから始める場合、攻めを重視する私としては、戸辺先生の三間飛車穴熊を勧める。雑な知識で多くをカバーできるからだ。ただ、それ以降のもっといい戦法があるかもしれない。

最後に。何度も言うが、将棋を強くなるための勉強するなら、目標達成の近くまでは、中終盤を主に鍛えるべきだ。序盤に入れ込み過ぎると沼にはまる。

盤外 右中原囲い

私は一時期、下の本で紹介されている、右中原囲いで勝ち星を稼いでいた。菅井流が知られ、アマチュアでも見よう見まねで使われていた頃だったと思う。

(横歩取りに使われる中原囲いを相振りに応用。シリーズ名には森内俊之先生の名前が冠されているが、著者の木屋氏の研究らしい)

図はハマり形で、▲2六飛△2四歩▲3五歩が一例で先手よし。

6筋の歩を突かないため菅井流の仕掛けはないし、1~3筋で戦いを起こせば相手の意表を突ける。

変な戦法で相手を驚かすのが、私にとって将棋を指す楽しみのひとつだった。強くなるための序盤研究は推奨しないが、それ自体が楽しいのだったら好きにすればいいのだ。

私は一時期、相振り飛車はすべて右中原囲いでごまかしていた。しかし、戸辺流の項で紹介した4四銀型に対しては苦しいと感じる。

※注

この記事の内容は、筆者の目から見えていた光景でしかなく、またそれすら意識的に簡略化しています。実際の相振り飛車の歴史はこれ以上に複雑です。

また、振り飛車党は意識していない場合がありますが、囲いと攻め形は別と認識すべきです。本編の図では理由がない限り金無双を使用していますが、この攻め形には矢倉があっているかな、美濃囲いのほうがいいかな、穴熊だとどうだろうなど、余裕があればご自分で考えて、工夫してみてください。

宣伝

私がkindleで書いたもの。とくに下の本は最近出したのでぜひ感想が欲しいです。普通に買うと素人の本250円で50問は高いと思いますが、KindleUnlimitedに登録しているなら実質タダなので読んでみて感想ください。

将棋上達法の交通整理

https://www.amazon.co.jp/dp/B085MG5FZ1

雑に攻める問題集50問(1の予定)

https://www.amazon.co.jp/dp/B08NXC6TRG/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?