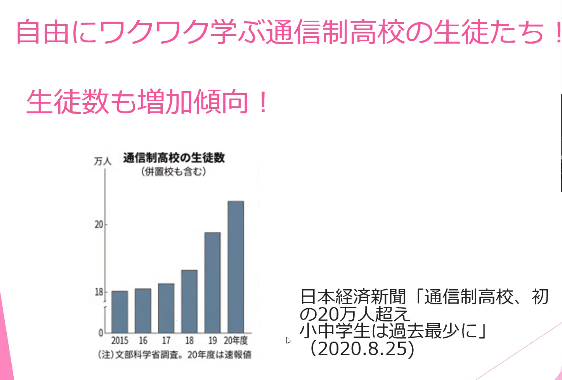

TTL45 通信制教育の今とこれから

2021年8月13日(金)21:00~22:00実施

第45回 問い立てラボ

通信制教育の今とこれから ~未来に必要な教育を考える~

の活動レポートです。

※本記事では、「通信制課程」と区別するために、通信制課程や定時制課程の学校以外の学校を”いわゆる通常学校”と表現しています。現段階では多くの高校生が通っている”いわゆる通常学校”ですが、どの教育課程も通常の教育を実践しているため”いわゆる”という言葉をつけています。ご理解ください。

動画はこちら(約50分)

https://youtu.be/vLhViQYP1U0

そもそも通信性教育とは?

法的な定義はないが、日本通信教育学会等を参照すると、通信制教育とは「場所、時間、人を選べる教育」のことである。小学校・中学校・高校・大学でも過程でも行われている。今回は、高校に注目してお話を進めます。

福田氏が考える、通信制教育に合う生徒は、以下の通りである。なお、「不登校」というとネガティブなイメージがあるが、「(山﨑の言葉)選択的登校」する生徒も増えると思われる。

高校を卒業するための単位数は?

正解は、(学習指導要領で定める)74単位。通常の高校では、74単位×35時間=3年間で少なくとも「2590時間」の授業を受けないと卒業できない。しかし、通信制は最少で「33時間」の授業で卒業することができる。

【参照】学校が、その指導計画に、各教科・科目または特別活動について計画的持続的に行われるラジオ放送、テレビ放送その他の多様なメディアを利用して行う学習を取り入れた場合で、生徒がこれらの方法により学習し、報告課題の作成等により、その成果が満足できると認められるときは、その生徒について、その各教科・科目の面接指導の時間数又は特別活動の時間数のうち、各メディアごとにそれぞれ10分の6以内の時間数を免除することができる。ただし、免除する時間数は合わせて10分の8を超えることができない。(平成21年告示 学習指導要領 第1章総則第7款)

また、山﨑がこれまで経験した高校では、3年間で120単位ほど修得して生徒は卒業している。

定時制と通信制の違いは?

定時制は、”いわゆる通常学校”と同じく「74単位×35時間」の授業が卒業には最低限必要だけど、登校時間帯自由に各学校で設定でき、働きながらでも登校できる。(夜間に登校し、4年間で卒業するなど)。なお、定時制は教科書代が支給されたり、学費が安いことが特徴。(いわゆる通常高校は、年間30万ほどに対して

通信制にはどんな生徒がいるの?

【Aさんの事例】

高校生で月収20万ほど稼ぐほどの歌手活動をしながら、新たに大食い選手権に参加し優勝するなど、積極的に活動している。

【Bさんの事例】

”スズメバチ”にそっくりな「スカシバガ」の研究を行い、大学の教授や大学生と交流している。

なお、教師は、生徒の話を傾聴し、一緒に振り返り、教科と繋げたり、次に向けて計画をたてるコーチングのような役割を行う。

偏見や差別がまだまだ…

上記の言葉は、無知による保護者や職員室、バイト先の店長などからの言の心無い言葉。だからこそ、福田氏は、偏見やイメージを改善すべく「教育団体ろんせん」が取り組みを行っている。

通信制教育を支援する「教育団体ろんせん」とは

「2035年までに20%の高校生が通信制高校を選ぶ時代をつくる」ことを目標に、全員がワクワクできる教育・社会の実現を目指す教育団体です。

https://lonsen.site/

質疑応答

Q.通信制学校の先生はどんな思いで働いていますか?

A.感覚では、半分の方は、熱心に取り組んでいるが、半分は、そうではないので、残念である。

Q.通信制学校の卒業後の進路はどうなっているの?

A.通信制学校全体の平均をとると、進路決定は6割(いわゆる通常学校は8割)で、2割大学、2割専門学校、2割就職という。(学校によって割合は異なる。)残り4割は、フリーターや浪人や

Q.通信制学校の学費は?

A.最も安いコースで年15万円で可能。それでも学費が難しい方は、教育ローンの選択肢もある。

Q.”いわゆる通常学校”に通う生徒で、欠席がオーバーした生徒にどう言葉かけをしたらよいか?

A.2つの言動が考えられる。

①生徒の思いを傾聴する

②「通信制で学べるチャンスができたかもよ」

Q.”いわゆる通常学校”にしかできない良さって何?

A.(福田氏の考えは)すべて通信制でできると思う。

ある言葉を借りると、「地域と繋がることができれば、通信制にないものもできるのではないか」というが、通信制学校も地域と連携をしている。

最後に、山﨑の感想

特に印象的な言葉が、”いわゆる通常学校”でできることはすべて「通信制教育」でできるということである。部活動も、学校行事も、進学も、授業も、友達もできる、それも生徒が、人・場所・時間を選ぶことができる教育であることがわかった。

この問い立てラボも、学校がもっと広い社会や地域や他業種の方々と繋がることで広い視野や人脈ができ、教育の厚みが広がることも目指して3年前に設立した。

今回の通信制課程についても知ることで子どもたちの選択肢が増え、大人たちの支援の方法も広がることを願う。

本日のGuest Speaker

教育団体ろんせん

「2035年までに20%の高校生が通信制高校を選ぶ時代をつくる」ことを目標に、全員がワクワクできる教育・社会の実現を目指す教育団体ろんせん代表

https://lonsen.site/

ケンシ氏

Facebook https://www.facebook.com/kenshiro.fukuda.10

Twitter https://twitter.com/kenshimanabiai?s=09

Instagram https://www.instagram.com/shinlomilo/

Youtube https://youtube.com/channel/UChBb9Ds1BT34HEiaT3myM9w

よろしければサポートお願いします。いただいたサポートは,問い立てラボの活動費として,教育に関わる皆様へ還元できるように運営費として使用させていただきます。