【トドさんすう】図形の名前、正しく教えていますか?

幼児期から数の概念を身につけておきたい!という親御さんは多いですよね。「数」「量」「比較」「順序」「時間」「お金」「図形」が主に挙げられますが、今回は「図形」に焦点を当ててみたいと思います。

図形といっても、赤ちゃんの頃から丸いものを「まる」、ボックス状のものを「しかく」と伝えている方がほとんどだと思います。しかし、その「まる」は円なのか球なのか?その「しかく」は正方形なのか長方形なのか、それとも立方体や直方体、菱形や平行四辺形かもしれません。

日本では幼児期に感覚的に形を認識しますよね。楕円でも円柱でも丸いものは「まる」、四角い平面や箱などは「しかく」と答えれば正解!パチパチパチ👏 これは算数というより形容詞的な言葉として教えている印象です。

ところが、小学2年生になると算数の分野で「4つのかどが、みんな直角になっている四角形を長方形といいます。」「4つのかどがみんな直角で、4つのへんの長さがみんな同じになっている四角形を、正方形といいます」といった具合に、小難しい「正方形」や「長方形」という名称で教えられます。

「今まではなんでも四角でよかったのに、急に難しくなってきた😩💦」と感じる子がいるのは当然ですね😅 そこから図形嫌い・算数嫌いがじわじわと始まるお子さんもいます💦

幼児の英語教材に少し触れたことのある方ならピンとくるかもしれませんが、実は英語圏では幼児期から正方形、長方形、楕円、円の名前で教えています。四角といえばsquare(スクエア)、丸といえばcircle(サークル)というのは日本人には耳馴染みのある言葉だと思いますが、長方形のrectangle、楕円のovalという言葉も自然と教材の中に出てきます。

日本人が四角と総称しているものは英語で言うと「四辺形」という意味の「quadrilateral」となります。日本で生活しているとあまり耳にしない言葉ですが、「quadr-」は「4つの」を表すラテン語由来の接頭辞で、quadruped(四足動物)、quadruplet(4つ子)などの単語に使われています。クォーターやクワトロでも知られていますね。

長くなりましたが、本題です。どうすれば算数嫌いを防げるのか。これはもう、幼児期から自然と触れるのがベストです!覚えさせよう、勉強させようという気持ちではなく、あくまでも「自然と触れる」が大事です。色や数字を教えるのと同じように、図形も正しく教えてあげるのです。子どもはそれを勉強だとは感じないはず👀

図形の概念を理解するには、観察→分類することから始まります。子どもはなんでも遊びに感じ、素直に受け入れることができるので、日々の遊びの中に取り入れてあげるだけでOK!それぞれの図形カードでカルタをしたり、家の中で同じ図形探しゲームをするのもいいかもしれません😀 何度も「分類(ソーティング)」という遊びをすることで、わざわざ「辺が4つだから四角形」なんて教えなくても、自分で「この形は〇〇というんだ!」と定義に気づけるはず。算数で大事なのは公式を覚えることではなく、定義を理解して使うこと!図形は幼児期からできる概念学習にピッタリです。

でもママもパパも忙しいから、いつもいつも遊んであげられないですよね💦 定着させる一番の方法は、繰り返し学習!それを飽きさせずにするのがトドさんすうのゲームの中にあるのです💛

ということで、今回は図形学習ができるゲームをご紹介します!

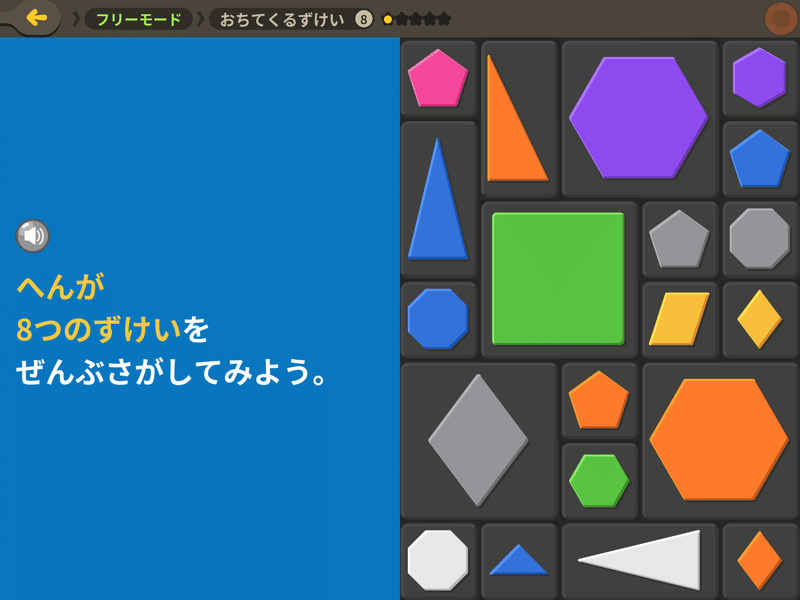

おちてくるずけい(Falling Shapes)

最初は「正方形」「円」「三角形」など、わかりやすいものからスタートします。初めて聞く呼び方であったとしても、正解をタップすれば進むので「これが正方形というものなのか。円というものなのか。」とインプットしながら進めることができます。混乱しないよう、正方形と長方形は同じステージに出てきません。最初は適当にタップしてもOK!トライ&エラーの繰り返しで覚えていきます。

少し進んで長方形もインプットできた頃には、「小さい」「大きい」という大小の区別や「赤い」「白い」など色の区別も合わせて出てきます。スピーカーボタンを押せば読み上げしてくれるので、小さいお子さんでも問題なくプレイできます✨

さらに進むと平行四辺形や台形、六角形も!三角形の色も様々ですね。

辺や角も出てきました。「辺って何?角って何?」なんて疑問が出てくれば、それはもう算数のドアが開いたようなもの🚪✨ 親御さん、ちょっとお手伝いをお願いします🙏 辺と角を説明していただき、「じゃあこれは?」と身近なものでクイズが出し合えるようになると図形への興味がグッと湧くと思います!

後半は分数の概念が出てきます。みんな大好きなゲーム「ピザカット」をしていれば、すぐにわかる子も多いはず😍

ずけいマッチング(Match the Shapes)

ステージ1ではよくある単純な図形のマッチングゲーム。ペアのものを重ねていくゲームなのですが、正解のカードが近づくとキラキラ光ってくれるヒントがとてもキレイ😁🧡 正解するとその図形を「円」「三角形」など正しい呼び名で発音してくれるからインプットにも◎!

すこし進めると、図形と「身近なもの」のペアマッチングゲームに!これで図形は生活の一部にあるんだな、ということが感覚で入ってきます。

平面が一通りできたあとは、立体へ!頭でのイメージが難しい子もいるかもしれないので、道端のカラーコーンで円錐、ボールで球、サイコロで立方体など具体物を見せてあげるといいかもしれません。もし直方体のお菓子の箱を指さして「これ立方体だ!」と間違った子がいたとしても「違うよ、これは直方体だよ」と正すのではなく、「なぜそう思ったのか?」をきちんと聞いた上で図形の定義を教えてあげることで、正しい答えに導いてあげるのがいいですね。

難易度が上がると平面の数や辺の数でマッチングをしていくことになります。難しそうだなと感じたら、「おちてくるずけい」でインプット強化すると効果的ですね!

ずけい(Geometry)

上の2つと比べると、少しお勉強感が強くなってきましたね。でもやっている内容は同じなので解けるはず!遊びから学習になっていく過渡期にプレイすると、「急にお勉強感が出て嫌だ!」という幼児心が少し和らぐかもしれません。

左下のヒントボタン「💡」を押すと・・・

動画で説明してくれるのでご安心ください😁

他にもこんな問題も出てきます。

いろんなアプローチで図形の知識を強化できるところがトドさんすうの強みの1つだと思います。「このゲームは苦手だからやりたくない」という場合でも、同じ分野の違うゲームで学習を進めてみましょう!

また、言語設定を英語にすると、英語の図形の呼び名を学習することができます。トドさんすうはペラペラと長い文章を言うことはあまりありません。「oval」など図形の名前だけを言ったり、「Find all the squares.」など端的に言ってくれるので、英語が得意でないお子さんも理解しやすいと思います。日本語で「五角形」と言うよりも、「pentagon」、「hexagon」、「heptagon」など英語の方がスッと耳に入ってくることもあります。お子さんが「parallelogram(平行四辺形)」なんて覚えたら、ママもびっくりして余計に鼻高々かも!?😆 お子さんに合った学習方法で試してみてくださいね。

お子さんのお気に入りのゲームは上記で紹介されていましたか?😆ステージが上がっていくとどんどん別のゲームみたいになっていくのがトドさんすうのフリーモードの面白いところだなと思います。

保護者が常に見守らなくてもお子さん1人で進められるアプリなので、「こんなゲームがあったんだ!知らなかった💦こんな狙いがあったんだ!」というお母さん方も多いかもしれませんね。紹介しきれていないゲームはまだまだたくさんあるので、また後日ご紹介していきます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?