おい、V1Cってなんなんだ?

ちょっと会社でOmadaセミナーの共有会をしよう!みたいな流れになったので、調子に乗って”やります!”と言ったものの担当したところがパネルディスカッションで英語が聞き取れず何にもわかりませんでした。

せめて、そこで出てきたVirtual-first care(V1C)ってキーワードについてだけでも共有しようと思い、ざっと調べました。正直なところ、まだ消化しきれていません・・・。完全な備忘録です。

Virtual-first care(V1C)って?

2021年に出されたAmerican Telemedicine Associationとthe Digital Medicine Society (DiMe)がメインに実施しているIMPACTというコラボレーションによって定義されています。

『個人またはコミュニティのために、可能な限りデジタルインタラクションを通じてアクセスし、臨床医の指導のもと、人々の日常生活に統合された医療を提供すること』

このV1Cを特徴づける項目は以下の通りです。

- デジタル手段を介してどこからでもいつでもケアを開始できる機能

- 仮想や対面でのケアを組み合わせた、患者の臨床ニーズとコミュニケーションの好みに合ったケア

- ケア基準の維持、患者のセキュリティ、プライバシー、データの権利など、適用される医療法の遵守

- ヘルスケアジャーニーを網羅するソリューション

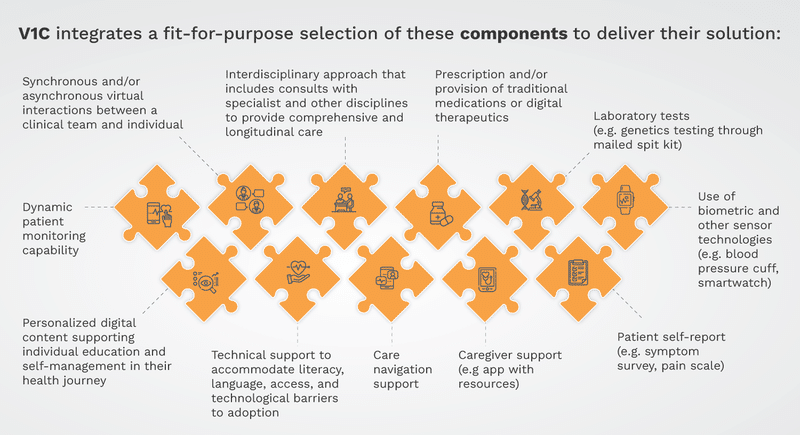

そして、V1Cを構成する要素としては、以下のようにまとめられています。

- 同期および/または非同期の患者コミュニケーション

- 専門家による相談を含む、健康への包括的なアプローチ

- 薬やデジタル治療の処方

- 症状と痛みの患者の自己報告

- デジタルリソースを含む介護者のサポート

- ケアナビゲーションサポート

- 郵送検査テスト

- 遠隔患者モニタリング

- 血圧計やスマートウォッチなどの在宅センサーテクノロジー

- 患者の自己管理を促進するデジタル教育コンテンツ

- デジタルリテラシーを促進し、アクセスへの障壁を最小限に抑えるための技術サポート

ほぼ翻訳しただけ。

実例としていくつか挙げられていました。今回セミナーを開催しているOmadaももちろん挙げられていました。

実績のサマリーを記載しておきます。

V1Cの評価についての基準となる事業としてその成果が紹介されており、ケアチームの介入とアウトカムに強い相関があることを示しています。データを蓄積して、インサイトとして共有してくるあたりは本当に見習いたいです。

- ケアチームのサポートを受けて目標を達成した会員は、250%以上高い確率でアウトカムを改善できる。

- プログラム開始後1週間でケアチームやコミュニティと交流した会員は、健康目標を達成する可能性が24%高い。

- ケアチームにメッセージを送った会員は、ポジティブな健康アウトカムを達成する可能性が2倍になる。

さらに、ROIに関連する成果として

- 2020年:オマダは、測定可能なA1C値を持つ2型糖尿病プログラム参加者の78%が、プログラム開始後平均6カ月以内にHbA1c減少目標を達成したことを明らかにした。

- 2021年4月:シグナは、オマダのプログラム参加者の健康状態が改善し、雇用者の医療費が削減されたことを報告した。オマダ・フォー・プリベンションでは、1年目に会員1人当たり平均348ドル、2年目に989ドルの削減効果があった。

流石です。

まとめ

言葉として知っておくといいかと思いましたので、かなり大雑把にV1Cについてをまとめました。というかHPを翻訳しました。引き続きこの辺りのヘルスケア分野の進展やプラットフォーマーたちの動きをチェックしていければと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?