ニューヨーク州司法試験の受験記④ 【MEE対策】

1 はじめに

本記事は以下の記事の一部という位置づけです。まずは以下の記事を読むことをお勧めします。

・ニューヨーク州司法試験の受験記①【目次】

2 MEE対策

どんな試験か

MEEはA4で半頁~1頁くらいの短い問題文を読んで、3~4問の小問に文章で解答する論述式試験です。180分でこのような問題を6題解きます(1題当たり30分)。試験範囲は15科目であり、そのうち7科目はMBEと共通です(増田先生のブログの表がわかりやすいです。以下では、MEEでしか出題されない8科目を「MEE専門科目」といいます。)。全体の中での配点の比率は30%です。

出題範囲が15科目もあるのに6題しか出題されないことから分かるとおり、15科目全ては試験に出ず、6~7科目が試験に出ます。6題なのに6科目以上出題されるのは、複数科目にまたがる複合問題が出るためです。ちなみにConflict of Lawsは他の科目との複合問題でしか出題されません。事前にどの科目が出題されるかは公表されませんので、原則として15科目全てを勉強しておく必要があります。

問題文が短く1題当たりの試験時間も短いことから推察されるように、それほど捻った事例問題は出ません。日本の司法試験よりは大分シンプルな問題であり、イメージとしては日本のロースクール入試の問題に近いように思います。

実際の過去問はこちらでダウンロードできます。

MEEでヤマを張るべきか

前記のとおり、MEEでは試験範囲全15科目のうち6~7科目しか出題されません。そのため、過去の受験者にはJD Advisingが公表している出題予想などを参考にして、出題可能性の低そうなMEE専門科目を捨てる方もいたようです。

確かに例年のMEEでは、出題される6~7科目のうち3科目はMBEと共通の科目ですので、MEE専門科目が配点に占める割合は高くありません(30%x1/2=15%)。MEE専門科目1科目を完全に捨ててそれが万が一出題されたとしても、失う得点は全体の5%という計算です(15%x1/3)。

しかし、試験の合否は数点の差で決まることもありますので、試験科目の一部を捨てるというのはかなりリスキーな選択です。落ちるリスクを最小限にするという観点からは、勉強時間が非常に限られているなどの特殊な事情がない限り、ヤマを張らずに全科目勉強することが無難と考えます。ヤマを張るのは最終手段にしておきましょう。

何が得点に結びつくか

MEEは科目別の得点が開示されず何が得点に結びついたのかの考察が難しいので、以下の議論は感覚ベースの話になります。

筆者の考えでは、事実の評価をいかに丁寧に行って厚く論述したかももちろん重要なのですが、それ以前の規範(論点)を知っているかどうかで差がついてしまう印象です。NY Barは日本の司法試験と比べて勉強時間が限られており受験者の習熟度が低いことや試験時間が短いことから、論点についての深い理解は求められていないように思います。事例問題は比較的シンプルなので、何が論点なのかが分かれば関係する事実を問題文から拾って当てはめる作業はそれほど難しくありません。何が論点であるかを理解していて、正しい規範を定立できており、その規範に問題文の事実を当てはめられていれば、当てはめがそれほど厚くなくても十分高得点が狙えると考えます。これに加えて当てはめが厚くなれば加点要素になります。また、IRAC(Issue→Rule→Application→Conclusion)の形式は必ず守る必要があります。

以上のように、MEEでは論点(規範)が分かれば当てはめは割とオートマチックにできます。他方、そもそも論点(規範)が分からなければ、問題文の事実を当てはめようがありません。したがって、当てはめのトレーニング(アウトプット)よりは、論点(規範)のインプットが重要と筆者は考えます。

論点をインプット方法ですが、ふわっと概念を理解しておくよりは論証をある程度パターン化して覚えてしまった方が確実です。理由は、英語が母国語でない我々は、日本語を扱う場合のように理解している内容をそのまま文章化することが難しく、文章をパターン化してそのまま吐き出せるようにしておかないと試験でのタイムロスに繋がるためです。要するに暗記勝負です。

筆者が実際に取った方法は、以下の「筆者がとったインプット」に記載しています。

いつ勉強を開始すべきか

日本人受験者の間ではMBE対策が重視されていることもあり、過去の受験者には、7月初旬のBarbri模試まではMBE対策のみに注力し、その後はMEE対策のみに注力する(MPTはほんのわずかだけ対策する)方も相当数いらっしゃったと聞きます。

MBE対策の完成度によるのですが、個人的にはMEEにもう少し早めに着手した方がよいと感じています。MEEの科目はMBEと共通とは言え、7月初旬以降は一切MBE対策をしないというのもバランスが悪い気がします。

筆者は6月の第2週に行ったMBEの演習の正答率が70%を超えていたことを踏まえ、6月の第3週からMEEの対策をメインにしていました。もっとも、MBEの細かい知識や感覚を忘れないために、その後も2~3割の勉強時間をMBEに割いていました。筆者が各週に行っていた具体的な勉強内容については、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

筆者がとったインプット

前記のとおりMEEのインプットは、パターン化した論証を頭に叩き込むことが重要と考えました。その教材にはSmartBarPrepのSmart Sheetsを使用しました。

筆者は日本人ノートに付随する論証パターンは利用しませんでした。理由は、①日本人ノートをベースに作られているので日本人ノートの知識の穴が埋まらない、②出典が不明であり正確性に疑義がある(四択問題のMBEの場合多少の不正確さは許容できますが、論述問題ではより正確性が求められると判断)、③論証が長過ぎ英語表現も洗練されていない、と考えたためです。

また、MEE専門科目の日本人ノートは、MBE科目の日本人ノートに比べ完成度が低く網羅性が足りないため、同様にメイン教材にはできないと判断しました。導入としては利用できると考えます。

これに対し、Smart Sheetsは、①全15科目が約100頁にまとめられておりコンパクトに知識が一元化できる、②過去約30年に出題された論点が全て記載されており網羅性が高い、③出題頻度別に論点が色分けされており優先度が一目でわかる、④予備校が作成しており日本人作成の論証パターンよりは内容が信用できる、というメリットがあったためSmart Sheetsを採用しました。

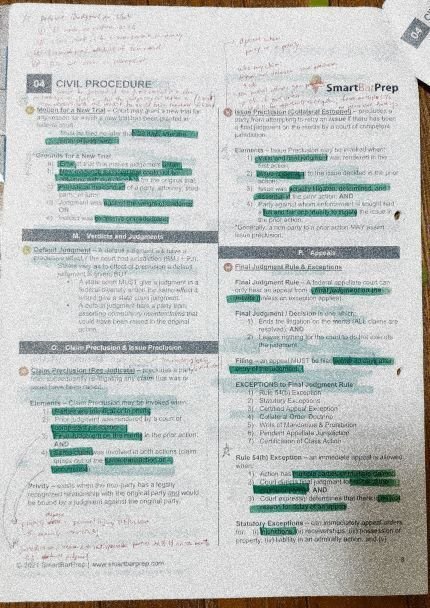

※ なお、SmartBarPrepのパッケージにはUBE/MEE Priority Outlineという300頁くらいのより詳細なアウトラインも入っていますが、Smart Sheetsと内容はほぼ同じ(Smart Sheetsが要約版)なので、私はSmart Sheetsをメインで使用し、補助的にEssay Priority Outlineを参照しました。具体的には、Smart Sheetsの論証のキーワードを深緑のペンで塗って、赤い下敷きを重ねると消えるようにして、消したキーワードを思い出す作業を何回か繰り返して暗記するようにしました(大学受験みたいですね。)。自分で論証を一から作成するよりもこうした方が速いと考えました。

さらにSmart Sheetsに足りない論点を日本人ノートやMEEの過去問から抜き出して余白に赤ペンで書き込んで知識を一元化しました。直前期に総復習するための資料を作成することが目的でした。参考までに以下に筆者が書き込んだSmart Sheetsの写真を貼っておきます。

MEEの15科目全てについて、上記のように書き込みをしたSmart Sheetsを暗記するという作業を行いました(合計100頁弱)。出題頻度がLowとされている論点も、時間が許す限りカバーするようにしました。英語の暗記は日本語の暗記よりも遥かに時間がかかり、中々辛い作業でした。

筆者がとったアウトプット

前記のとおりインプットに相当な時間がかかったので、アウトプットでしっかり答案を書く練習をしている時間はないと考えました。また、MEEの問題はシンプルであるため、論点(規範)さえ暗記していれば、事実の当てはめのトレーニングはそれほど必要でないと判断しました。そのため、アウトプットは頭の中で過去問を答案構成するという作業が中心でした。

教材にはBarbriのMEEの過去問が収録されている問題集(MEE Testing)を使用しました。具体的には各科目につき過去問8問ずつ(Writing Program by Subjectというセクション)を頭の中で答案構成する作業を2~3周しました。Conflict of Lawsのみ収録問題が2問なので、合計で約110問です(14x8+2=114)。頭の中で答案構成とは、問題文を読み、頭の中で関係する規範を想起して問題文の事実の当てはめを行うという作業です。その後はすぐに解答のSelf Scoring Checklistという得点になる要素が箇条書きで列挙されている箇所を読んで、論点落としがないかを確認しました。Barbriの問題集は、Self Scoring Checklist以外にもフルで書いた模範答案が載っていましたが、時間の関係でこちらは見ませんでした。1問にかけた時間は10~15分くらいだったと思います。

MEE専門科目はMBE科目ほど厚く勉強していないため、Smart Sheetsの暗記のみだと知識が断片的過ぎて論述式試験での使い方が分からない懸念がありました。そこで、各MEE専門科目につき追加で2~3問の過去問を頭の中で答案構成する作業をしました(MEE TestingのAdditional Questionsというセクション)。

実際に時間を計って答案を書いたのはBarbriの採点対象となっていた3問のみで、書いた時期は7/12~7/15頃です(最終提出期限が7/15頃だったので、直前に急いで書きました。)。Word countは1問当たり500~700 wordsくらいでした。

少しだけ科目別のポイントを挙げると、Tortsは注意義務の内容を具体的に書く練習をしておいた方がよいと思います。また、Civil Procedureのpersonal jurisdictionは規範の書き方に定まったフォーマットがあるので暗記しておくべきです。

受験後の感想・得点

本試験ではCivil Procedure, Torts, Criminal Procedure, Corporations, Family Law, Wills, Conflict of Lawsの7科目が出題されました。このうち、TortsとCriminal Procedureは論点が分かり厚めに論述できて800~900wordsほど書けました。Criminal ProcedureはLLMで4単位のJD向けの授業を受講していたのが深い理解に繋がり、大変役立ちました。他の科目の記述量は、演習時と同じく概ね600 wordsくらいであったと思います。ただし、Willsは全体的に何が聞かれているのかよくわからず、400~500 wordsしか書けませんでした。CorporationsとFamily Lawはいずれも3~4つある小問のうち、1つは全く論点が分からず空欄にしたものの、その他の小問は比較的書けたという感触です。受験直後の全体的な感触は可もなく不可もなくという感じでした。

開示された得点は、MEE・MPTの合計で170.5点(Scaled Score)でした。本試験の感触から予想していたより高得点でした。合格者にはMEEとMPTの得点の内訳が開示されません。そのため、MEEの点がどこまでよかったのかは分かりません。 合計点がそれなりに高い点であったことを踏まえると、MEEの得点も悪くはなかったと推測されます。

Barbriの模範解答や、NY州の司法試験委員会が公表している上位答案は1000 wordsを余裕で超える圧倒的ボリュームでありnon-nativeに再現不可能です。しかし、実際に受験した後の感覚では、600~800 words程度の記述量であってもポイントを押さえていれば十分に高得点は狙えるのではないかと感じました。

3 おわりに

本記事が少しでも参考になった場合は「♡マーク」を押していただけると嬉しいです!

細々とTwitterもしています。

とある弁護士 (@toaru_bengoshi) / Twitter

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?