全赤サンマの押し引きについて 理論編

今回は全赤サンマの押し引きについて解説する記事となる。

全赤サンマとはなんぞやという点についてはこちらの記事を参照いただきたい。

当該記事内において、手組の基本的な考え方は全赤サンマと四麻でそれほど大きく違わないという説明をしたが、押し引きは違う。

全赤サンマの押し引きは、四麻とは全く異なるうえに、参考になるデータや書籍もほとんどない。従って、プレイヤーは各々で理屈や感性を頼りに押し引きの基準を作っていかねばならない。

これはなかなかにハードルが高い。ここがネックになって全赤サンマをやる気になれない人、やってはみたが途方にくれている方も少なくないと思う。そのような方の押し引きの基準作りの一助になればと思い、本記事を作成することとした。

本記事は四麻との比較を通じて全赤サンマの押し引きの考え方を説明する理論編と、後日掲載予定の雀魂の実戦譜を題材として、全赤サンマを仮定して、どのような押し引きが適当かを考察する実戦編の前後編立てとなっている。後日後編をアップした際には、あわせてご覧いただけると幸いである。

なお、本記事では特に断りのない限りは、対リーチの押し引きを論じることとする。仕掛けやダマテンに対する押し引きも基本的な考え方は共通だが、そもそもテンパイしているのかどうかの評価が混じる分だけ、話が複雑になる。この点はいったん本稿の射程外とする。また、和了時の点数は以下の点数表に基づくツモ損なしルールを前提とする。

四麻出身者が全赤サンマにアジャストするにあたっては、まず、全赤サンマが四麻よりも圧倒的に押しが強い、攻撃的なゲームであるという点を理解する必要がある。これはいくら強調してもしたりないほどに重要なポイントだ。

先制リーチを受けたら必ずベタオリする人と必ず全ツする人がいるとして、四麻は前者の方が圧倒的に強いだろうが、全赤サンマは後者の方が圧倒的に強いはずだ。そのくらい押し引きの基準には差がある。

まず、全赤サンマに限らぬ麻雀一般における常識のおさらいになるが、相手からリーチ等の攻撃を受け、それに対する放銃を回避することと、押し返して和了することの価値は等価ではない。オリて放銃を回避できたとしても被ツモやノーテン罰符で期待値はマイナスだからだ。

仮に期待値が放銃時-8000点、ベタオリによる放銃回避時-4000点、和了時+8000点とすると、3回放銃する間に1回和了できれば、全部ベタオリしたケースとトータルの収支は変わらない。

これを踏まえた上でなぜ全赤サンマにおいて押しの意識が重要なのか説明する。

理由の1つ目は被ツモと放銃の差が四麻より相対的に小さいことだ。

まず、ツモられたときに3人で失点を分け合う四麻と異なり、ツモ損なしのサンマは2人で失点を分け合わねばならない。

親番は特に極端で、被ツモ時に失点のうち2/3を支払う。また、対親の子も被ツモの失点は1/2だから、これも相当な負担割合だ。

しかも、相手が面前だとツモで1翻もオマケでついてしまう。さらにベタオリして局が長引くと、抜きドラで事後的にリーチが高くなることも多い。

また、リーチに押す側は当たったときに安そうな牌を優先して切るのに対して、山には高い牌も安い牌も同じように積まれるだけだから、被ツモ時の和了形は放銃時の和了形より高い形が多い。28を止めて高めの5でツモられて、さっさと放銃しておけばよかったと後悔するのは全赤サンマあるあるだ。ザンリーグなども含む巷の全赤サンマで頻繁に採用される、白ポッチありのルールだと、この傾向はさらに強化される。

加えて、全赤サンマは天鳳や雀魂と異なり、一発裏などに祝儀がつくのが一般的だ。被ツモも放銃も取られる祝儀の枚数は同等だから、被ツモと放銃による失点の相対的な差は多くの場合、さらに小さくなる。

全赤サンマで押しが強くなる理由の2つ目は、オリたときにツモられる確率が四麻と比べて圧倒的に高いことだ。

いくら被ツモの失点が大きいとしても、オリた結果、流局してくれるのであれば、オリる甲斐もあるというものだが、サンマは単純に牌の種類が少ないから、そもそも山の当たり牌濃度が高い。また、ドラ表の隣の牌まで取り切りのルールは14枚残しの一般的な四麻との比較で約2回ツモが多い。結果としてかなりツモりやすい。

計算は割愛するが、当たり牌が3山のリーチに対して、脇の2人が完全なベタオリをした場合、リーチ者がツモる確率はリーチの順目にもよるが、だいたい60~70%。2山のリーチでも50%前後、4山リーチともなればツモ率は70~80%にもなる。

好形リーチ相手に脇の2人でベタオリしてもかなり高い確率でツモられてしまうのだ。それでいてツモと放銃に大差がないのであれば、必然的に押しの価値は極めて高くなる。

また、リーチが仮に愚形だとすれば、押し返してもそうそう当たらないのだから、そのときもやはり押しの価値は高い。

結果として、全赤サンマでは通常の四麻対比で、親ないしは対親の子は、圧倒的に前掛かりに戦う必要がある。子対子については、被ツモの負担が相対的に小さく、親が前掛かりで横移動期待がしやすい点も含めて、押し引き基準が四麻感覚にある程度接近するイメージだ。

特に重要なのは対親リーの対応だ。親リーにビビって引き気味になる気持ちはわかるし、事実として親リーは怖いのだが、12000放縦も9000オールツモられも大差はないとラフに押していくような感覚もかなり重要だ。

私の見るところ、全赤サンマを打っている人の相当な割合(体感で70%以上)は親リーに対してヒヨり過ぎだ。

次に全赤サンマ(というよりサンマ全般)における、残っている無スジの本数をベースにした押し引きの重要性について説明したい。四麻においても重要な技術ではあるが、サンマではその重要性がさらに高まる。サンマはスジの本数が少なく、スジの本数が少ないと、1本のスジが通ったかどうかで残りの無スジの危険度が大きく変わるからだ。

例えば両面テンパイの前提で、残り無スジ10本と9本のときの無スジの放銃率は10%と11%で1%しか変わらない。この差は押し引きの判断にはほとんど影響がないだろう。これに対して残り無スジ3本と2本では無スジの放銃率は33%と50%で17%も違う。この差は押し引きの判断において決定的だ。

全赤サンマのスジはピンズ・ソーズの各6本で計12本。

私の場合、残りスジの本数については、多い:9~12本、普通:5~8本、少ない:1~4本くらいで区分し、残りスジが多いときはある程度ラフな押しが可能。普通のときは、通常の押し引き。少ないときは具体的に何本残っているかの本数を踏まえたシビアな押し引き。こんな感じでスジの本数に対応して押し引きをギアチェンジするイメージがある。そして、更に残ったスジの中にも濃淡があって・・・といった具合で危険度を評価していくことになる。

なお、残っている無スジを数えるといっても、サンマ上級者でも毎回律儀に本数を数えているわけではない。残りスジについて多い~少ないくらいをぼんやりと意識して、少なくなってきたら具体的な本数を数えるという程度が実戦的な対応となる。

また、先にも述べたとおり、四麻でも同様の技術は有用なのだが、四麻はスジの本数が多く、全赤サンマよりもベタオリ有利のゲームなので、残り少ないスジでギリギリの押し引きを求められる機会が少ない。結果的に、スジの本数をベースとした押し引きはサンマの方が意識を求められる状況が多いということだ。

続いて本記事の中核とも言える、リーチに対する具体的な押し引き判断について説明する。

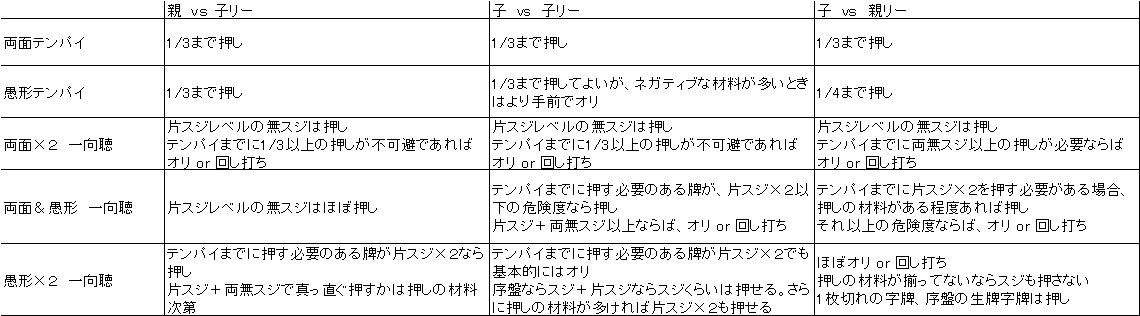

テンパイ、一向聴の状況ごとのざっくりした押し引きのイメージを表にまとめた。表を読むにあたっては、以下の事項を留意いただきたい。

前提条件:

特に断りのない限り、相手のリーチは抜きドラ1枚、自分の打点は和了時にツモ一発裏を含まず4翻(例えばリーチドラ3)、残りツモは6回以上、テンパイ時にはおっかけリーチを想定。

1/3の危険牌:

通っていないスジが残り3本になってから切り出す無スジや、残りの6本の状況での両無スジ、3→安全牌→2(宣言牌)の巡で切られているときの14といった超危険牌が該当。なお、3→2の間に安全牌が挟まれていないケースや2がリーチ宣言牌でないケースだと、前者はターツオーバー形、後者は両面が埋まったケースが増えるため、1/3の危険牌には含めない(これも普通の無スジよりはかなり危ないが)。

押しの材料:

押しを優位にする要素のこと。オリようがないから押すしかないといったネガティブなものを含む。無数に考えられるが、代表例としては以下のようなものがある。

手が高い

待ちが強い

鳴ける形

相手の手が安そう

安牌が十分にない

安全な牌で回れない

当たりにくい理由がある(通っていないスジが多い、ワンチャンス、リーチ前に切られた牌の外側、愚形に当たりにくい等)

残りのツモが多い

場に抜きドラが少ない

切る牌が28(両面に当たったときは5の安めになる)

他家がベタオリしている(横移動が起こりにくい、ダマテンに当たりにくいなど)

生牌字牌(マンズ19含む)、ノーチャンスの危険度の想定:

序盤の生牌字牌はスジ未満の危険度、終盤は無スジと同等以上の危険牌とみなす。ノーチャンスの数牌も同様の扱い。

なお、スジの19は縦でしか当たらない点で字牌に近いが、手牌の中では横に使われているケースがあるので、縦で当たりにくく、終盤かつ生牌でも字牌やノーチャンスより明確に危険度が低い。

私自身の肌感覚を可能な範囲で言語化して表にしてみたが、正直、かなりややこしい内容だ。特に一向聴から押し返すときは、切ろうとしている牌と、テンパイ時に切らねばならない牌の2枚を押す必要があることが一般的であり、この点がかなり押し引きを複雑にしている。

また、実戦的には危険牌の濃淡、点棒状況、回し打ちのしやすさ、脇が押してきているかどうかなど、無数のファクターがあり、四麻と同様、それほどシステマティックに押し引きの基準は決められない。ちょっとした目安くらいに理解していただきたい。

このあたりの説明については次回の実戦編で補完を試みたい。

ただ、恐らくだが、上記の表は四麻に慣れた、多くの人の感覚よりもかなり押しに寄っているのではなかろうか。親に至っては一向聴ならほとんど何でも押しているようなイメージだ。

また、上記表では自身がテンパイしているときは、ざっくり1/3の危険度を押し引きの一つの目安にしているが、この感覚は大事にして欲しい。

要するにあがるために押すのであって、放銃してしまってはあがれない。1/2の牌は押す時点で和了率が劇的に下がっている。実際には愚形テンパイもあるので、1/2の無スジは50%は当たらないが、それでもめちゃくちゃ当たるので、さすがに押す価値があまりないということだ。実戦的には、残りの無スジが極端に少ないシチュエーションは大抵の場合で残りのツモ回数も少なく、流局にもなりやすいので、この点も含めて1/2の牌はほぼ押す価値がない。

気合の1/2勝負のリスク・リターンが見合うのは、親番の好形高打点テンパイか点棒状況的に放銃を恐れる必要のない限定的なシチュエーションくらいだろう。

なお、上記の表は1件リーチを対象としているが、2件リーチ相手は全く景色が変わってくる。親でも子でもシャンテン以下ではほぼ押せない。

まず、2件リーチは残された時間があまりに少ない。当たり牌濃度の高いサンマにおいて、2件リーチしている状況だと、シャンテンから押してテンパイするまでにかなり高い確率で局が終わってしまう。また、仮にテンパイしても2人相手に勝てる確率は当然1人相手よりもずっと低い。あがるために押すのであって、あがれないなら、押さないということだ。

仮にシャンテン押しするとしても、一向聴+テンパイ時好形確定+親番 or 高打点くらいの好条件はマストに近いし、押す牌は一人相手の片スジ×2くらいがほぼ限界だ。現実的には2件リーチ相手にシャンテンから押すのは、あがるために押したいというより、共通安牌がなくて、押した方がマシだから押すくらいの状況がほとんどだろう。

最後に、形を問わない一般論として残りツモが1回もない流局間際の押し引きについて説明する。特に通りやすい材料を見いだせない無スジは親でも子でも押すべきではない。原則的に全オリだ。インフレルールかつ罰符をやりとりする相手が二人しかいない全赤サンマにおいて、ノーテン罰符の価値は低い。上下2000点を惜しんで、倍満放銃といった馬鹿げた失点は避けよう。ご祝儀のあるルールならなおさらだ。

スジも子の場合は基本的には押さない。押せるのは1~2枚切れのスジ19やそれに準じる牌くらいだ。

親は親権維持の価値が高いので、スジや通りやすい材料のある無スジくらいだったら、危険度を評価しつつ押すことを考えたい。この場合も、流局間際はワンチャンスくらいだと通りやすい材料のうちに入らない点は留意していただきたい。

長々説明したが、いかがだったろうか。言葉ばかりだとなかなかイメージしにくい部分も多かったかもしれない。この点は続編にあたる実戦編で具体的な牌譜画像を踏まえて解説、補完するつもりだ。例えば、以下のような状況で全赤サンマを仮定して、どのような押し引きをするかを実戦編では解説する。

細かい話はさておき、四麻出身で全赤サンマを始めた皆さんはもっと頑張って押せというのがキーメッセージだ。なる早で実戦編もアップするつもりなので、気が向いたら一読いただけると幸いだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?