エロスの画家・高橋秀の物語(7)【アートのさんぽ】#15

1960年代からイタリアに渡って国際的に活躍した「エロスの画家」高橋秀(1930年生)。1964年、イタリアでのデビュー展となる「ヨーロッパ在住日本作家展」に参加し、出品作品が評判となる。そこには、渡航の切っ掛けとなったルチオ・フォンタナへの共感もあった。高橋は、フォンタナのどこに惹かれたのだろうか。

イタリアでデビュー

高橋秀がイタリア渡航前に取り組んでいたのは、現実的な質感をもった具象的な傾向であった。

1961年の安井賞受賞作《月の道》を見ると、コンクリートを使ったマチエール(絵肌)を全面に出した表現であった。コンクリートの道をコンクリート素材で再現していたので、ある意味、究極のリアリズムともいえた。

高橋は、絵画における本物の表現を探し求めていて、それこそが自分の存在証明だと考えていた。偽りのないリアリティーをもったマチエールとしてコンクリートを選んだわけである。

しかし高橋は、自分の探し求めていた本物の造形空間は、まだ道半ばだと感じていた。それゆえに、イタリアまで来たわけであった。

高橋は、スペイン旅行からローマに戻った頃、1965年1月に開催される「ヨーロッパ在住日本作家展」への参加のオファーをローマ日本文化会館から受けた。何もしない一年間を過ごしてきただけに喜び勇むように制作に取りかかった。そして《日本の記憶》(1964年)、《日本の記憶(銀の影)》(1965年)の2点を出品した。

1960年代当時、ヨーロッパには数百人の日本人美術家が滞在していて、国際的な評価を少しずつ高めていた。そんな状況を反映する展覧会を企画し、彼らを顕彰していこうという機運が高まっていた。1963年の秋にはイタリアに住む日本人作家展がローマ日本文化会館で開催され、さらにヨーロッパ全域に拡大したヴァージョンが計画された。そこに阿部展也や荻須高徳、堂本尚郎らとともに高橋秀が招待された。

国立西洋美術館の副館長だった嘉門安雄は、本展について次のように述べた。

「彼らは一時的な観光客や旅行者とみなされるのでなく、とても重要な外国での住まいや仕事をつくりながら、ヨーロッパの作家たちと同じ状況のなかで作品制作に邁進している。そして実際に世界的な認知を得る人たちも少なくない。したがって、イタリアの芸術的な環境の中、高い関心を呼び起こそうという考えのもと、西洋における彼らの作家活動の全ての眺望を得る目的で、ヨーロッパ在住日本人作家の作品展を日本文化会館の支援でローマで開催するのは良い機会であろう」と。

作家の選出に当たったのは、嘉門安雄を長とする「国際展実行の日本人委員会」で、19人の作家がノミネート(他に特別出品1人)されたが、参加できたのは13人であった。ただ図録には参加の叶わなかった作家の名前も掲載された。

参加したのは、フランスの堂本尚郎、長谷川潔、佐藤敬、タナカ・シュウ、今井俊満、荻須高徳(特別出品)、ドイツの飯田善國、イタリアの吾妻兼治郎、豊福知徳、阿部展也、千葉勝、オノダ・ハル、そして高橋秀であった。参加できなかったのは、フランスの菅井汲、田淵安一、浜口陽三、南桂子、オランダのタジリ・シンキチ、イタリアの安田春彦、新宮晋であった。

当時のローマ日本文化会館館長の呉茂一が説明を加える。

「とりわけ、我々の会場の展示可能な空間が限られ、技術的、経済的な困難があり、幾つかの制限を我慢しなければならない。だから、部分的には、我々がやろうとしていた多くのことの実現は諦めざるを得なかった」と。

そこには戦前から渡欧した荻須や長谷川もいたが、大半は1950年代、60年代に渡った作家たちであった。その中に新しく渡った高橋も加わっていた。

高橋にとってこれがイタリアでのデビュー展となり、すこぶる良好な評判であった。

同展にも出品した阿部展也は、次のように伝えている。

「この展覧会は、日本国内で選考されたが、選にもれたイタリー長期滞在の若い作家数人から何かと人選について苦情が出たようである。高橋君の場合、ローマへ来てから過去1年間、何も仕事を発表していないのであるから、苦情をいう方にも無理からぬところがあるが、高橋君にしてみれば、絵筆を毎日にぎるだけが制作ではないといいたいところであったろう。問題はどこまでの仕事が、そういう展覧会に発表できるかにかかっている。出品されたものは、日本からせおってきた重荷から解放されたものとはいえないが、やはり群をぬいたもので、出品作家として彼を選んだ人たちに対して立派に彼の健在を示したものであった。」

ここに示した自信作《日本の記憶》は、日本で身につけてきたマチエールを捨て、新しい造形空間を創出することに専心した作品で、それが評価を得ていた。

高橋は、《月の道》でコンクリートによる分厚い質感にこだわり、ひたすらリアリティーを求めたが、《日本の記憶》では建築材などで凹凸を作り出してレリーフ的な効果を加えて、モノクロームによる新しい空間性を求める絵画を示そうとした。

《月の道》では現実の残像が抽象的ながら色濃く反映されていたが、《日本の記憶》ではその映像がほとんど排除されていた。これは高橋の大きな決心の現れであり、1950年代の傾向であったマチエールを重視する表現に対する決別でもあった。

その画面の木材による凹凸は、遠近感を遮り、絵画の表面に視線をとどめる。イメージで絵画をつくることを止め、空間で絵画をつくる方向性を打ちだしたのである。

その表面を金色などのモノクロームで仕上げたが、身振りの反映としての筆跡を見せることはなかった。われわれもこの作品を見る時、多少の戸惑いを覚える。それは、視線が表面で遮られ、表面をさまよい、そこだけを見つめてしまうからである。イメージが見えてこない苛立ちを覚えるが、違う側面も見えてくるのである。

その作品の前にしばらく佇んでいると、それが建築的な空間として突然に蔀(しとみ)のように見えてくる。縦の格子の入った戸で、日本の伝統的な建築に使われるものである。あるいは玄関の格子戸などにも見える。これは、西洋建築のドアのように、二つの異なった空間を隔てる仕切りではなく、外の空間と内の空間を繋ぎつつ隔てる両義的な扉である。

つまり作品の凹凸は、観客の側と絵画を繋ぐ扉でありながら、絵画の一部でもあるような存在なのである。

この建築的な作品は、どこから出てきたのであろうか。

それは、高橋が日本で描いていた傾向を捨て去ってのちにようやく見えてきた出発点であろう。イタリアに到着して積極的にイタリアの現代美術を見て回ったような形跡はほとんどないが、イタリアに来てから高橋の心に浮かんできた新しい方向性であったに違いない。

フォンタナとの出会い

その空間性をもった絵画のヒントは、ルチオ・フォンタナ(1899‐1968)の作品との出会いによって始まったものと思われる。

高橋はその記憶をたどる。

「日本橋あたりの、どこかのデパートに於ける現代イタリア展なるものだったのか」と、その出会いの場所や時期は不明だとした。しかし、フォンタナが日本で紹介された記録を辿っていくと、1961年1月の東京・日本橋の高島屋「イタリア現代彫刻展」、同年5月の東京都美術館「第6回日本国際美術展」、1962年10月の東京画廊「ルチオ・フォンタナ展」という3つの展覧会に絞られる。

「日本橋」との記憶から考えると、「イタリア現代彫刻展」で展示された《空間概念-自然》であったことが推測されてくる。

この作品は、イタリアのジェノヴァ近郊のアルビゾーラの窯においてテラコッタとして制作された陶芸作品で、球体の本体に穿たれた「穴」が、高橋に大きな衝撃を与えたのであった。

高橋は続ける。

「まさに、わがハートをじかに手づかみされたような、魂そのものをぐざぐざとゆすぶられた衝撃、一瞬、全く別世界に、真空空間に私一人が天地の境もなく存在していた感覚」を覚えた。

「その時、私をつつんだ得体の知れない静寂にして、どでかい広がりとふくらみが何を意味するのか、天と地の境もないその空間に一人佇んで魂のうちふるえは何であったのか、その時は理解し得ないまま、しびれる喜びとしてすぎました。そんな喜びの、青い鳥でも求めるようにイタリアに渡りました。…殆んどの方々が、私のことをルーチョ・フォンターナの空間主義(Spazialismo)の影響を受けて、と言われます、が、あえて申せば、空間主義に誘われたわけではなく、フォンターナ作品がくれた、魂のうちふるえを求めて旅に出たといった方が正確かと考えます」と。

ここでイタリアに来たもう一つの理由が明らかになる。

高橋が震えるほどに覚えた感動は、フォンタナの空間主義という考え方というよりは、彼の作品がもつ独自の空間そのものだったようだ。高橋はそれを「全く別世界に、真空空間に私一人が天地の境もなく存在していた感覚」のものだとし、大きな「広がりとふくらみ」をもつものだという。それはマチエールを厚くして、物質的な存在のリアリティーを強調するものとは違って、絵画とも彫刻ともつかない「広がりとふくらみ」の空間をもつ作品であった。

では、高橋秀が出会ったフォンタナの新しい空間とはどういうものだったのか。

フォンタナは、アルゼンチンのロザリオ・デ・サンタ・フェにイタリアの彫刻家ルイージ・フォンタナの息子として生まれ、イタリアに移って最初に建築を学び、後に彫刻を学んだ。ミラノのブレラ美術学校で彫刻家アドルフォ・ヴィルトに古典的技法を学ぶとともに、ノヴェチェント(1930年代にムッソリーニ政権が主導した伝統回帰的な傾向の美術運動)の影響を受けた作品を制作していた。

しかし1930年からは表現主義的なデフォルメを加え、さらに着色した人物彫刻を制作し、伝統的な彫刻に対抗するようになった。1934年には着色された矩形の石膏と線状の鉄を直線的に組み合わせた抽象彫刻を制作して、パリの国際的な抽象芸術のグループ「アプストラクシオン・クレアシン」にも参加した。

フォンタナがその空間感覚を拡大させていったのは、イタリア合理主義建築家との共同プロジェクト、とくに第6回ミラノ・トリエンナーレにおける「勝利の間」(1936年)のプロジェクトからであった。

さらに1949年から絵画においても新しい空間概念を提示しようとして《空間概念》と題したシリーズを発表した。

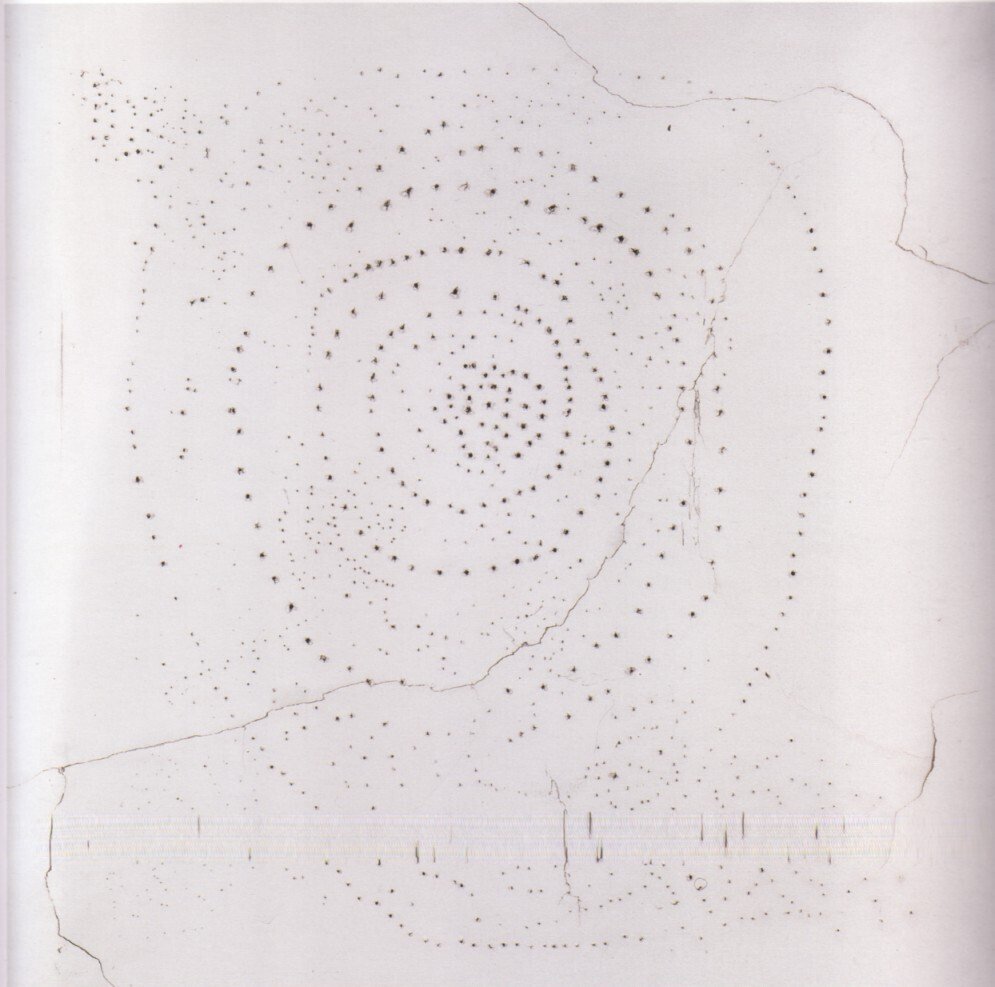

その最初に示された1949年の《空間概念》を見ると、カンヴァスに紙を貼り、千枚通しの先端で円形状もしくは四角状にスクラッチした後に、まるで星座でも表すかのように無数の穴をあけている。絵筆で絵の具を塗ることをせず、地の素材に加工を加えただけの素っ気ない作品で、従来の絵画とはまったく違う空間をもっていた。

フォンタナは次のように述べる。

「画家として、カンヴァスに穴を穿つ時、私は絵画を制作しようと思っているのではない。私は、それが絵画の閉鎖された平面を越えて無限に広がるよう、空間をあけ、芸術に新しい次元を生みだし、宇宙に結びつくことを願っている」と。

高橋秀の「ハートをじかに手づかみ」にし、「魂そのものをぐざぐざとゆすぶられた衝撃」を覚えさせたのは、まさにフォンタナの絵画でも彫刻でもない空間、新しい空間概念であったと考えられる。

参考文献:谷藤史彦『祭りばやしのなかで -評伝 高橋秀』水声社

#高橋秀 #イタリア #阿部展也 #ルチオ・フォンタナ #空間主義

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?