佐潟って知ってる?(歴史編)

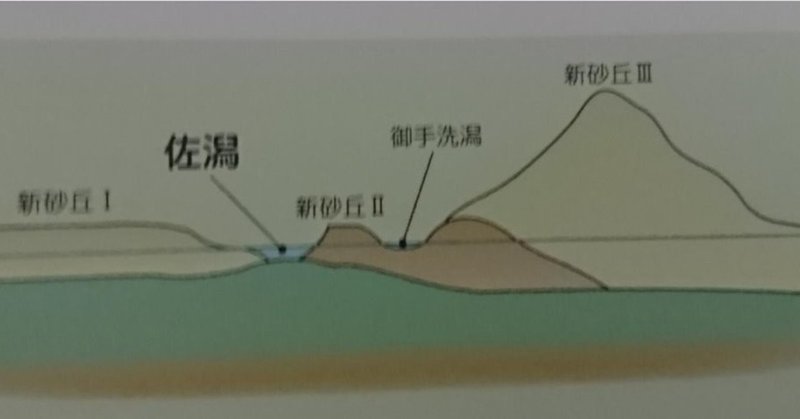

佐潟と呼ばれるまでの形が形成されたのは、1300年ほど前から現在に近い形ができていたと考えられていて、砂丘と砂丘の中に湧水が溜まったことなどによって湿地の生態系が形成されたとされています。

砂丘の上には縄文・弥生時代の石器や、平安時代の遺跡が潟を取り囲むように点在しているほか、土錘(どすい)と呼ばれる網の重りが大量に見つかっている遺跡もあることから、潟の周囲はすでに当時から佐潟が漁場として利用されていて、水辺と深く関わりのある生活の場であったと考えられます。その後、明治時代には漁業権の申請の記録などがあり赤塚村の財政に佐潟が大きく関わっていることが記されています。赤塚地域では、農業をはじめとしたすべての用水に佐潟の水を利用していました。潟の湧水を出やすくするため、夏の水枯れ時には「潟普請」(かたふしん)と呼ばれている潟にたまった泥や枯れた水草を取り除く一斉清掃が地域住民総出で行われていました。潟普請は用水の確保ばかりではなく、放流した稚魚の成長など、漁業にとっても必要なことでした。用水管理の面では、赤塚で水回りの管理人が決められて、潟の水門の調整や用排水の見回りなどが行われていたというように、佐潟は農業用水池や淡水魚の良好な漁場として、また岸辺は水田として人々の生活にとってなくてはならないものでした。

ちなみに、実際に佐潟の資料館に行き、水門について職員さんにインタビューさせて頂いたところ、今ある水門は昔からあるものではく新しく作られたものだということがわかりました。昔使われていた水門は農業用に使用されていて、潟に沈んだ沈殿物ごと田んぼに水が流れてしまっていたため、現在では用水が土の上を通るように改修され使われているようです。

※改修は市ではなく県によって行われていて、管理も県が行っているとのことです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?