花屋の花に隠れた物語 帰ってきたかぐや姫 【前編】

もうひとつの「雪国の農家が挑み続ける花づくり」

本記事は宣伝会議 第43期 編集・ライター養成講座の卒業制作として作られたものですが、こちらは提出には及びませんでした。実はもうひとつ、こんな話もあったということをご紹介したいと思います。

「デートに遅刻しちゃうんだ。笑って許してくれそうなのを大至急お願い」

店に飛び込んでくるなり男性は言った。ならば今宵はブルーパフュームで。このバラの香りで笑顔がこぼれない人はまずいない。

花屋の花にはいろいろな物語が隠れている。今日もどこかで物語は生まれているだろうが、それを知る機会はなかなかない。これは東京の八王子にいたヒロインと、新潟の魚沼にいたヒーローの話で、両者を繋いだ芍薬「かぐや姫」の話である。

ビルの三階に隠れ家のような花屋

まずは両者を引き寄せた「多摩花賣所(たまはなうりじょ)」の話をしよう。東京の西の街、八王子市に巷の花屋として多摩花賣所がオープンしたのは1993年10月のこと。路地裏のビルの3階で、一般には知る由のない隠れ家のようなところからスタートした。ともかく他と同じことをしたら3階での営業は厳しいと店長である筆者は考えた。25歳の時に製薬会社勤務から花屋に転向し、右も左もわからない中、自分なりに勉強しながら一日一日を食い繋いできたようなものだ。そして良いスタッフにも恵まれた。今思えば、クチコミだけで13年間3階で頑張ってこれたのは、ひょっとして「自分だけが知っている秘密の花屋」みたいな存在がウケたのかもしれない。

やがて隣りに新築ビルができると、満を持して多摩花賣所は路面に引っ越した。パーク壱番街通りと名付けられたその通りは、ナンキンハゼの街路樹が美しく、その木立の間にはまるでパリを思わせるようなモスグリーン色をしたモダンな街路灯が立っていた。多摩花賣所はその通りのやや駅寄りにあり、横長の10坪の店は、インテリアや外のベンチなどすべてが真っ白に統一されて、色とりどりの花で飾られた。ガラスのスライドドアが左右に全て開け放たれると、晴れた日には白とグレーの日除けのテントに木漏れ日がキラキラと落ちて、通りが一層華やいだ。

花は嫌い。枯れるし散るから・・

でもお客様の心は動いた

菅原博子さんは駅まで買い物に出ると、帰りはいつも多摩花賣所の前を通っていたという。70代半ばくらい、オレンジ色のフレーム眼鏡が印象的で、紫色のハイネックにピンクのスカーフを巻き、アンティークっぽいブローチを付けたベージュのダウンジャケットを着ていた。その佇まいから品の良さは一目で感じられた。菅原さんは子供の頃の病気が原因で足が悪く、身体を斜めにして片足を庇うように歩いていた。

ある日、たまたま外にいた私に菅原さんは声をかけてきた。その時の会話は今も忘れられない。

「オタク、花屋さん? ここ花屋さんになったのね」

引っ越しの挨拶をすると、

「私ね、花は大きらいなの。だって枯れるし、散るじゃない」

「そうですね、生ものですから。花は美しく咲き誇って枯れるので・・」

「美しくなんてないわよ、枯れたら汚いもの」

数日が経ち、いつものように買い物帰りに前を通った菅原さんが再び声をかけてきた。

「ねえ、オタクの前を毎日通るから、気にならない訳でもないのよ。この500円くらいの花なら枯れても文句の言いようがないわね」

「自分にごほうび」と名前がついたサービス品だった。しばらくしてこの花が3週間も持ったと不思議な顔をしてやってきた。真ん中のバラだけダメになったから一本だけ取り替えたいとご来店。次に選んだのは入間の金子さん作、ライムという緑色のバラだった。この花は抜群の日持ちがする。案の定、3週間後にやってきてまだ枯れないと興奮気味に言った。

「お宅の花は化け物なの? だってそうでしょ、おかしいわ、 普通花って2~3日で枯れるでしょ」

2~3日? そっちの話の方がショックだ。「うちの花は生産者さんの顔が見えるんです。きっとどの花も長持ちすると思いますよ」と説明した。

「朝起きてテーブルの花がきれいだとなんだかかわいくなっちゃって」

と言われた時には、なんだか可笑しかったし、うれしかった。実は菅原さん、ちょっと精神的に病気があって不眠症だったそうだが、先生に花の話をしたら、花にはパワーがあるからいいことだと言われたらしい。そして1年近く経った頃には写真を撮りだした。

「だって花がね、今、撮ってくれっていうのよ」

ところが次第に写真じゃ花の美しさを表現しきれなくなってきたといい、今度は絵を描いてみたといきなり10枚くらい持ってきた。その絵は余白が汚れていたりして、確かに素人の作品というのは否めないけれど、なんとも趣のある色合いで惹かれるものだった。

「あなた、着物は好き?私は着物のバイヤーをしていたの。それこそ何百万円もする反物を持って京都や東京を行ったり来たりしたものよ。これを売るって目星を付けたら、ハッタリもかましたわ。良い仕事をしたから信用はされていたのよ」

なるほど。菅原さんの描くものには不思議な力を感じていたが、それを聞いてやっと腑に落ちた。

画材屋で批評してもらい腕を上げていった

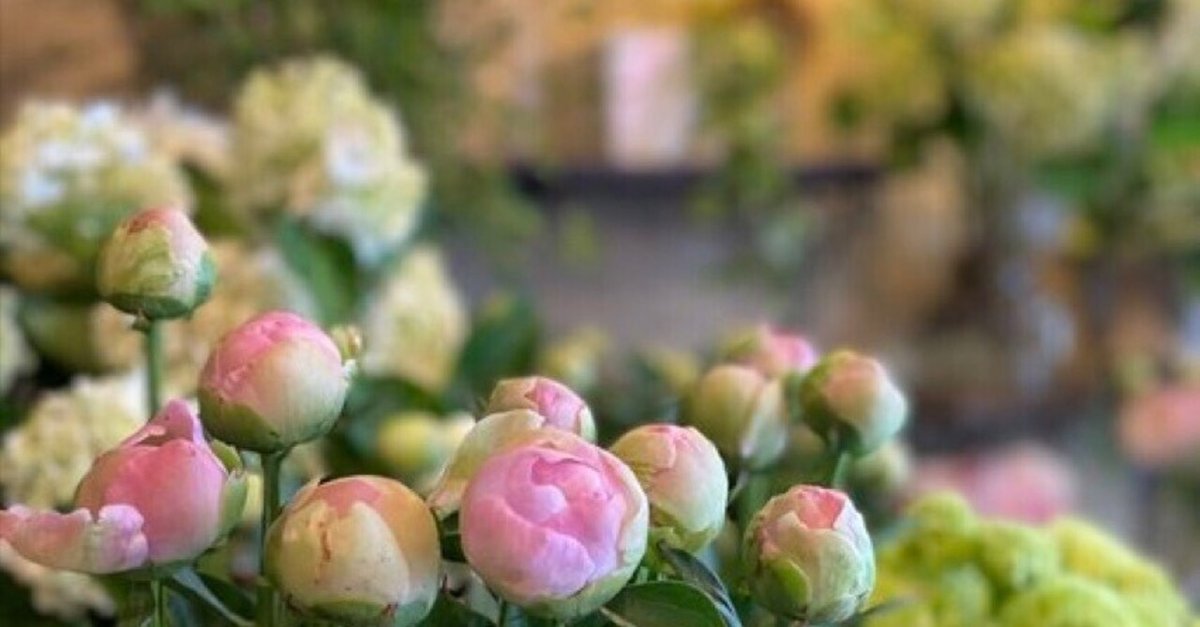

ある日店にやってきた菅原さんは、正面に飾られたピンク色の花を見て「うわぁー、なにこれ」と少女のように目を輝かせた。彼女の目には花びらが幾重にも重なり、顔のサイズほどもあるなんともゴージャスで、それでいて恥じらうようにやさしいピンク色をした芍薬、「かぐや姫」が飛び込んでいた。

「これは難しそう。私にはとても描けそうにないわ。でも素敵ね~。こんな花見たことない」

それは新潟県魚沼市の鈴木健市さんのかぐや姫だった。私はお茶を淹れて滝沢達雄さんと弟子の鈴木健市さんの話を始めることになる。

生涯を芍薬に捧げ「かぐや姫」は生まれた

厳しい雪国での過酷な花栽培。そこで芍薬に生涯を懸けてきた男、滝沢達雄さんがいた。

雪国での球根栽培はいいアイデアで、冬が来る前に植えておけば、その上に雪が2~3メートルは積もって土の中で球根は大事に守られる。春になると、その雪解け水が土を浄化し、花々が深い眠りから一斉に芽を出す。だがいっぺんに咲いてしまうという問題点があり、7月から10月の4ヶ月を花で食いつなぐにはどうしたらいいのか、それには芽を遅く出す球根を考えるしかなかった。

「滝沢の親父は有象無象のおっさん軍団の中の一人で、少しばかり先見の明があり、チャレンジャーだった。地元では物珍しい親父だと言われてましたね」と語る弟子の鈴木健市さん。同じ部会の滝沢さんを親父と呼んで慕い、生きる上での指針だった。

今から半世紀ほど前の話に遡るが、滝沢さんがまだ30代の頃、自分が作った芍薬の花に納得がいかなかった。「花持ちがとても悪い」そう思ったという。その気持ちが滝沢さんを芍薬の花育種へと向かわせた。1974年のことで、それはとても時間がかかる作業だった。交配をさせて取れた種子は6000粒。その種を畑に蒔いて育てていく。その蒔く種の乾燥状態によって翌年芽を出すものと、2年目にようやく芽を出すものがあった。交配をさせてから発芽完了までが丸3年。 発芽した葉を育てること丸2年。5年後に顔を出した花を3分程度見て、綺麗だと思えないものはその場で抜き、捨てる。 優れた芍薬が生まれるのはまさに神のみぞ知るで、 そんな気が遠くなることを滝沢さんは一生の仕事とした。6000粒から目に留まる花が2色あると、その株を育てながら選抜をさらに繰り返す。白の品種は1990年に、ピンクの品種は1993年に育種を完結させると、 滝沢さんはその花を東京の市場へ送ってみた。東京がどんな評価をするのか聞いてみたかったのだ。

東京でその花は高く評価され、増やせとGOサインが出る。その時堀之内町農協の出荷場事務をしていた女性から、その純白な花には 「白雪姫」がいいと名前をつけてもらった。 さらに2年後、淡くやさしいピンク色が、しなやかで楚々として汚れのない女性のイメージだと、滝沢さん自身が「かぐや姫」と命名した。1995年3月、白雪姫は登録品種となり、1997年3月、かぐや姫も品種登録が完了した。ここまで来るのに20年以上の歳月が流れていた。

それでもこの花はすぐさま売れたわけではない。良い花だと思っていても、誰かが株を買って作ってくれないと日の目を見ることはないのだ。年に2度、市場と生産者を繋ぐ会があり、東京や大阪、仙台、福岡といったところから人がやってくると、滝沢さんはいつも頭を下げた。

「頼むから売ってくれ。この花に一生を賭けてんだ」

だが、滝沢さんの花はずっと安く叩かれていた。かぐや姫は間違いなく良い花だったが、箱入り娘に箱からの出番はなかなかやってこなかった。

【後編に続く・・】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?