プレゼン資料の作り方

はじめに

このnoteはスライド本10冊爆読みして大事なところだけを切り抜き、プレゼン資料を作成する際の基礎をまとめたものです。

当時の私は新メンバーへプレゼン資料の作成方法をレクチャーすることが多く、"このルールさえ守っていればある程度問題ないというマニュアル"を作るべきだと思い、本資料を作成しました。

一部私なりに整理したものや具体的な資料も例としてあげています。

皆さんのスライド作りの参考となれば幸いです。

プレゼン資料の分類

プレゼン資料は、3種類に分類されます。

業種や状況にもよりますが、基本的にクライアントへのプレゼンは、「説明型」か「提案型」です。「講演型」は、スティーブ・ジョブズや孫正義が実施するプレゼンをイメージしてください。

ネットや本を参考にするときは、上記の何型についての説明かを意識すると良いです。A3 一枚にまとめるトヨタ方式もありますが、必要な時に別途その作法を学んでください。

今回は、クライアントへ企画書をプレゼンする際に使用する提案型について説明します。提案型は口頭での説明とセットが前提なので、口頭での説明がない報告書等の場合は、説明型を選んでください。

作成ステップ

スライドの作成には決まったステップがあります。

いきなり図解やメッセージから入らな いようにしてください。

伝えることの詳細

プレゼンは、相手に何らかの行動を促すのが一番の目的です。

「誰」にどのような「行動」を起こしてもらうか? という問いを立てて、資料の目的を具体化してください。

その上で、そのために「伝えるべきこと」は何かを明確にしてください。

スライド構成の詳細

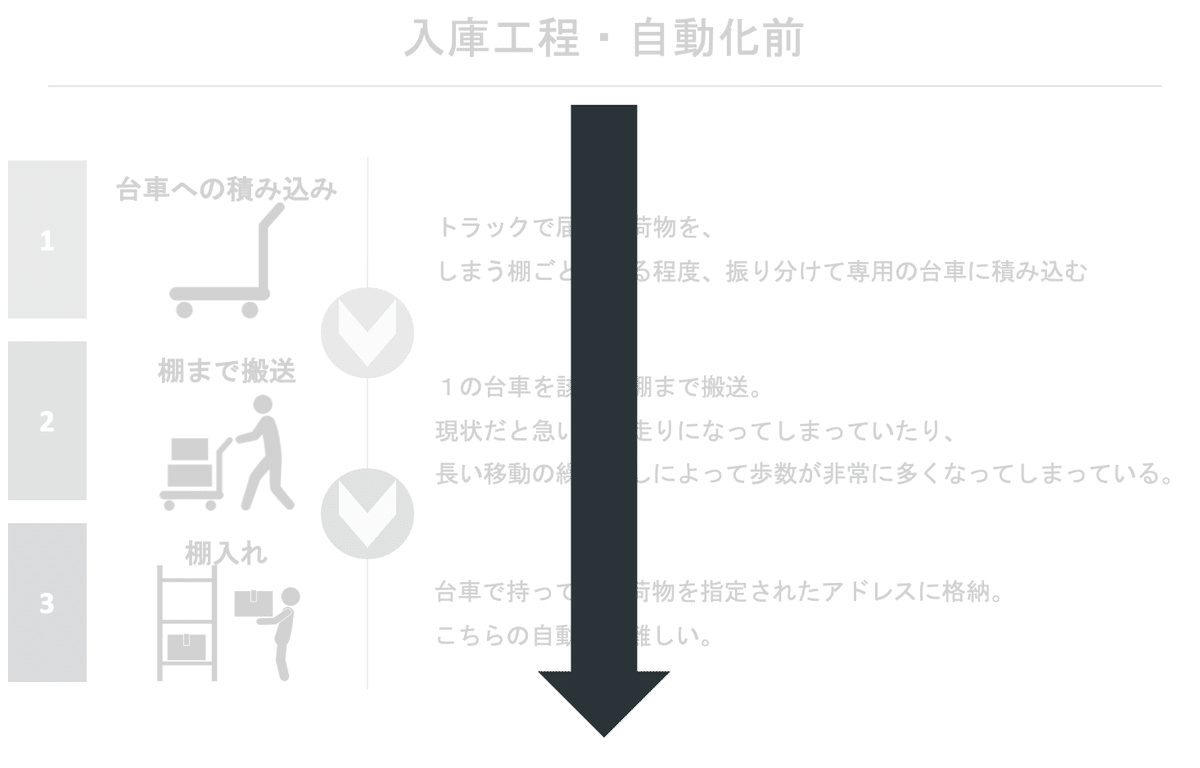

始めに決めた「伝えるべきこと」を分解して、ストーリーにします。

① 背景 → ② 課題 → ③ 解決策 → ④ 効果

のフレームワークに当てはめて考えると作りやすいです。

スライドタイトル・メッセージの詳細

そのスライドで伝えたいメッセージを明確にしてください。

スライドタイトルは、

・短く 13 文字以内にまとめる

・主張しない

・体言止めで終わる

・主語を明確にする

上記の 4 ポイントを押さえてください。

スライドメッセージは、1 スライドにつき 1 メッセージ、1 つの文章が原則です。

2 行以内 で主張してください (できる限り 1 行) 。

スライドタイプの詳細

「スライドタイトル・メッセージ」から、どのタイプが適切かを選びます。具体的には、 「箇条書き」、「図解」、「グラフ」のうちどれが適しているかを選択します。

資料の作成時に意識すること

心得

不要な文字、情報、装飾を捨ててシンプルにします。

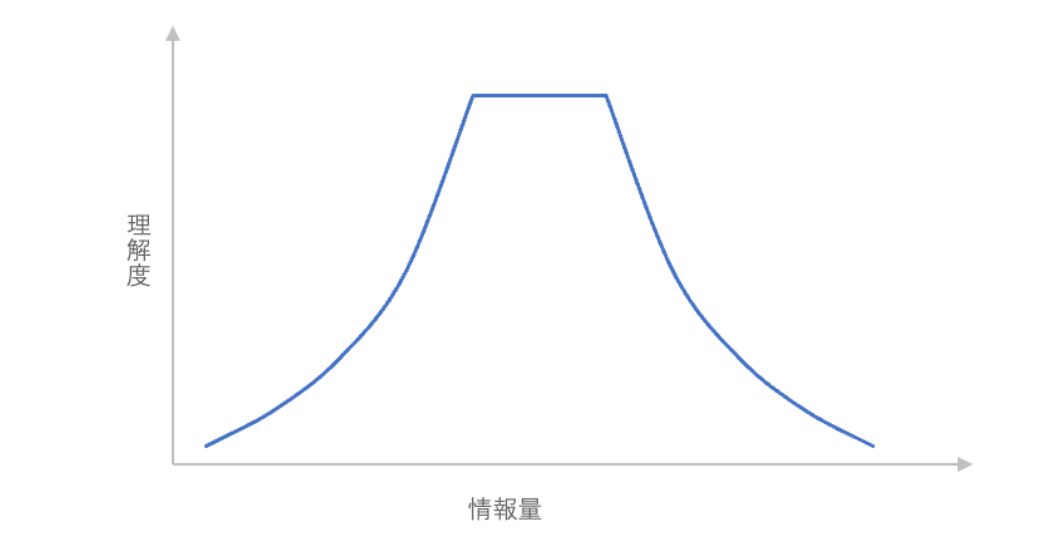

情報は多すぎても少なすぎても理解度を低くしてしまいます。

原則

スライド作成には死守すべき決まりがあります。

① 1 スライド 1 メッセージ

② 色は3色まで

③ 文字の大きさは 12pt 以上

④ 1 枚のスライドに同じ言葉は何度も使用しない

⑤ メッセージは1文で2行以内 (できるだけ1行)

⑥ レイアウトは左から右、上から下の順に配置

⑦ 全スライドで同じルールを使用

⑧ 6 つの必要な構成要素を満たす

⑨ セクションごとに目次スライドを挟む

① 1 スライド 1 メッセージ

基本は、根拠となる表や図解を一つとそこから読み取れる解釈や主張を一つだけ提示します。

② 色は3色まで

基本的に全てのスライドはモノクロで作成できます。色が必要だと感じるならば、情報が複雑すぎることを疑いましょう。

③ 文字の大きさは 12pt 以上

目安は、タイトル 24pt、メッセージ 20pt、小見出し 18pt、本文 14pt です。

④ 1 枚のスライドに同じ言葉は何度も使用しない

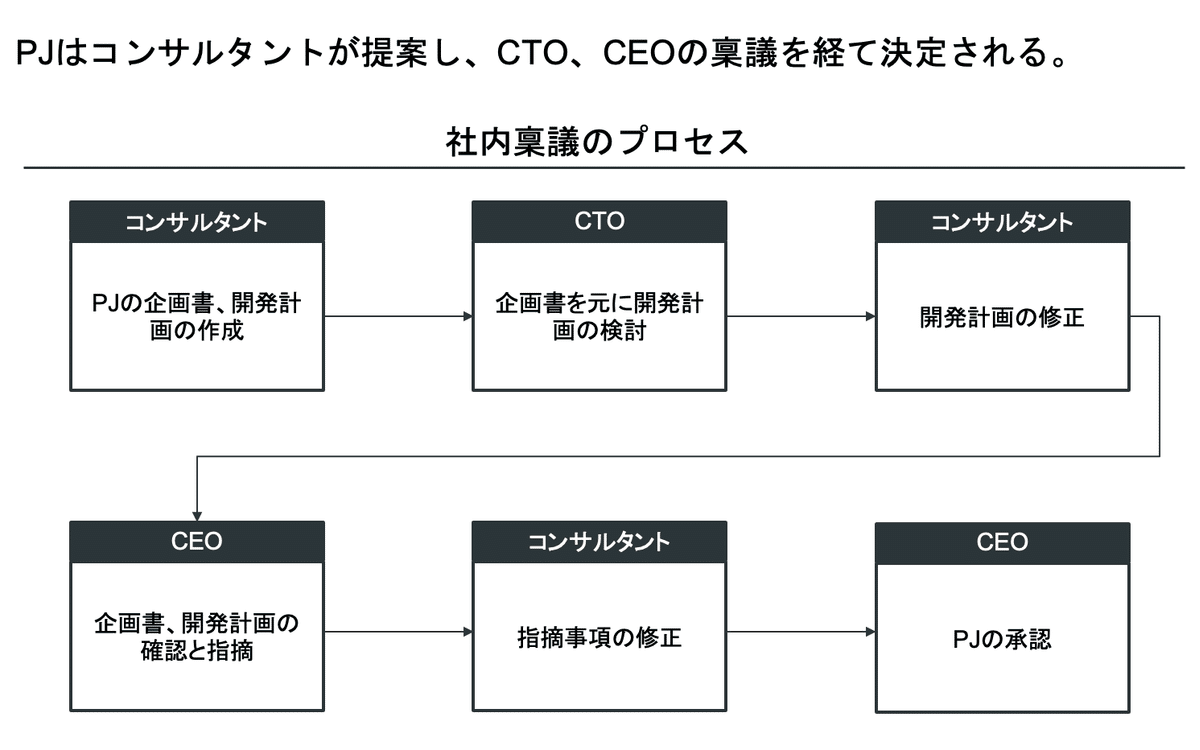

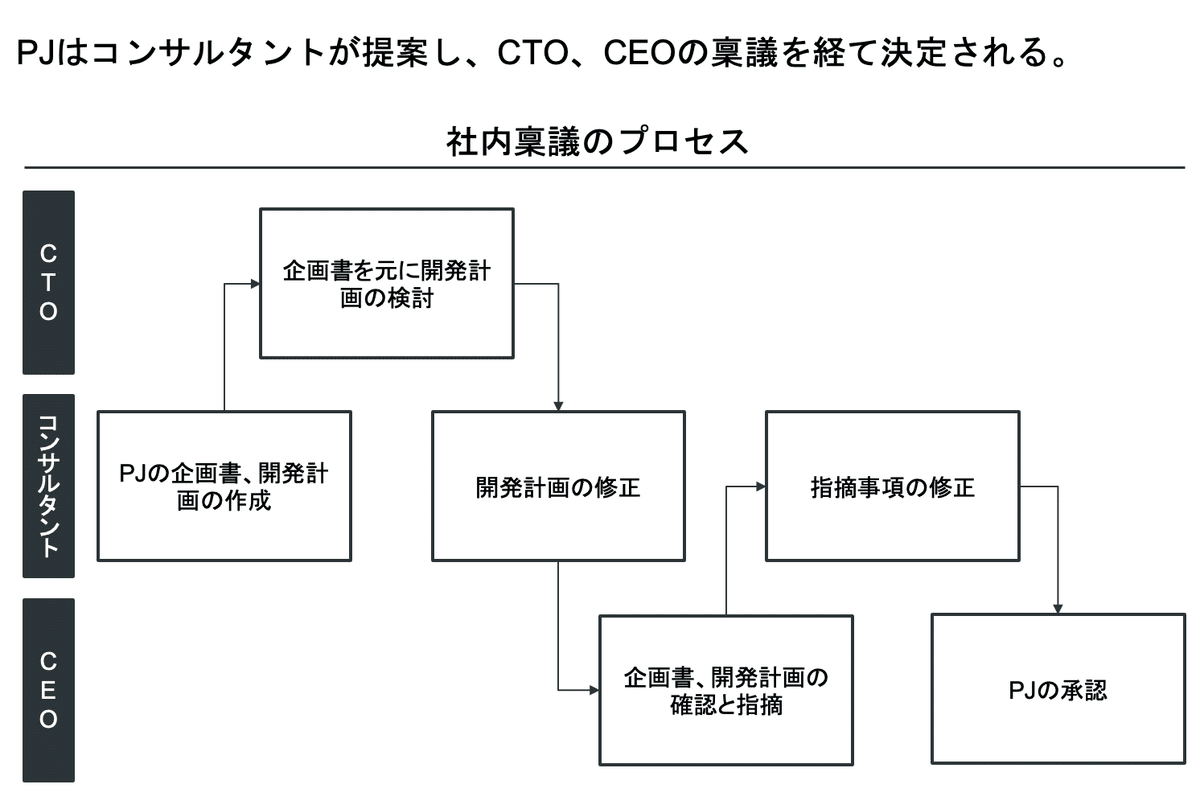

例えば NG スライドの例として以下では、

”コンサルタント”、”CTO”、”CEO” がそれぞれ 2 回ずつ出てきます。

”コンサルタント”、”CTO”、”CEO”の記載を 1 回にして、縦横を整理するとみやすくなります。

⑤ メッセージは1文で2行以内 (できるだけ1行)

メッセージはスライド全体の内容の要約です。簡潔に示しましょう。

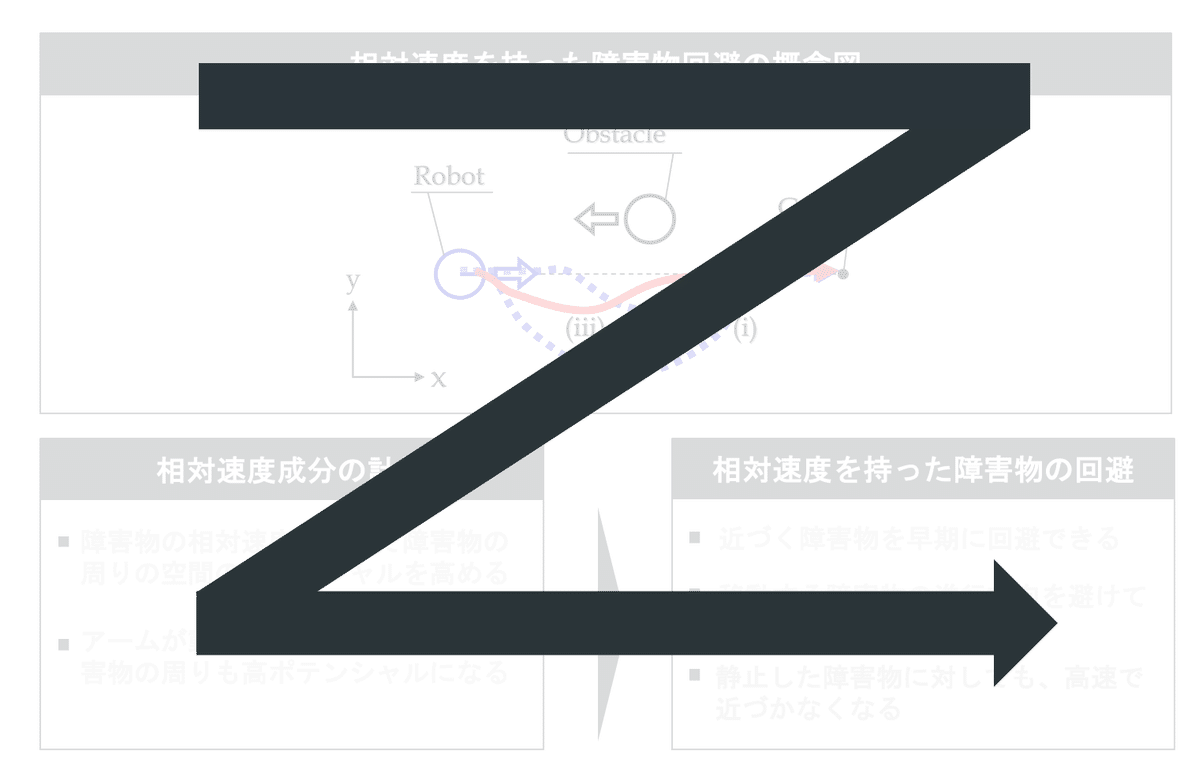

⑥ レイアウトは左から右、上から下の順に配置

スライドは、左から右、上から下に読まれるので、左から右、上から下、Z 型に配置しましょう。

⑦ 全スライドで同じルールを使用

スライド毎の配置、フォント、大きさなどを全スライドで統一しましょう。

⑧ 6 つの必要な構成要素を満たす

以下は、基本となる構成要素とレイアウトです。出所は忘れがちですが、他所から参照してきた情報が含まれている限り、欠かしてはいけません。

⑨ セクションごとに目次スライドを挟む

読み手がどこを読んでいるのかを資料の途中でも確認できるようにし、頭の中を整理して もらいます。該当のセクションのタイトルだけでなく、他のセクションのタイトルも同時に見してください。

作成時の細かいルール

後から調整したり、再利用したりしやすい形で作るのが資料作成の基本です。そのために 4 つのルールを定めます。

① 図形の上に文字ボックスを載せるのではなく、図形内部に文字を入れる。

② テキストボックス内で改行しない。

③ マトリクスは、大きな□を描き十字線を入れるのではなく、□を 4 つ組み合わせる。

④ 図形同士を繋ぐときは、コネクタを使う。

① 図形の上に文字ボックスを載せるのではなく、図形内部に文字を入れる。 文字は図形をクリックして選択し、その中に直接書くようにします。

あるいは、テキストボックス自体に枠線の色を指定します。

② テキストボックス内で改行しない。

テキストボックスを小さくした際に崩れてしまうので、テキストボックスのサイズ自体で 調整します。

図形に文字を挿入しており、図形からはみ出る場合は、【描画オブジェクト内でテキスト を折り返す】を指定します。

③ マトリクスは、大きな□を描き十字線を入れるのではなく、□を 4 つ組み合わせる。

後から調整したり、再利用したりしやすくするためです。

④ 図形同士を繋ぐときは、コネクタを使う。

線がはみ出る、足りないといった事態を防ぐためです。また、大きさの変更や移動にも柔 軟に対応できます。

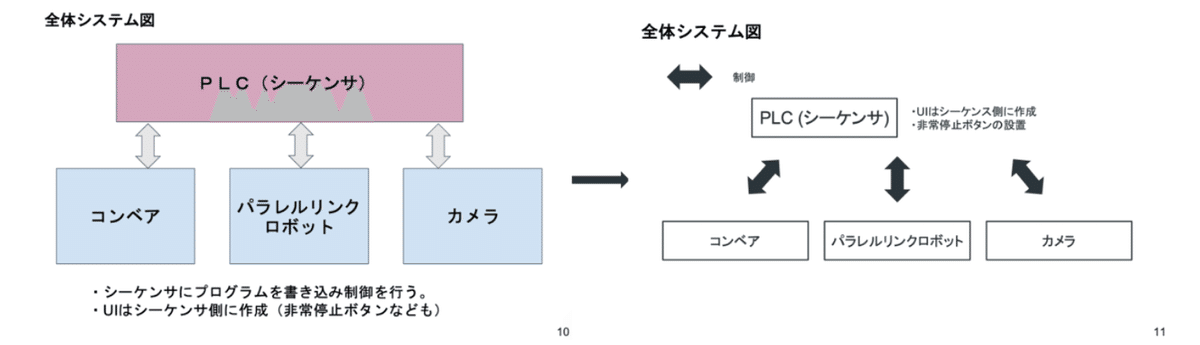

NG例

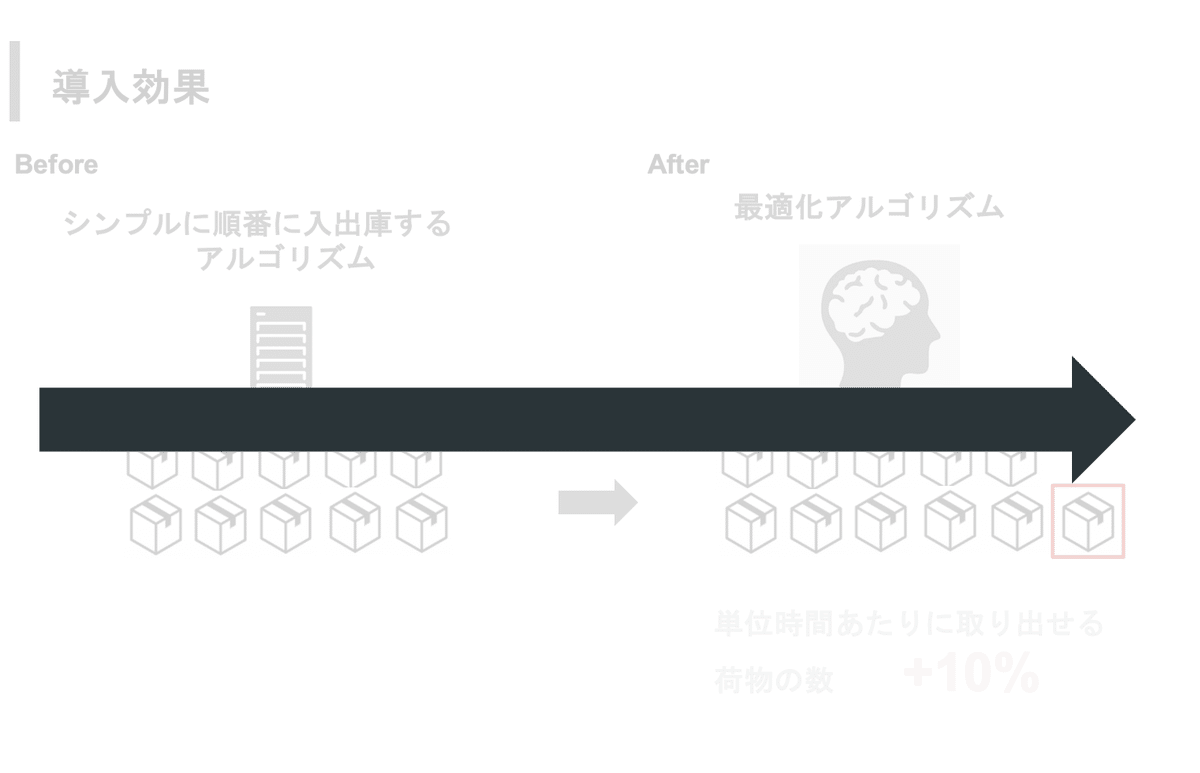

過去資料にてNGと改善例を示します。

NG例①:情報量が多すぎる。

NG例②:色が多い。文字や図形同士の関係性が分かりづらい。

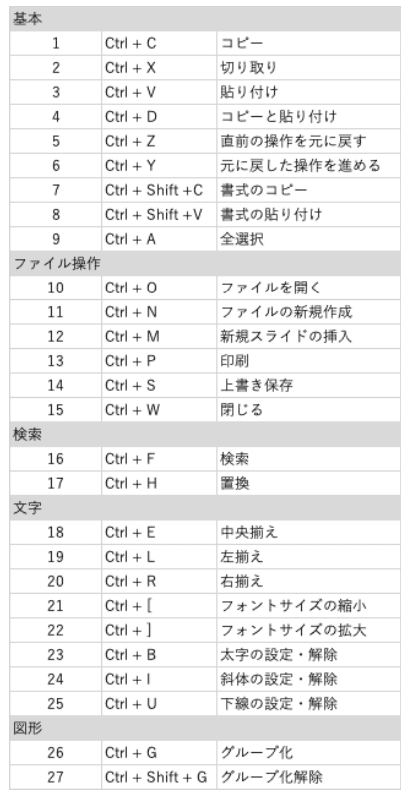

時短術

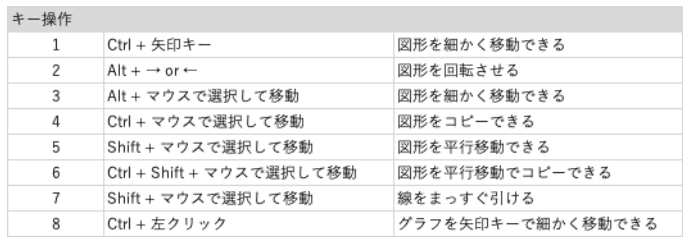

ショートカットキーをマスターしてください。

以下に必ず覚えるべきショートカットキーを示します。

参考図書

最後に参考図書を示します。これらは本資料をまとめる際に読んだ10冊です。

おすすめは赤枠の本です。「PowerPoint 資料作成 プロフェショナルの大原則」は、網羅的に記載されており、初手に最も良いです。

外資系コンサルシリーズは、グラフをいかにみやすくするかなどのノウハウが多く書かれ ています。講演型の本は、クライアントへの提案資料としては参考になりづらいかと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?