むぬフェスに行ってきた

はじめに

5/25(土)に大阪の應典寺で開催されたむぬフェスに参加しました〜。

10月にもイベントがあるみたいなので、そちらの参考にもなれば幸いです。

私が参加した理由/動機は、3月末に大好きな祖母が亡くなり、「死」を多くの視座から考える機会になればいいなという期待や、「産む」について昨今ニュースで様々な考え方に触れる中でニュースやネットで取り上げられる以外にもっと身近な一般の方の考えや気持ちを知りたいと思ったからです。

概要

会場について

参加前日、「お寺で開催するってどういうこと?」「ちゃんとたどり着けるかな?」と不安になり、Googleマップで検索すると、とてもきれいな外観の写真を発見。これなら見つけられそう….!と安心しました。実際、入口の前に看板が置かれていたりと、簡単に辿り着くことができました。

Talk Sessionの場はお香の良い匂いがした。ほのかな香りなので、匂いが苦手な方もマスクをしていれば苦にならない程度だと考えます。

Talk Session

食べることは生きること

マルチスビーシーズの地平から「産む」「死ぬ」を考える

近藤祉秋(文化人類学者)

<概要>

マルチスピーシーズとは、「人間を含む多種は絡まり合っている=切り離せない」という視点をもとに、人間がいかに多種と関わり合っているか、を明らかにするもの。近藤さんはこれに関する書籍を多く執筆されている。

アラスカ先住民族のかたの生活や渡り鳥との接し方から、彼らの人間が動物に介入しすぎない姿勢を知ることができた。

生産と消費が分離している。例えば、スーパーで食材を買うときに「安くて新鮮な方が良い」と考える。消費者の視点の裏側が見えなくなっている。

<感想>

「『死』に立ち会うことが多いアラスカ先住民よりも立ち会うことが少ない私たちの方が『死』を重く考え、隠そうとする」というお話から、この関係性は接する頻度によって生まれる"慣れ"よりも、生まれる"考え方"が大きく影響していると考えた。その考え方とは、接する頻度が多いと自分の血肉が「死」によって成り立っていると実感し、共に生きているという感覚が芽生える考え方のことで、これがアラスカ民族の考え方が私たちよりも重くならない原因だと思う。そして、私たちはアラスカ民族とも同じ共に生きているという事実を持っているにも関わらず、接する頻度が少ないからに感覚は薄れ、重く考え、隠そうとしている。そう思えれば、「動物を殺して『かわいそう』なんて傲慢で上から目線」にはならないのでは、と考える。

Talk Session後の近くの方々との対話では、小さい子どもの中には「スーパーで売っている切り身がそのままの状態で海を泳いでいると思っている子がいる」ということを教えていただいた。私は中学校の調理自習の時間に魚を捌いた経験があるため、そのような想像はしないが、たしかに経験や知識がなければそう思ってしまうのも仕方がないのかな、と思った。

1日の食事だけでも、「それがどのような土地で栽培され、どう加工され、目の前にあるのか」を知るだけで多くの発見があると思い、取り組んでみたが、想像以上に辿ることが難しい….。例えば、お昼に近くのコンビニで買ったパンの小麦がどこで栽培されたものかを調べたのですが全然わからなかった。

生老病死の苦しみとケア

秋田光軌(浄土宗僧侶) 土門蘭(文筆家) 日高明(僧侶、ケアマネージャー)

<概要>

生老病死とは、「生きること、老いること、病になること、死ぬことの4つ苦」を意味する。これに対して、「思い通りになる/ままらなないことはない、と思っているから苦しい」のであり、「人生は思い通りにならずままならないものだと思える自分がいれば苦しくない」。

<感想>

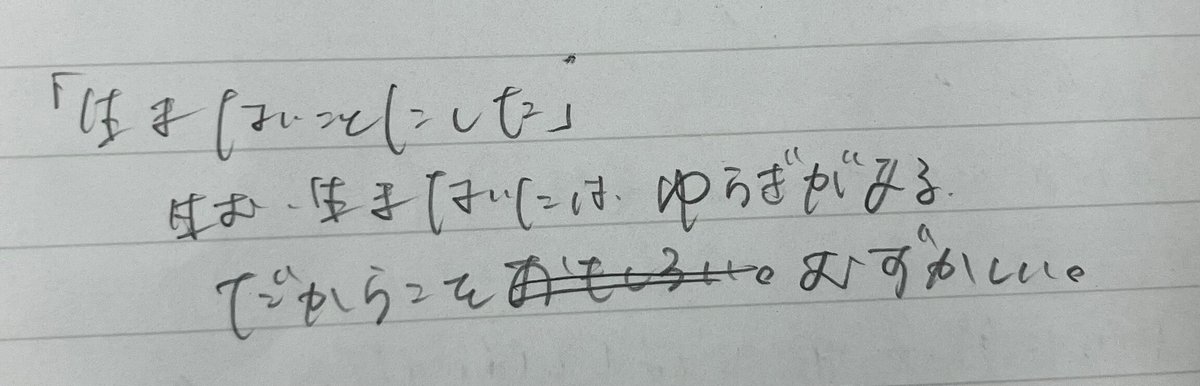

生老病死について、思い通りにならないことやままならないことの線引きが難しいと感じた。「人生は思い通りにはならない、と考えて苦しまない」、とのことだが、大学生である私には、思い通りにならないかもしれないけど苦しみ続けなくてはならないことが多いと思う。例えば、ある分野を学ぶ際、それがとても大変で苦しいもので、そしてそれが自分の将来の糧になるかわからないものでも、その苦労が自分の心を育てたり、失敗したことから学ぶこともあると思う。つまり、思い通りにならないかもしれない、そして苦しいだけかもしれない、とわかっていても取り組まなくてはならない。将来どうなるかなんて誰にもわからないのだから、若いうちに限らずみんなずっとこの苦しみと共に生きなくてはならないのではないか。そして一周回って、まさに「生老病死」だな、と思った。

「ケアし、ケアされる」について。3月に亡くなった祖母について。意識が朦朧としている祖母を最後にあった日、私はいつも通り祖母に思いつくできることの全てをしていた。美容好きだから化粧水と乳液を塗り、髪を櫛でといた。ふと、麻痺して動かない左腕をマッサージしてあげようと思い手首を回すと「気持ちいいわ」と祖母は言った。それが私が聞いた祖母の最後の言葉なのだが、私はこの言葉に今も救われている。このことは長くなりそうなのでまた別のところで書くとする。とにかく私は、祖母をケアすることでケアされた。世の中には楽しい娯楽がたくさんあるけれど、人からもらえる喜びというのは少し質の異なるもののように思える。

親にはなれないかもしれない。 「産む」をめぐる多様性。

若林理央(文筆家)

<概要>

出産に対する考え方について。著書の『母にはなれないかもしれない 産まない女のシスターフッド』では、子供を産む人、産まない人、産めない人も互いに理解できなくても認め合うことができるのではないか、ということを書かれている。

「どうして産まないの?」と聞かれるが、「どうして産むの?」とは聞かれない。ここから、硬い社会の前提が窺える。

<感想>

人生の中で私たちは多くの決断をする。今日着る服も、電車でどの席に座るのかも、子供を産むのかも、全部大きな括りで言うと「決断」だ。産むことの決断が他の決断と異なることはタイムリミットがあること、だと思う。

昔は夫婦において妻が夫を悪く言うなんてあり得ないことだったが、いまではそれがコーナーとなっているバラエティ番組もある。「だから、将来は親が子供を悪く言うような番組が生まれるだろう」と言いたいわけではないのだが、人に対する考え方というのは時代と共に変わっていく。だから、自分の気持ちが多数派や世間の意見と異なっていることが悪いことではない、と考えられると思う。(自分が実際そのような立場になってこのように考えられる自信はない...。)

まとめ

Talk Session後の対話の時間について、このような時間があることを知らず、初めは戸惑ったが、まだ形になっていない感想を言葉にすることや、参加者の方々のお言葉を聞くことで自分の考えが整理されたと思う。

今回、「死」を多くの視座から考えたり「産む」についていろんな考えや気持ちを知りたいと思い参加したが、どちらも経験することができた、と考える。「死」についてはTalk Session後の対話の時間で初めて自分の思っていたことを言葉にして発することで頭が整理された。「産む」については多くの考えを聞くことで、どのようなことが悩ましいことなのか、を知ることができ、女性でありながら少し他人事であったところから自分事化できたと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?