「負けの罰」を「罰ゲーム」とか最初に言い出したのは誰なのかしら?

更新ペースが遅くて、本当に申し訳ございません。

この記事を含めて、1/29~1/31に5回更新の予定です。

やたらと古い漫画の話題が続いてしまうので、ちょっと漫画以外の更新も挟みたかったのですが、あまり内容のない記事で恐れ入ります。

罰ゲームとは

「罰ゲーム」の概念については、特に説明の必要はないと思います。

ゲームに負けたペナルティとして、心臓が爆音になったり、視界がモザイクになったりするヤツですね。

海馬には、「心をとり戻してほしい」という願いから「死の体感」をさせたのですが、その結果、元々ヘンだったのが完全にブッ壊れてデスゲーム主催者になってしまいました。

疑問

それで、いきなりギアッチョなことを言うのですが、

小さいころ、「罰ゲーム」という言葉がなんか釈然としませんでした。

スマホゲームは、スマホを使ってやるゲーム。

椅子取りゲームは、椅子を取り合うゲーム。

脱出ゲームは、脱出を目指すゲーム。

みたいな流れからすると、罰ゲームなら「罰としてやるゲーム」というイメージじゃないですか?

しかし実際には、やること自体には特にゲーム性がなくても「罰ゲーム」と呼びます。

この言葉ァ 超イラつくぜぇ~~~ッ!!

罰ゲームならゲームしやがれってんだ! チクショ────ッ

……って、さすがにそこまでギアチョらなかったですし、「言葉」にそんなことを言っても仕方がないのですけど。

なんで「罰ゲーム」なんて言い方になったんじゃろ? というのは、いまだに謎に思っていたりします。

てことで、以下、なんとなく「罰ゲーム」の話をしてみます。

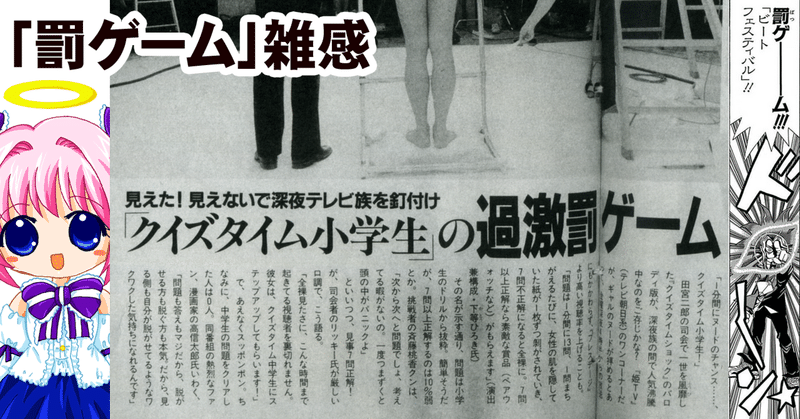

明治時代の「負けの罰」

みんなでゲームをするときに敗者にペナルティを課すと盛り上がるというのは、古今東西にあるようです。

たとえば、1907年(明治40年)に出版された『世界遊戯法大全』という本を読むと……。

「負けた者に罰を与えることは、東洋も西洋も同じ事であって、遊戯にひとしおの興味を与えるものである」との記述があります。

さらにこの本は、実際に遊ぶときの参考にと、すぐに使える「負けの罰」の例を100個ほど掲載。

ちゃんと「男の罰」「女の罰」「男女共通の罰」を分ける配慮もされていました。

具体的には……。

男の罰

・四つ這いに這って、机の下に入り込み、犬の鳴き声をしなさい。

・2人とも眼を隠して、部屋の両方から真ん中で出会い、互いに口づけをしなさい。

・手ぬぐいを2つ繋いで輪を作り、2人の首にかけて引きっこをさせる。

さすが明治という感じで、敗者2名に首引(くびひき)をさせるのを見物して盛り上がっていたらしいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?