映画『アバター』(ジェームズ・キャメロンじゃない方)が意外と好きです

「7月分の更新」の最後です。(8月4日に「追記」の形で更新しました)

暑いのでホラー映画の話をしてみます。

前置き

『アバター』という映画をご存知でしょうか。

……などと聞かれたら、たいていの場合、ジェームズ・キャメロン監督の2009年の映画『アバター』が思い出されそうです。

しかし、それとはまったく無関係に2011年に作られた『アバター』という映画が存在します。

こっちの『アバター』は、山田悠介先生の原作による、日本のホラー映画でした。

(参考:時系列メモ)

・1997年:映画『タイタニック』が公開。

・1998年:ジェームズ・キャメロンの次回作が『アバター』だという情報は、この頃から出ていた。

・2009年6月:「映画公開まで、映画の具体的な詳細や映像が明かされないということでも話題のジェームズ・キャメロンの次回作『Avatar』」といった感じで話題に。

・2009年11月:山田悠介の小説『アバター』が発売。

・2009年12月:ジェームズ・キャメロンの映画『アバター』が公開。

・2011年4月:山田悠介の小説を原作にした映画『アバター』が公開。

・2022年12月:ジェームズ・キャメロンの最新作『アバター ウェイ・オブ・ウォーター』が公開予定。

(山田版『アバター』に、執筆時点で便乗の意図があったのかは分かりませんが……。2011年、すでに興行収入世界1位の『アバター』が存在する状況でそのまま同一タイトルで映画化されたのは、少しアレな気もします)

作者の山田悠介先生について

山田悠介先生が最初に世に出たのは、『リアル鬼ごっこ』という小説でした。

それは、2001年に文芸社から発売。

出版費用を著者が負担するタイプの本でした。

100万円くらい出せば「自分の書いた文章がISBNのついた本になって書店に置かれる」という、自費出版的なヤツ。

(定年まで勤めた爺さんが仕事や家族を自慢するクソみたいな自伝を「出版」して虚栄心を満たすといった用途に便利なシステムです)

通常、そういう素人の自費出版なんて見向きもされないのですが、ごく稀に、何かの間違いでベストセラーになることもあります。

『リアル鬼ごっこ』は、その成功例でした。

(2000年12月に『バトルロワイヤル』がヒットして、デスゲーム的なものに需要があったところ、

「全国500万人の佐藤さんが追われる、捕まったら殺されるリアル鬼ごっこ」

という設定がウケたらしいです)

『リアル鬼ごっこ』は「トンデモ本」か

『リアル鬼ごっこ』については、「と学会」の山本弘会長が、『トンデモ本の世界S』で取り上げています。

そこでは、「トンデモ小説がベストセラーになった」として、次のように主張されていました。

・「十四年間の間」「永遠と続く赤いじゅうたん」「王子以外を除く」など、基本的に国語がヤバい

・西暦3000年が舞台で、想像がつかないほど技術が進歩した設定のハズなのに、横浜から大阪まで行くのに新幹線に乗る

・登場人物がバカばかりで、話がデタラメ

・そんなトンデモな小説が「タイトルに惹かれて」といった理由で公称24万部も売れている。この作品が小説として存在することは容認できない

本来、「トンデモ本」の定義は、「著者が意図したものとは異なる視点から読んで楽しめるもの」でした。

しかし、『トンデモ本の世界S』の山本会長は、『リアル鬼ごっこ』をまったく楽しんでいません。

「これは小説家にとって大ショックである。

読者の中には、文章がおかしいことにも、プロットが破綻していることにも気づかない、小説の良し悪しを見分ける目をまったく持っていない者が、少なからずいるのだ。

僕ら小説家が苦労して、文章やプロットを練って書いても、彼らはそんなこと知ったこっちゃないのだ。内容なんかどうでもよく、装丁に惹かれて本を買い、デタラメなストーリーに感動し、絶賛するのだ」

……という感じに、山本会長は、『リアル鬼ごっこ』に本気で憤慨しています。

そして、『リアル鬼ごっこ』を「楽しめるもの」という切り口で紹介するのではなく、内容が「悪い」ものだと批判する目的で『トンデモ本の世界S』で取り上げているようでした。

まあ、その指摘通り、『リアル鬼ごっこ』は「日本語がおかしい」「リアリティがない」「全体的に頭が悪い」という感じで、大人が真剣に読むのは難しい本です。

しかし、『リアル鬼ごっこ』のヒットが「まぐれ」とも言い難くて、山田悠介先生が、同世代以下の中高生に一定の需要のある残虐シチュの悪趣味な話を書けていたのは確かです。

『リアル鬼ごっこ』は、累計100万部を突破。

それ以外にも「あらすじを聞いた印象では面白そう」なデスゲームものを色々と書いて、映画化された作品も多いです。

そんな「山田悠介映画」をいくつか紹介してみると……。

『×ゲーム』

小学校時代のいじめの復讐で、元いじめっ子たちが監禁されて、次のようなルールで「罰ゲーム」をやらされる……みたいな話。

「くじを引いて出た『罰』を、ルーレットに当たった者に受けさせる。もしも3分以内に『罰』を実行できなかった場合は、全員のうち、だれかひとりがランダムで焼印を押される」

手を下すのは参加者同士というのがミソで、最初は協力し合おうとしたメンバーも、すぐに罵り合いながら残虐な「罰」を与え合うようになる……ってな感じ。

チャイコフスキーの『白鳥の湖』に合わせてテンポよく罰ゲームをして焼印を押されていく流れとかは、かなりギャグ入ってます。

映画のキャッチコピーは「これを観るのも罰ゲーム」でしたが、この手のB級ホラーの中では、見るのが罰ゲームってほど苦痛でもない印象です。

(『ソウ』を期待して見ちゃダメですが、『デッド or キル』と比べればいい勝負かも知れません)

『ビンゴ』

20XX年、死刑制度が変更されて、ビンゴによって死刑が執行されるようになったという設定。

タテかヨコが揃った時点で、揃ったマスの人は死刑執行。

ビンゴの抽選でどの番号が出るかに、被害者家族と加害者家族の投票が影響しているというのがミソでした。

(死刑囚たちが「最後に会いたい」と言った人が呼ばれていて、彼らが、抽選ごとに番号を1つ書いてビンゴマシーンに投入。その番号のうちの1つが選ばれるので、家族たちは、自分の殺したい人がビンゴになるように、もしくは自分の助けたい人がビンゴにならないように番号を書いていく感じです)

「目的は更生」と言いつつ、被害者の遺族まで巻き込んで倫理的に狂ったゲームをやらせるのが意味不明なのですが、それ以前に、そもそもゲームデザインがクソすぎてゲーム性に難があるのが微妙な映画でした。

このビンゴゲーム、死刑囚側には特にできることがないですし。

家族側も、たいして結果をコントロールできるわけでもないわりに、「死刑執行に直結する投票行為」をやらされる精神的負担だけはキツいという。

結局、90分くらいずっとビンゴが続いて、ひたすら執行直前の死刑囚たちが死に怯える姿を見続けるという映画で、こっちの方が「これを観るのも罰ゲーム」感はあると思います。

人によっては「罪の償いや死刑制度について考えさせられる」みたいな感想を出てくると思いますが、個人的には「アイデア先行でうまくまとめられてない話」という印象でした。

ただ、死刑囚のひとりとして、ホラービデオ『監死カメラ』のキンタが出演していて……。

とりあえず『監死カメラ』ファンなら見ておきたい映画ではあります。

『アバター』

そんなこんなで、「山田悠介原作の映画」は10本以上ありますが、中でも個人的に好きなのが、2011年の『アバター』です。

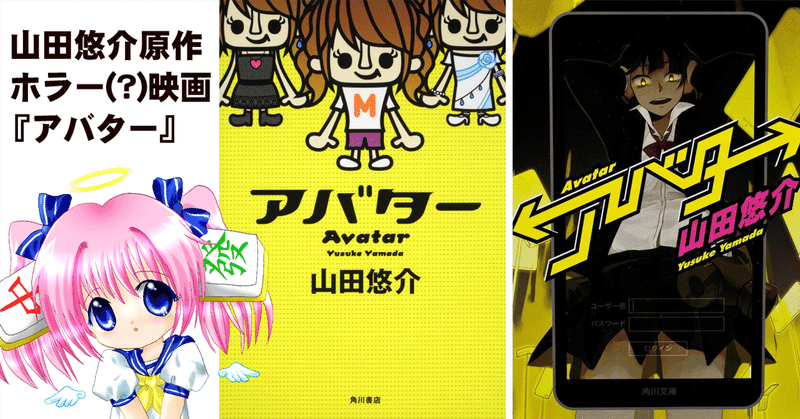

原作小説は、こんな表紙。

と、この物語に出てくる「アバター」のイメージは、「モバゲー」とか「GREE」といった携帯SNSのアバターになります。

その辺、ガラケー時代の感覚で作られた作品で、初携帯がスマホだった世代が読むと、よく分からない点もありそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?