この機能がないと仕事が回らない【知財管理システムのお話】

日本には、いろんな知財管理システムがあります。

日本の知財管理システムについては、以下の記事でまとめましたので、参考にしてください。

このような市販されているシステムを使うことで、仕事の効率を上げ、ミスも防ぐことができます。

但し、私は、

競合に勝てる競争力を持つには、独自のシステムが必須だ

と思っています。

独自のシステム=他社にない強み

と信じています。

そのため、

我々は、多大な労力を掛けて、自前でシステムを組んで、

それで組織を回しています。

システム開発の経緯を振り返てみた記事:

今回は、一歩踏んで、

我々が開発したシステムが持っているいろんな機能の中で、

この機能がないと仕事回らないぐらい、

非常に頼りになっている機能を紹介したいと思います。

なので、今回は、ちょっと、ニッチなお話になります。

特許事務所の役割って、特許庁と企業の間に挟んで、キャッチボールすることです。

具体的には、

お客様からEメール等で仕事を受注して、作業が終わったら、特許庁が提供する出願ソフトを使って特許庁に書類を提出します。

特許庁からの書類が届いたら、それをまた、お客様に報告します。

左側に特許庁、真ん中に事務所、右側に出願人。

真ん中に挟んだ特許事務所が、

如何に、左側(特許庁)と右側(出願人)の間の隙間を減らすか、

ミス無しに、効率的に作業するか、

これが、特許事務所の永遠の課題です。

EcoIPのいろんな機能の中で、

この課題解決に関する機能を、ここで紹介したいと思います。

その1:JPO自動取込

先ずは、左側の特許庁との隙間。

EcoIPと特許出願端末が、如何にシームレスに繋がっているかについて語ります。

ご存知の通り、

日本特許庁が提供する出願ソフトを使って書類を提出した後、

取り出せるデータは、XML、HTML、PDFの3種類あります。

特許出願端末から出せるデータ

ここで、EcoIPはXMLファイルに注目します。

XMLファイルの中身

XMLファイルには、

我々が付与した案件特定用の番号(我々は、手続用整理番号と言う)があり、A163のような特許庁が付与したコード(我々は、JPOコードと言う)があります。ここで、A163は特許出願した場合に付与されるコードです。

また、XMLファイルには、

引落金額、出願番号、出願日、アクセスコードなどの情報もあります。

拒絶理由通知書の場合、

発送番号、発送日、応答期限などの情報も入っています。

EcoIPは、先ず、このXMLファイルを解析して、

手続用整理番号を紐にして、特許庁側で付与した新しい情報、例えば、出願日、出願番号、庁費用、審査請求日、拒絶理由通知書の発送日、登録査定日などを、システム上の関連案件に自動的に取り込みます。

その後、

それぞれの日付に起因する期限、例えば、出願日から3年後の審査請求期限、特許出願日から1年後の優先権主張期限などを自動的に入力し、期限を管理します。

また、

出願端末から出せるPDFファイルは命名も長く、一個一個が個別のファイルになっていますが、これらを決められた順番に並べて1つのPDFにしてくれます。

ファイル名も、決まったルールに合わせて付けてくれます。

左:フォルダ内のPDFファイル。右:合体の順番

例えば、特許願のA163の場合、受領書、願書、特許請求の範囲、明細書、要約書、図面の順番に合体させ、「顧客整理番号_自社整理番号_出願番号.pdf」で名付けられた1つのPDFファイルにしてくれます。

特許庁に出したもの(出願書類など)、及び、特許庁からもらったもの(登録査定通知など)を、このように自動的に解析し、

手続用整理番号又は出願番号を紐に、新しい情報を、関連項目に自動的に入力し、

それらの日付に起因する期限を自動入力させます。例えば、出願日に起因する審査請求期限など。

これにより、先ず、第一歩、EcoIPと出願端末がシームレスに繋がります。

EcoIPと出願端末がシームレスに繋がって、

出願端末からのいろんなデータをEcoIPが吸い取ると、入力作業を省き、入力ミス防ぐだけではなく、

事務コストを掛けずに、アナログ的な作業、例えば、請求書発行忘れなどのいろんな作業ミスを把握することもできます。

本日の出願端末を使ったJPOとのやり取り件数:37件。 そのうち、庁費用引き落としがあった件数:30件。 そのうち、本日中に請求書発行してない件数:12件。 即ち、本日終わらせた作業で本日中に請求書発行を済ませた件数が18件、60%になりま...

Posted by 李永虎 on Wednesday, September 30, 2020

感動! 昨日の夜8時過ぎぐらいに、FBにアップする際に、庁手続き30件のうち、同日に発行した請求書の枚数が18枚で、60%と言ったのに、今朝出社して見たら、3件のみ発行されてない、因みに、発行率は90%でした。皆さんはその後にも残業したんですね。素晴らしい!

Posted by 李永虎 on Wednesday, September 30, 2020

以下、請求ミスを発見する例を具体的に挙げます。

この画面で見せているのは、

XMLファイル解析結果の庁費用引き落としと、それと紐付けたお客様への請求書発行状態です。

2020年9月の一ヶ月間、

特許庁の出願端末から合計315回の引き落としがありました。

これら315件の案件のうち、

2020年12月現在もお客様に請求されてない件数が、4件であることを示します。

詳しくは、2件の14000円、1件の2100円、1件の12000円です。

14000円は、特許出願費用です。

この2件の費用が請求されてない理由は、多分、外内案件で、翻訳文提出がまだだからでしょう。

2100円は、拒絶理由応答期限の延長費用です。

多分、拒絶対応がまだ終わってないからでしょう。

12000円の商標出願費用です。

例えば、お客様に請求できない何らかの理由があったのでしょう。

このように、

お客様への請求漏れとかを自動的にピックアップすることができます。

その2:メール自動化

次に、出願人との隙間を埋める部分について、

EcoIPのメール自動化機能について詳しく語ります。

例えば、特許出願が終わって、JPO自動取込が終わったら、

JPOコードがトリガーになって、

自動的に顧客へ出願完了報告用のメールが出来上がります。

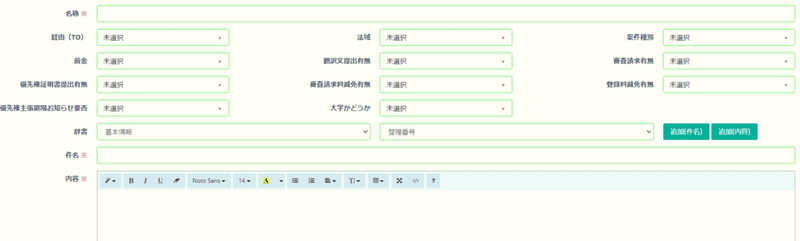

以下、メール雛形の編集画面です。

このメール雛形の設定画面ですが、

先ず、何の言語のメール雛形にするかを決めます。

この言語は、お客様に要求されたメールやり取りの言語です。

この言語は、必ずしもお客様の所属国と同一ではありません。

例えば、我々は、中国企業の日本研究所をお客様として持っていて、

日本企業なのに中国語でメールやり取りしています。

また、中国で会社をやっている日本人のお客様もいまして、そことは、中国企業なのに日本語でやり取りしています。

これらは、顧客編集のところで、属性設定を行います。

次に、

JPOコードとの紐付です。

例えば、特許出願の場合、A163になります。

これに紐ついた雛形を用意し、JPO自動解析してA163が1つ出たら、自動的に、このメール雛形を使ってお客様への送信用のメールを作ってくれます。

3番目に、

除外するお客さんを選びます。

例えば、お客様によっては、メールによる納品ではなく、お客様のシステムに納品する場合もあるので、このようなお客様には、メール送信が要りません。

この場合、

ここで設定して置けば、自動的にメールを作らないので、送信キャンセルの操作をしなくてもいいです。

4番目に、

バリエーションの話をします。ここからは、ちょっと複雑になって来ます。

例えば、

同じ特許出願のA163でも、

外内案件で、優先権証明書を提出したか否か、

審査請求をしたか否か、

PCT国内移行で、翻訳文提出したか否か、

内内案件で、将来的に、優先権主張しながら海外に出す予定か否か、

減免対象か否か、

などなど、いろんな状況に応じて、使われる納品報告のメール雛形が全部違います。

その設定画面がこちら。⇓

このようにいろんなバリエーションを考慮し、

いろんな可能性を想定した雛形をそれぞれ作って置けば、

いろんな状況に応じたピッタリのメール雛形が存在し、

自動生成されたメールは、特に修正しなくてもそのままお客様に送れるぐらいのものになります。

ここまで辿れば、事務員の作業としては、本当に微調整するだけで、お客様に送付用のメールが出来上がります。

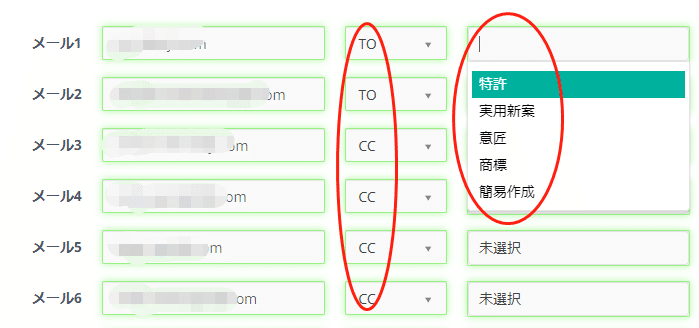

5番目に、

メールの送付相手、誰に送るかについてですが、

まず、大きく分けて、お客様固有の属性の設定があります。

例えば、

A社の場合、

特許案件は、p001さんにToにし、

p002さんをCCに入れてほしい。

商標案件は、t001さんにToにしてほしい。

全てのメールは、infoをCCに入れてほしい。

みたいな要望だとします。

これらの要望は、お客様固有の属性になります。

もっと細かく言えば、

ある特許の個別案件で、通常のp001さんにToにするんだけど、

今回だけは、特別に、p003をToにしてほしいと言われた場合、

その個別案件のほうで、メールを指定します。

ここで指定したら、お客様固有の属性より優先されます。

個別案件でのメール指定画面。

ここまでやると、メール自動化機能として、

特許庁に提出した書類をお客様に報告する時(例えば、出願完了報告)や、特許庁から届いた書類をお客様に送る時(例えば、拒絶理由通知)に、ピッタリのメール雛形を引っ張って来て、組み合わせて、ほぼ自動的にお客様にメール送ることができます。

最後の6番目に、

メールをどのタイミングで送るかの問題について語ります。

例えば、年金納付のお知らせの場合、

期限の2ヶ月前から1ヶ月前までは、一週間に一回お知らせする。

期限の1ヶ月前から一週間前までは、3日間に一回お知らせする。

期限の7日前から前日までは、毎日一回お知らせする。

だとします。この設定は、下記の通り。⇓

また、通常のルールがあって、例外規定もあります。

例えば、拒絶対応の場合、

通常なら応答期限が近付いたらお客様に催促しますが、

我々側の問題で、社内に留まっている場合には、お客様に催促してはいけません。

この場合使うのが、処理中のWFとの連動を、YESにするかNOにするかの話です。

ここまで設定して置けば、どのタイミングでお客様にプッシュするかの話は完全自動化されます。

まとめ

ご覧の通り、特許事務所の仕事って非常に細かいです。

特許事務って大変なんです。

だから、特許事務所では、人員の半数ぐらいは事務担当です。

私は、この割合を20%以下にするのが目標です。

そのためには、高度に自動化されたシステムが不可欠です。

このようなシステムって、簡単には完成されません。

だからこそ、私は今まで6年間作り続けても、まだ終わってません。

この記事からの抜粋で、この記事の終わりにしたいと思います。

今まで6年間経っても、完成されておりません。

最近私はもうシステム開発って完成はできないと思っています。

私が求めるシステムとは、永遠と完成型で存在しないと思っています。

TRY㈱、LTASS㈱の代表取締役。

東北大学(CNIHA)工学部、東京理科大MIP卒。2007年来日、東京の特許調査会社と特許事務所を経て2014年に起業。総合的知財管理システムECOIPを自社開発。

よろしければサポートお願いします!いただいたサポートは価値のある情報収集に使わせていただきます。