YAMAHA TF-RACK レポート 後編

続きでーす。

ここからは、実際にマニピュレーターのシステムを構築してみたいと思います。

こんな感じのシステムを作ってみます。

TF-RACKに装着したNY64-DカードにはPRIMARYとSECONDARYの2ポートDante用のイーサコン端子が付いています。

接続する機器が同様の仕様であれば、2重化しても良いのですが今回はDVSを使ってMacのEthernet端子を接続するので1つずつしか使いません。

ってことで、今回はシンプルなネットワークなのでスイッチングハブを使わずにメインのMacとサブのMacを両方繋いでしまいます。デイジーチェーン接続ですね。

ある程度の基準をクリアしているスイッチングハブだったら普通に使えてしまうのがDanteの良い所ですが、現場で導入するとなるとある程度信用性が高い物をということになってしまい、結果的にコストがかかってしまいます。ですが、Danteの物理的な機器はそれ事態がスイッチングハブの機能を持っているので、スタートポロジー接続だけじゃなくデイジーチェーン接続も出来るって話しらしいので、今回はそれでいきます。

それでは先に、Danteまわりを設定をしておきたいと思います。

毎度お馴染み、DanteControllerです。DVSは予め16x16/4msで設定してあります。メインMacをNY64-Dの1-16chに、サブMacを17-32chにアサインします。

繋がりましたー。

NY64-Dの中身ついでにちょっと見てみましょう。

BrooklynⅡですね。まーそりゃそうか。

では、TF-RACKの設定をしていきます。

まず、INPUTの設定からいきましょう。

チャンネルのゲイン部分をダブルクリックすると、INPUTのページが出てきます。1〜32chで選択できるのは、

・アナログインプット

・USB

・SLOT

以上3つです。

ここでポイント。各チャンネルで選べるチャンネル番号は、それぞれ固定ってことです。例えば1chであれば、アナログインプット1ch / USB1ch / SLOT1ch の3つからしか選べません。1chにアナログインプット2chとか3chとかをアサインすることが出来ないってことですね。

今回はSLOTにDanteのカードを装着しているので、1-16chをメイン、17-32chをサブとして扱うためにそれぞれのチャンネルのインプットを設定します。

1chずつアサインしても良いのですが、便利な機能が2つあるのでそれ使っても良いですね。

まずは一つ目。1-16ch / 17-32chをそれぞれまとめてアサインしちゃうってやつ。

これを押したら16ch分一気に変更出来ます。

そして二つ目。

InputListという機能です。

ここに入ると、PAさんがよく作ってる回線表みたいなのが出てきます。

これだと細かいアサインが一覧表で設定できます。

1〜16ch:スロット / メインMac

17〜32ch:スロット / サブMac

ST IN 1:ST1(RCA) / モニターミックス from PA

ST IN 2:USB

こんな感じでアサインしてみました。

あと、Output関係もここで設定出来るのでついでにやっておきます。

16ch分の回線をバラで出すにはAUXを使います。

INPUT → チャンネル → AUX → OUTPUT (OMNI OUT)

って感じで信号の流れを作る感じですね。

AUX1〜16をOMNI OUT1〜16にアサインします。

ここでチャンネルのカラーとアイコンも変えられます。使わないOutputは無地にしとけば分かりやすいですね。

AUX1〜8はモノラルとステレオリンクが選べますが、9〜20はステレオ固定っぽいですね。なので、モノラルアウトになるクリックとかは最初のチャンネルにアサインするのが良さそうです。

ここまで来れば、各チャンネルのフェーダーを上げて、AUXに送ってやったり送ってやらなかったりするシーンを作れば良いだけです。

1chのAUX送りの設定です。こんな感じでそれぞれ送ってやります。サブMacの1chにあたる17chは、1chと同じようにAUX1からまたそれぞれ送ってやる感じです。

そんなこんなで、6つのシーンを作りました。

ここで気づくのが、シーン番号です。シーンにも2バンクあって、A1〜99とB1〜99があります。今回はBを使ってみました。

ついでにTF-RACK本体フロントパネルにある、「USER DEFINED KEYS」にシーンのリコールが出来るようにアサインしておきます。

ホームの歯車マークからSETUPに入ります。

ちょうど6つボタンがあるので、A〜Fにそれぞれアサインしました。

これで、USER DEFINED KEYSのそれぞれのボタンを1回押すとリコール、長押しするとストアすることが出来るようになってます。

Foot Switchにもアサイン出来るので、次の検証のためにアサインしておきます。

設定完了です。

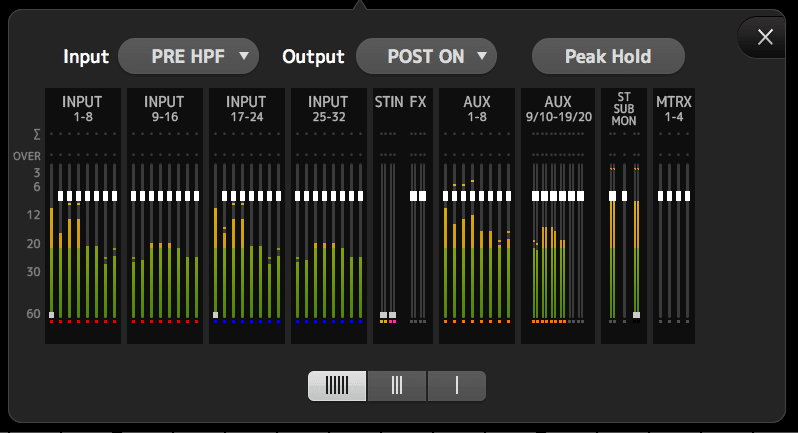

では再生してみましょう。

出ましたー。出来たー。

シーンを切り替えて問題無く動作していることが確認出来ました。

また、その際に気づいたことが二つ。

1:

ONのシーンからMUTEのシーンをリコールすると、音がふわっといなくなる。凄く短いフェードアウトみたいな感じになってくれます。

ちなみに、メインとサブのONの切替時は、クロスフェードみたいな感じにはならず、ぱすっと切替てくれます。

2:

最初ONとMUTEの切替を横着してDCAで設定してシーンをストアしてたんですが、それだとメインとサブの切替時に若干クロスフェースするみたいにふっと音が一瞬小さくなるみたいです。各チャンネルで設定した方が良さそうです。

ここで取り上げたこと以外にも、もっと出来ることがあります。

マニピュレーターとして使うには少し物足りないかなという点もいくつかあったのですが、この価格帯でこの機能が使える。また、UIもとてもユーザーに優しいデザインとなっていて、さすがYAMAHAといった感じを受けました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?