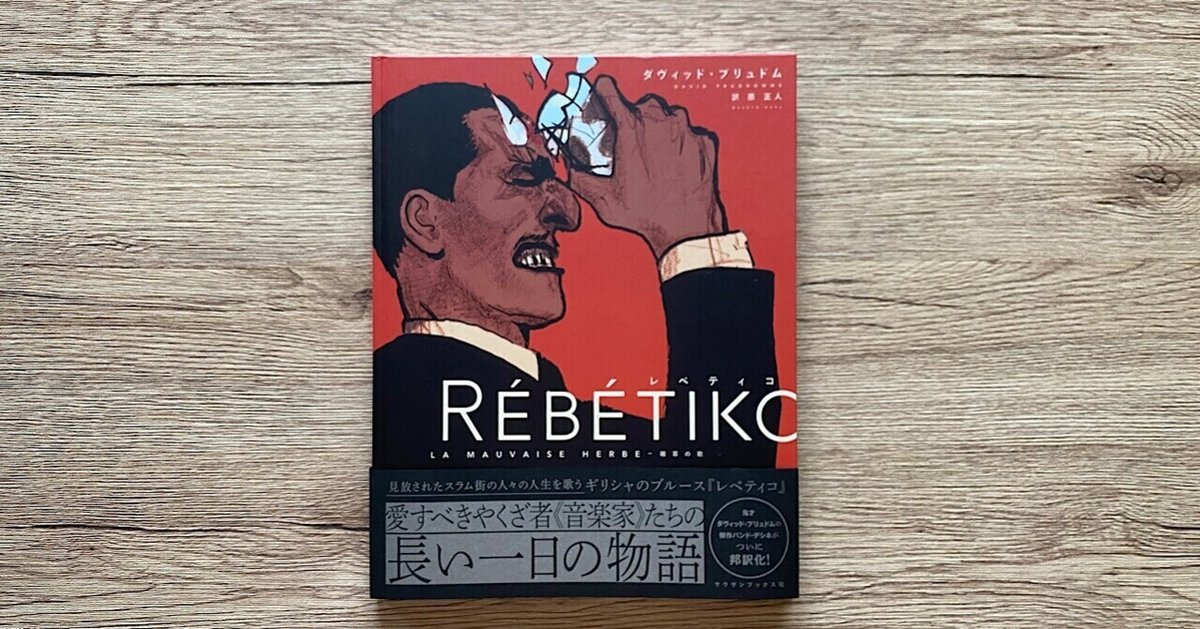

ダヴィッド・プリュドム『レベティコ―雑草の歌』―サウザンコミックス第1弾

サウザンコミックス第1弾として出版されたのは、ダヴィッド・プリュドム『レベティコ―雑草の歌』(原正人訳、サウザンブックス社、2020年)です。

本書は、2019年11月19日から2020年2月17日にかけて、翻訳出版のためのクラウドファンディングを行い、650人の方にご支援いただき、無事成立したのを受け、2020年の10月に一般発売されました。クラウドファンディングの様子はこちらからご覧いただけます。

原書はフランスのフュチュロポリス社から2009年に出版された、いわゆるバンド・デシネ(フランス語圏のマンガのこと)です。

作者のダヴィッド・プリュドムは1969年生まれのフランスのバンド・デシネ作家。本書以前に日本語に翻訳された彼の作品は、『JAPON』(飛鳥新社、2005年)という日仏のマンガ家が参加したアンソロジー収録の「おとぎの国」という短編だけで、単行本が出版されたのはこれが初めてです。2016年から2017年にかけて、「ルーヴルNo.9 〜漫画、9番目の芸術〜」という展覧会が行われましたが、そこに彼の作品『ルーヴル横断』(未邦訳)も展示されていたので、知ってるという人もいるかもしれません。いずれにせよ、本書『レベティコ―雑草の歌』は、ダヴィッド・プリュドムの初の日本語翻訳単行本です。

タイトル『レベティコ』とは、20世紀初頭のギリシャに誕生した大衆音楽のこと。ここではフランス語のタイトルに倣って「レベティコ」と訳していますが、ワールドミュージックの文脈では、「レベーティカ」とか「レンベーティカ」と呼ばれたりもします。20世紀初頭に生まれた、虐げられた貧しい庶民の音楽ということもあって、「ギリシャのブルース」と呼ばれたりもします。

音楽としてのレベティコはYouTubeやSpotifyなどでたくさん聴くことができます。参考までに以下は本書の主人公のひとりマルコスのモデルで、実在のミュージシャン、マルコス・ヴァムヴァカリスの「Otan Pino Toubekaki」という曲です。

ギリシャはトルコと文化的に関係が深いんだそうですが、1919年から1922年にかけてギリシャ・トルコ戦争という戦争があって、その結果、トルコに住んでいたギリシャ人がギリシャに強制送還されてしまい、多くの難民が発生しました。そのときの難民がトルコの音楽をギリシャに持ち帰ったのがレベティコの始まりだと言われています。

この作品はその「レベティコ」という音楽をめぐる物語です。物語の舞台は1936年のギリシャ。ナチス・ドイツがポーランドに侵攻して第二次世界大戦が始まるのが1939年ですから、まさに第二次世界大戦前夜。当時、ギリシャでは、メタクサス将軍というファシスト軍人がクーデターを企て、政権を乗っ取ったところでした。

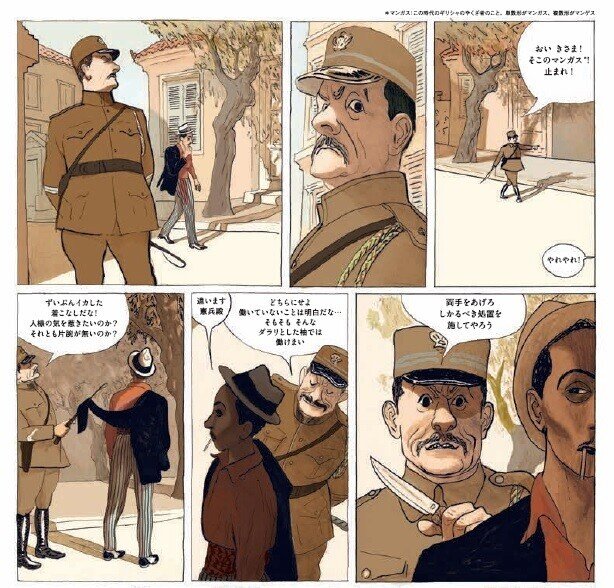

メタクサスの政権奪取後、ギリシャは右傾化していきます。レベティコを演奏するミュージシャンたちは、トルコ的な音楽を演奏し、ハシシという麻薬に溺れ、犯罪まがいのことを平気でする、やくざまがいの連中でしたから、当局の格好の弾圧の的でした。

物語はスタヴロスというレベティコのミュージシャンが家を出るところから始まります。1936年10月のその日、彼の仲間で地元の顔役でもあるマルコスというミュージシャンが半年にわたる服役を終え、刑務所から出所することになっていました。スタヴロスは、バティス、アルテミスといった仲間たちと一緒にマルコスを迎えに刑務所に向かいます。

警官たちとひと悶着あってから、無事マルコスと再会した仲間たちは、再会を祝してカフェやバーをはしごし、夜通し演奏して、どんちゃん騒ぎを繰り広げることになります。やがて、いろんな出来事があった一夜も終わり、朝がやってきます。

この作品はそのマルコスが出所した日の日中から翌日の朝までを描いたたった一日の物語で、最後にエピローグ的にそれから何十年も経ったある日のことが描かれます。

レベティコとはどんな音楽だったのか、どんな人たちがこの音楽を愛したのか、それを演奏するミュージシャンはどんな人たちだったのか、物語の中で描かれる1936年10月のその一夜が彼らにとってどんな一夜だったのか、本書はそれをめちゃくちゃかっこいい絵とテキストで描いた作品です。

サウザンコミックスの編集主幹で本書の翻訳者でもある原正人がYouTubeの「海外マンガチャンネル」で本書を紹介していますので、よかったらぜひそちらもご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?