なぜ、電車は駅で停まるのか?

タイトルから、どんな記事を期待されるでしょうか。

筆者は、新たな真理を炙り出そうなどとは、考えていません。

そもそも、この設問には、全く意味がありません。電車が駅で停まるのは当たり前のこと。質問の形にしたところで、どうしようもありません。

しかし、無意味に見えるものであっても、一度書かれてしまうと、不思議なことに人間は意味を求めようとします。

存在しないものは、考えようもありませんが、"少なくとも存在はしている概念"なら、思いをめぐらせる事ができるのです。

「なぜ電車は駅で止まるのか」という記事がこの世界に存在している以上、読む価値があるはずだ、と捉えることもできるのです。

逆に言うと、「存在しないもののことを、考えることはできない」のです。

ここで皆さん、「無」をイメージしてみてください。恐らく、難しいと思います。

人のいない街、中身のない箱、宇宙空間、これらを思っても、それは、「無」そのものではありません。人間は「無」を思考することができないのです。

反対に、存在してさえいれば、興味を示し、またその意味を問いだすのが、人間です。

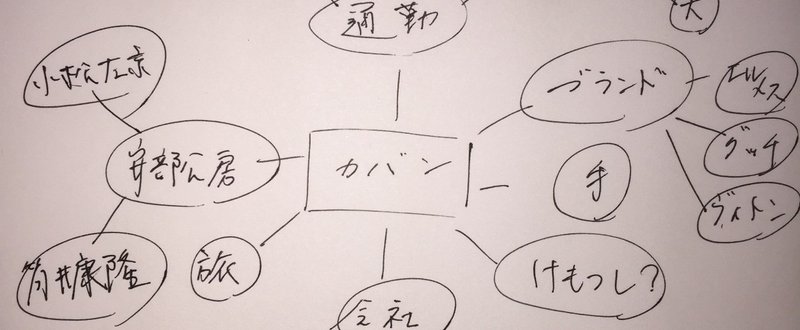

例えば「カバン」と書けば、波紋状にイメージが広がるでしょう。

(カバンを中心に、関連概念が次々と生じている様子です)

しかし、未知の語の場合、ほとんど想像は広がりません。せいぜい、似た音を持つ言葉を無理やり引っ張ってくるのが精一杯ではないでしょうか(筆者はユーグレナの語意が分からずに、半年以上悶々としていました)。

「音楽に意味はない」 にも書いたことですが、恐らく、言葉にも"絶対的な意味"などなく、受け手が思い思いに意味を与え、鑑賞するに過ぎません。作品は、その音、その言葉からイメージされるものを、各人が、その時々の心情と混ぜ合わせながら、自由に味わうだけです。

よって、様々な想像や考察を許す懐の広さを持つ作品は、(結果として)どの角度から見ても面白くなるように出来ているので、見たいように見ることができるわけです。当然、沢山のファンを獲得することになるでしょう。

noteを通じて頂戴したお金は【即売会の準備】【書籍・CDの購入】に使わせていただきます。