95レダイグとはなんなのか

※本稿は主観や個人の見解などに論拠を求めており、想像の域を出るものではありません。そのことをご理解いただいた上でお楽しみくださいませ。

はじめに

「レダイグとはトバモリー蒸溜所で作られるピーテッドタイプのモルトウイスキーのことである」

これはモルトウイスキーに少しでも興味のある方でしたら誰もが知っているルールである。ウィグタウンモルトウイスキー小学校の教科書、アイランズモルトのページにもしっかりと記載がある。

トバモリー=ノンピート レダイグ=ピーテッド

この方程式は一年生の授業で習うもので、それは全世界共通の認識だ。

しかし、もし仮にこのルールに当てはまらないボトルが見つかったとしたらそれはどのようなことが考えられるだろうか。

はじまり

すべての始まりは2020年。私が世界第2位に輝いたでおなじみの「BoW ブラインドテイスティングコンペティション」で出題された14番目のサンプルだった。

当時、私はそのサンプルを試して以下のようにコメントしている。

「ワックス、花、酸味のあるフルーツ、うまいー、フルーツしっかり、ワックス、粘度もしっかり、これクライヌじゃないの?黄色いフルーツ、アプリコット、白い花」

しかし正解はこちら

ナーズの95レダイグ、24年だったわけですね。

私はこの出題を受け「どこがレダイグやねん」と思った。「奴ら完全にハウススタイルと違う出題ぶっこんで来やがった」と思った。なぜなら、レダイグはもっとダーティなピート感が特徴だから。「こんなの私の知ってるレダイグじゃない!」と思った。

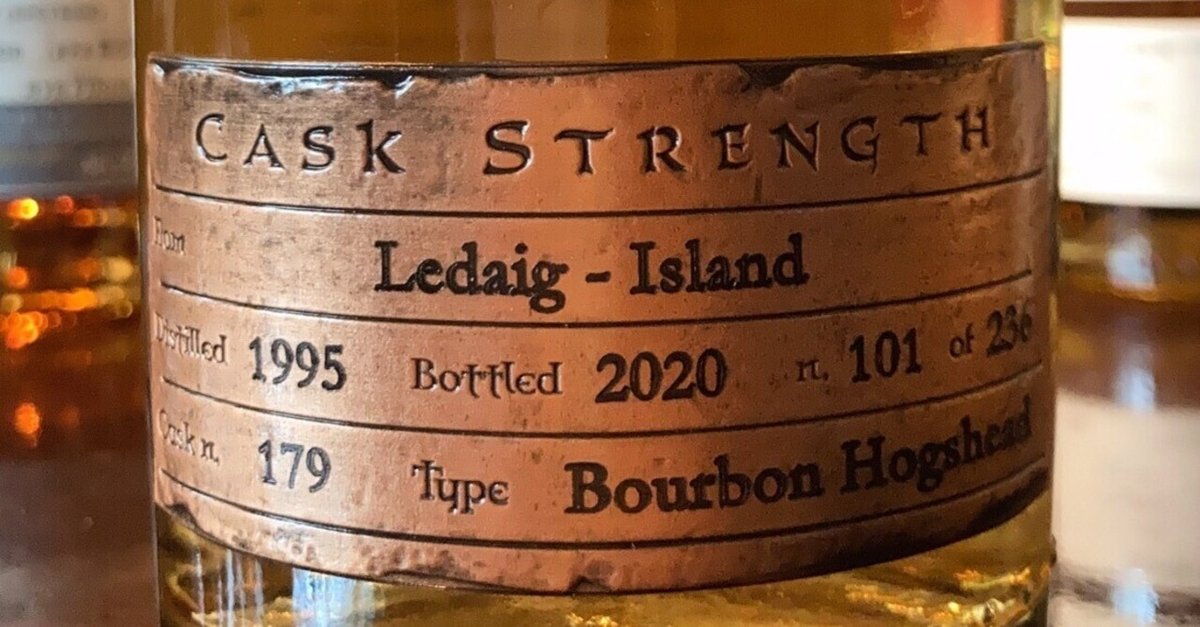

そんな折、このボトルを試す機会があった。

やはり95のレダイグで、オイルや潮こそあれダーティなピートはなく、黄色いフルーツも感じられる美味しいボトルだった。私は「なんかしらんがこんなレダイグもあるのね」くらいに思って、それでもそんなに強く注目していたわけではなかった。

しかし先日。

日本のウイスキーミュウがリリースした95レダイグによって、このビンテージのレダイグが一気に注目の的となる。

仮面ライダーのラベルでリリースされたこちらのボトル。

当初は、イメージするレダイグのような力強いピートの味わいが感じられるボトルとしてアナウンスされたボトルだ。

当初のプレスリリースを引用しよう。

もう1本は、「レダイグ1995」。スコットランド・マル島にあるトバモリー蒸留所で蒸留されたシングルモルト・ウイスキーです。長い歴史と共に受け継がれてきた熟練の技と経験から培われた、ピーティな香りと味わいが特徴です。スモーキーなこの1本には、頑なまでの正義感、力と技で敵に立ち向かう仮面ライダー1号の力感あふれるポーズをラベルにしています。

しかし、このプレスリリースから2週間後。抽選販売当日になって、販売元であるウイスキーミュウのサイト上に「訂正とお詫び」として、以下のような文章が掲載された。

「1号ライダーラベル/レダイグ1995」のご紹介につきまして、商品紹介の内容を訂正いたします。

本商品は、レダイグとしては珍しい、ノンピート麦芽を使用したウイスキーです。商品紹介の一部に、ピーティーさを強調した表現がありましたことを訂正し、修正いたします。

ご迷惑をおかけいたしましたこと、お詫び申し上げます。

そこには明確に「ノンピート麦芽を使用したレダイグ」というもの存在を認める文章が掲載されていた。どういうことだ。レダイグ=ピーテッド、トバモリー=ノンピートだろう。ウイスキー小学校の一年生で習ったぞ。ノンピートのレダイグって、それ、トバモリーやんけ。なんでレダイグ名義で出すねん。

私は大いに混乱しながらも、その「ノンピートのレダイグ」というワードにピンときていた。そう。あのナーズも。ハウスオブマッカラムもどちらも95レダイグで、しかもピートはほとんど感じられないようなものだったではないか。そこへ飛び込んできた仮面ライダーも95のレダイグ。そしてそれはノンピートのレダイグであるという。ならば。過去に私が試したボトルも、もしかしてノンピートだったのかもしれない。いや、あるいは。95のレダイグはノンピートなのかもしれない。

私はこの仮説に基づき、調査を開始した。

特定の蒸溜所の特定のビンテージに興味を持った場合。まずするべきは、その蒸溜所の歴史を当たることだ。

幸い手元には、以前取り組んでいたDHC(Distillery History Chart)project によって完成していた、各蒸溜所の年表があった。

以下、トバモリー蒸溜所の歴史をDHCと共に見ていこうと思う。

トバモリー蒸溜所の歴史

創業は1798年。地元の商人であったジョン・シンクレア氏によって建てられたのが始まりとされる。

大切なのは、当時は蒸溜所の名前を「レダイグ蒸溜所」と名乗っていたということですね。今でこそ蒸溜所名は「トバモリー」、そこで造られるブランドの名前が「レダイグ」という認識ですが、当初はレダイグこそが蒸溜所名だったということですね。

それからしばらく。

他の多くの蒸溜所と同じく、閉鎖や再開、度重なるオーナーの変遷などを経て、1979年、カークリーヴィントン不動産会社が新しいオーナーとなり、この際に蒸溜所の名前を「トバモリー」と改めた。つまり、現在の「トバモリー蒸溜所」の名前が使われるようになったのは1979年以降のことであり、それ以前のリリースは全て「レダイグ」名義でのリリースであったということである。

同社がオーナーを務めた1979年〜1992年にも、少なからずウイスキーの製造は行われていた様子だが、彼らは貯蔵庫の一部を改装してアパートにしたり、チーズメーカーに貸し出してチェダーチーズの保管庫にしたりして、製造業よりも本職である不動産業に精を出していた様子である。

1993年にバーン・スチュアート社が蒸溜所を買収し、以降本格的なウイスキー製造が再開される。

以上の歴史からも分かる通り、1992年以前のトバモリー蒸溜所からのリリースはボトラーズを含めて全て「レダイグ」名義であり、「トバモリー」名義のリリースが現れ始めるのは93年以降、本格的に使用され始めるのは94年以降のことである。

では、トバモリー=ノンピート、レダイグ=ピーテッドの方程式が使用され始めたのはいつからだったのか?

1996年、ピーテッドレダイグ製造開始

イギリスの酒販店「The Wisky Shop」がトバモリー蒸溜所の歴史について記述した記事の一部を引用する。

In the past, Tobermory had distilled both unpeated and peated spirit at varying times, so it was decided in 1996 to split annual production approximately 50:50 between the two, with the peated spirit (using malt at 35-40ppm) being named Ledaig.

これによると、トバモリーはピーテッドとアンピーテッド両方の原酒を造っていたが、96年にそれぞれの生産を50:50にすることを決め、ピーテッドの方をレダイグと名付けた、とある。

また他のブログでは、この時期からポートエレン産のピーテッド麦芽の使用(35~40ppm)を始め、それ以前は16~18ppm程度のピーテッド麦芽を使用していた、との記載も確認された。

現在へと連なる新生レダイグの初の定番ボトルとなる「レダイグ 10年」がローンチされたのが2007年であることからも、96年に現在と同じスタイルでのピーテッドウイスキーの仕込みがスタートしたと考えるのに、矛盾は生まれないだろう。

それではその狭間。

93年〜95年の「トバモリー/レダイグ」とは一体どういったものだったのだろうか?

93年〜95年のトバモリー/レダイグ

以下、whiskybaseのレビューを参照し、特にピートレベルという点に注目して、93~95年のトバモリー/レダイグの香味を確認する。

※言うまでもないことだが、whiskybaseは誰でも簡単にレビューを投稿できるプラットフォームなので、あくまで参考程度に見ていくことにする。

「looking for some smoke or peat, there is almost none」

「This is a very odd Ledaig. I have the feeling that I’m drinking an unpeated Tobermory actually. 」

「Compared to the later Ledaig, this one is definately different, no peat or hints of smoke at all.」

「I don't know whether the base spirit was already hardly peated, or that the winecask killed the peatiness, but this is certainly not a Ledaig as you would expect.」

「Regarding the peat level more Tobermory style than Ledaig.」

「Very good malt but certainly not what you expect under a Ledaig.」

「A Ledaig? Not seriously. No cowshed, no smoke, but supple in the nose and mouth and with a successful finish. 」

「Ledaig? If there's peat in there it disappeared sometime ago. This seems like a mislabelled Tobermory cask to me,」

「it’s likely a tobermory, as there is no peat to speak of.」

「that is far from the heavily-peated Ledaig style of the last decades」

「Exciting, because so pure and untypical for Ledaig.」

「Definitely a Tobermory and not a Ledaig, which is kind of false advertising in a way. No peat at all.」

これらのレビューを見ると、93~95年の「レダイグ」名義のボトルには、ピートスモークに代表される「レダイグらしさ」が無いボトルが多いように見受けられる。

また逆に同時期の「トバモリー」名義のボトルに「スモーキー」と評しているレビューもあり、この時期の「トバモリー/レダイグ」の造り分けが、ピートレベルによるものではなかったことが想像できる。

(まぁ、ノンピートで仕込んでいても、ピーテッドと同じ設備で製造していたらピートスモークが移ることはあり得るので、「トバモリー」名義のボトルに「スモーク」を感じることは考えられないことでは無いが)

96年から、ピートレベルによる明確な造り分けを開始した「トバモリー/レダイグ」。

では93~95年の狭間の時期に存在する「トバモリー/レダイグ」を分かつものは一体なんなのだろうか?

その疑問を解消するヒントとなる、3本のボトルをもってとある仮説を打ち立てていこうと思う。

カットポイントや発酵時間の違い

このボトルも、他のこの時期の「レダイグ」名義のボトルと同じくピートの無い(或いは薄い)レダイグである。

彼らはこのボトルを「'Unpeated' Ledaig」と明記した上で、考えられる理由を述べている。

トンプソンブラザーズのオフィシャルホームページ上のボトル紹介ページに記載されているコメントを引用しよう。

We think the production process (mainly cut points & fermentation times) were those of Ledaig but the malt was unpeated

彼らは、蒸溜液のカットポイントや発酵にかける時間などによって「トバモリー/レダイグ」の造り分けが行われていた可能性を示唆している。

アンピーテッドモルトを使用しながらも、カットポイントや発酵時間はレダイグのものだったから「レダイグ」というわけだ。

このようにカットポイントなどでブランド名を分けるやり方はブルイックラディやロッホローモンドが行なっていることで有名だが、例えばラディがこのやり方を始めたのは2000年代に入ってから。

ピートの有無という大きな違いでさえ明確に分けていなかった当時のバーン・スチュワートが、発酵時間やカットポイントによってブランド名を変えていたというのはちょっと考えにくい。やっていたかもしれないが。それよりも私は、残す2本と合わせて、これら3本のボトルに共通して示されている要因の方が強い気がする。

つまり「レダイグカスク」のレダイグだ。

レダイグの樽で熟成されたノンピート原酒

さらに2本のボトルをサンプルとして挙げる。

ブティッキーからリリースされたこのレダイグは、ラベルにしっかりと「Un-Peated」の表記が記載されている。

ビンテージ表記はないが、23年熟成でリリースが2019年というところから、単純計算で96年ビンテージ。ウイスキーの年数表記は丸年数で数えるため、95年ビンテージということも大いに考えられる。

そして、アンピーテッドながら「レダイグ」表記である理由をこのように説明している。

同社の酒販店「Master of Malt」の商品紹介ページを引用しよう。

Interestingly, this is an unpeated whisky that was matured in ex-Ledaig casks, and was bottled at 23 years old.

ここでは「アンピーテッドだけど、レダイグの樽で熟成したからレダイグだよ!」ということが書かれている。

続けてもう一本のサンプルも見てみよう。

やはり95年ビンテージのこちらのボトルも「アンピーテッド」であるとされている。明確にラベルに表記があるわけではないが、商品説明文にはしっかりと「アンピーテッド」である旨が記載されている。同じく「Master of Malt」の商品ページを見てみよう。

While Ledaig is the name for the distillery's peated spirit, this was actually distilled unpeated, but was then filled into a bourbon hogshead which previously held heavily peated Ledaig!

こちらでもやはり「以前に「レダイグ」の熟成に使用した樽に寝かせていたから、アンピーテッドだけど「レダイグ」表記だよ!」という旨の記載がされている。

「レダイグの樽で寝かせたからレダイグ」

この理屈は非常にわかりやすくて良い。しかし、いま一度、蒸溜所の歴史を振り返ってみてほしい。

トバモリー蒸溜所で現在と同じようなスタイルの「ヘビーピーテッドレダイグ」の製造が開始されたのは1996年からのはずである。これらの樽のビンテージはそれ以前の95年であり、ヘビーピーテッドレダイグの製造に使われていた樽であるとは考えにくい。

ならば、これらの原酒が詰められていた「レダイグカスク」とは一体なんなのか。

その答えがトバモリー蒸溜所の歴史にある。

そう、トバモリー蒸溜所が現代の名前に変わったのは1979年。

それ以前、この蒸溜所はレダイグ蒸溜所と呼ばれていた。

つまり、ここでいう「レダイグカスク」とは、「旧レダイグ蒸溜所のカスク」であると考えることができるのだ。

旧レダイグ蒸溜所のカスク

ここでいま一度蒸溜所の歴史を振り返ってみたい。

蒸溜所の名前を「トバモリー」に改めたのは不動産会社のカークリーヴィントン社である。

彼らは1979年から1992年までの間、蒸溜所を所有していたが、その間ウイスキーの製造はほとんど行われず、むしろ建物の一部を外部に貸し出すなどしてリース料を取っていた。

となると、旧レダイグ蒸溜所のカスクというのは、彼らが所有するさらにもう一つ前のオーナー、ドメク社時代の樽であるということができる。

ドメク社は「旧レダイグ蒸溜所」を1972年にDCLから買収。当時蒸溜所は閉鎖している最中であり、前のオーナーであるDCLも1929年を最後に製造をやめていた。つまりドメク社は、その前40年以上にわたって閉鎖状態にあったレダイグ蒸溜所のスチルに再び火を灯したのである。

しかし同社が立ち上げた「レダイグ蒸溜所株式会社」も3年後の1975年には倒産。

レダイグ名義のウイスキーは、このわずか3年強の間にしか造られなかったことになる。

このことから、バーン・スチュワート社が蒸溜所を買収し、本格的なウイスキー製造に乗り出す1993年以前、向こう60年以上にわたって、この「旧レダイグ蒸溜所」では、まともにウイスキー製造が行われていなかったことになる。

ならば、2019~2022年ごろにリリースされた「レダイグ樽で熟成されたアンピーテッドのレダイグ」というボトルが示す「レダイグ樽」とは、ドメク社時代にわずかながら製造されたレダイグの、空き樽のことを指すと言えるのではないか。

1972~1975ビンテージ、1994~1995にリリースされたレダイグ

一つの樽が複数回使い回される場合、一つのウイスキーの熟成を終えた樽は必要なメンテナンスを経て、次回の原酒を詰めることとなる。

ドメク時代に樽詰めがされ、バーン・スチュワート時代になってからボトリングされたオフィシャルボトルはいくつかある。

「旧レダイグ蒸溜所の樽」で熟成された原酒を「レダイグ」という表記でリリースするのであれば、この辺りのボトルに使用されていた樽が、今回の「アンピーテッド レダイグ」に使用されていた可能性は多分にある。

旧レダイグ蒸溜所はブレンデッドウイスキーのための原酒も製造していたので、必ずしもシングルモルトに使用された樽だけが今回の「アンピーテッド レダイグ」の熟成に使用されていた樽の対象になるわけではないが、不動産時代にほとんど製造が行われなかったことを考えると、93年〜95年に樽詰めされた「レダイグカスクのレダイグ」に使用されていた樽は、ドメク社時代の旧レダイグ蒸溜所で製造されていたレダイグの空き樽のことを指すと考えて間違いないだろう。

バーン・スチュワート社による改修

バーン・スチュワート社は、93年に蒸溜所を買収して以来、設備の交換など大規模な改修を数年にわたって行なってきた。以下、当時の様子が語られた「Whisky Magazine」のインタビュー記事を引用する。

バーン・スチュワートが1993年に蒸溜所を買収したとき、イアン・マクミランのチームは、相互に一貫性がなく多様な一群のカスクを発見した。その多くは標準以下のものだった。マクミランの見方でさらに深刻なことは、ウイスキーそれ自体が悪いということだった。

「人々はトバモリーが何かを知りませんでした」と彼は言う。「前の所有者は西海岸の島でスペイサイド・ウイスキーをつくろうとしていたのです。それは西ハイランドのものとしては非常にライト過ぎました。そして、ヴァッテッドモルト用として売られましたが、トバモリー自体はそれほど使われませんでした。私は、ウイスキーをもっとこの地に適したものに変えるだけでなく、シングルモルト向きのウイスキーに変えようとしました」

バーン・スチュワートは買収以来ずっと必要に応じて投資を続けてきた。しかし、蒸溜所で行われたことは桁違いのものである。マッシュタンは完全に入れ替えられたに等しい。

備品のほとんどは1970年代初頭のものだが、1993年以降、会社は必要に応じて部分的に取り替えた。

この記事で注目すべきは「以前のレダイグの酒質はスペイサイドモルトのようにライトだった」ということと「93年以降は明確に酒質を変えてきた」ということ、そして「バーン・スチュワートによる改修は段階的に行われた」ということだ。

残念ながら、その改修がどのようなタイムラインで行われたのかを示す資料は見つからなかった。しかし、その作業が段階的に行われたというのであれば、そこには「その瞬間にしか生まれ得なかった特異なキャラクターを持った原酒」が存在したはずだ。そして、そんなミステリアスな時代は「トバモリー/レダイグ」の造り分けを明確にした96年を最後に終わりを迎える。

つまり、93年から95年の3年間は、トバモリー蒸溜所にとって全くの異質な時期であったといえるのである。

95レダイグとはなんだったのか

以上のことから95レダイグとは「トバモリー蒸溜所の混乱期に造られ、それ故に他のビンテージでは現出し得ない個性を持つボトル」ということができる。すべてがノンピートであるとは思わないが、明確に造り分けがされていたわけではなく、ピーテッド/ノンピートが入り混じった状態だったのだろう。また使用される樽も「旧レダイグ蒸溜所の樽」が少なからず使用されていたことは想像に難くない。

同じように93や94もまた特異である。

しかし、現在「ノンピートのレダイグ」を公言しているボトルはどれも95からのリリースであり、これを「旧レダイグ蒸溜所のカスクのため」と考えると、95はより特別なビンテージといえる気がする。

ちなみに「旧レダイグカスク」を使用しているということは、つまり「リフィルカスク」を使用しているということになるが、参考までにwhiskybaseに上がっている93~95年のレダイグ表記のボトルをすべて確認したところ、リフィル表記をしているボトルは複数見つかったが、ファーストフィル表記をしているボトルは一本たりとも見つからなかった。

バーン・スチュワート社がどこから樽を購入しているかは定かではないが、93~95年の間に樽詰めされた、リフィルカスク表記のボトルは「旧レダイグ蒸溜所のカスク」を使用している可能性は高いのではないか。

また、93~95ビンテージの「レダイグ」名義のボトルは、ボトラーズからは多数リリースがあるが、オフィシャルからは一本も無い。オフィシャルから「レダイグ」名義のボトルが出るのは96年ビンテージからで、このことから、バーン・スチュワートが、製造の方向性を決定した96年以前の樽を大量にボトラーズへ放出していたことも分かる。

そして、このような特異な期間が生まれてしまった要因として最も大きなものは、1979年から1992年までの間、蒸溜所を所有していたカークリーヴィントン不動産会社の存在だろう。そもそもウイスキー製造を主目的としていなかったであろう彼らに樽の管理などができるわけもなく、結果様々なタイプの原酒の詰まった樽が雑然としてしまった。さらには、蒸溜所名を長く続いた美しい名前から、土地の名前へと変更してしまった。樽の管理は杜撰だわ、蒸溜所名を変えて混乱を招くわ、ほんとにこいつらなにやってんだという感じである。

おわりに

「ノンピートのレダイグ」というアイデンティティの崩壊極まりない悪魔の子どもは、いかにして誕生し得たのか。

本項ではそれを蒸溜所の歴史とたくさんの個人的見解、そしてたっぷりの想像力と、ウイスキーに対する愛を用いて考察してみた。

海外のウイスキーマニアどもの運営するサイト「The Dramble」が、今回取り扱ったチャプター7の95レダイグのレビューでいいことを言っていたので引用したい。

下記引用文は、原文を私がめちゃめちゃ意訳したものなので、ご興味のある方は原文を読んでください。

ウイスキーの多彩さは本当にすごい。

同じ日に蒸溜されて、隣同士の樽で寝かせても、10年経てば全く違う味わいになっちまう。

美味しいウイスキーを探すのもいいけど、私はいつもウイスキーにちょっとした驚きを求める。

初めの頃は、結構たくさん「やべー!」って瞬間に出会ったもんだ。感じたことのないアロマやフレーバーが、とんでもない質感とともに押し寄せてきて、その瞬間が自分の歴史から切り離せなくなっちまう。こうした瞬間は、F5キーを連打して限定リリースをゲットして、その未開封のボトルをインスタにあげた”その時”よりもはるかに大事なものだ。

後になってくると、たくさんの「やべー!」が、知識と経験によるうなずきに取って代わられることはよくある。たくさんのグレンなんちゃらも、確かに美味しいんだけど、それはあなたの卓越した指標に届くことはない。

長く広く探せば探すほど、同じ感動に出会うためにはもっとたくさんの時間が必要になる。慣れと熟練は驚嘆の敵だ。

2020年だけで3,000本以上のボトルがリリースされている。その多くはごくありふれたリリースと感じるかもしれない。しかし、それはボトルの中身の問題だけではなく、あなた自身の問題かもしれない。あなたがウイスキーの旅のどこにいるのかによって、そのボトルは「やべー!」にも「えー」にもなる。

そうした感動的な体験は、なにも石に刻まれたものではない。むしろ、その体験の「それから」が大切なんだ。初めて30年オーバーのウイスキーを飲んだ時は素晴らしいものだと感じたとしても、その感覚は「それから」の経験によってどんどん変わっていく。そうした感覚を振り返ることが大切なんだ。そうした感覚を振り返る時、それは単なる液体ではなく、時間や場所、人々との思い出とともにある。そして、その時に「えー」だったものが、未来では「やべー!」になることだってあるのだ。

今回の考察のきっかけとなったウイスキーナーズの95レダイグは、私にとても感動を与えてくれた。それは、その液体の美味しさはもとより、ウイスキーという文化が育んできた歴史によって与えられたものだ。

冒頭でも述べたように、このボトルは完全ブラインドで出題されたものだ。

もしこれが「レダイグだよ」と言って出されていたら、私のコメントはもっと違ったものになっただろう。一言くらいは「ピート」という単語を使ったかもしれない。たまたまブラインドで出会い「こんなレダイグがあっていいのか?」という驚きがあったからこそ、今回ほどの関心や感動につながったと言って良い。

いうまでもなく、ウイスキーを味わうということはその歴史や文化を味わうことだ。

その豊かなアロマやフレーバーを味わうとき、その歴史や文化の豊かさも同時に味わうことになり、その深さには本当に驚かされる。

こうした体験を得ることできるのは、ウイスキーを楽しむ上で、最も素晴らしいことの一つだ。もしあなたがまだウイスキーを飲む経験をしたことがないのだとしたら、一度試してみるといい。もしかしたら、そこに「やべー!」出会いが待っているかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?