髪の毛のメタファー

どうもこんにちは。taka3です。

本日は、髪の毛のメタファーをテーマに紹介します。

以前、自分らしく生きるをテーマにしたときに、髪が自分史のメタファーとして使えるかもという気づきを得たというところから、髪の毛ってそもそもどんなものなのかというところに思考が広がって、今回のテーマになった感じです。

まず、髪の毛のメタファーを概説して、それからいくつか事例で論を補強しつつ、自分の歴史と髪の毛との繋がりを紹介しようと思います。

髪の毛は生命力の象徴

毛髪は抜いたり切ったりしても生えてくるからですね、簡単に言うと。

「髪」は抜いてもすぐ生えてくることから再生力の象徴で霊力が宿るという考えもあり、髪が長く伸びやすい女性は霊力を宿しやすいと考えられ、「巫女」や「魔女」など女性に対する神秘性を生み出してきました。

「髪は女の命」というのは昨今のジェンダー規範的にかなり危うい表現な気がしますけど、生命を産み出す役割であるということと結びつきがありそうで納得感があります。

そもそも髪は人類特有のもの。ケラチンというたんぱく質で構成され、その組織は非常に強固で、数百年~数千年、土の中でもなかなか分解されず形を保つと言われています。エジプトのミイラも人骨と一緒に髪が残っているものも多く存在しています。

全身が体毛で覆われた他の動物と違い頭頂部にだけ毛髪があることから、古来からその人の思考や想いが髪に残ると考えられ、世界中で髪をその人の分身としてとらえ、「遺髪」を大切に保管する風習が残っています。

これも「なるほど!」と思わず感心してしまいました。

貝塚みたいな感じで、髪の毛も分解されにくいようで、生命力を連想しても無理ないなあと思いますし、形見として残すものにあえて「髪の毛」を選ぶというのも興味深いですね。

※ 持病、脱毛症、AGA、遺伝などで髪の毛が薄い方もいらっしゃって、じゃあそんな方にとって髪の毛はなんなんだ?みたいな話が今回深く掘り下げられなかったことを先に申し上げておきます。

髪の毛のあれこれ

髪の毛には生命力があり、その人の思想が反映される、というのがここまでの論旨です。次に歴史的な事例をみてみようと思います。

大きく分けて、「美や権力」「欲望や自由の抑圧」「個性を出す」がテーマかなと思っています。(2)の記事から結構パクっています

美や権力を表す

■ 平安時代の貴族女性

平安時代の裕福な女性ってそれは流石に邪魔やろ!って思うくらい髪を伸ばしているイメージがありますよね?どうやら長く艶やかな黒髪が、当時の美人の条件だったようです。

(2)から拝借しました

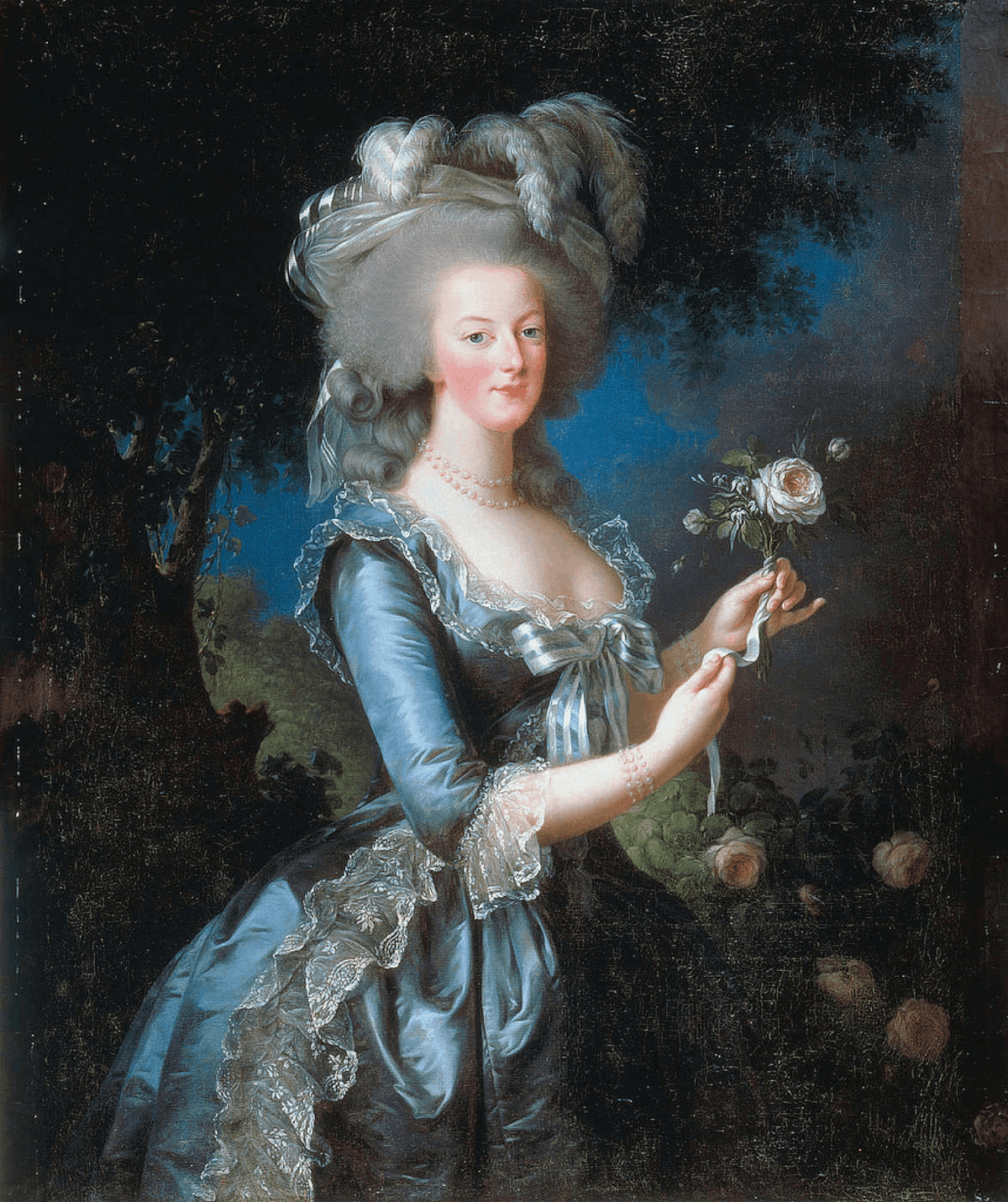

■ マリーアントワネット

かつてフランスでは、髪をファッションとしてだけではなく、お金持ちの特権や権威を意味するものとしていました。バッハやマリーアントワネットに代表されるように、ボリュームのある髪型によって権威や地位を現すために、髪を派手に飾ったり、地毛を短くしたりしてカツラを被り、髪型を工夫していたそうです。

マリーアントワネットに限らず、当時はこんな肖像画が複数残っています。感覚としてはブランドものを着飾るのと同じくらいのノリで、髪型で自分を強く見せよう的なことをしてたんですかね

欲望や自由の抑圧

■ 辮髪

辮髪(べんぱつ)とは頭部を1部残して髪を伸ばし、三つ編みにするものです。

満州民族が作った清王朝が漢民族など他民族を支配する手段として、辮髪を強制しました。辮髪をやめると処罰されるらしく、満州民族による権威の象徴であり、反抗心(≒欲望)を無効化する役割があったと推察されます。

個人的にはあまり好みではないので、この時代に生まれなくてよかった〜なんて思います笑(と書きつつ、日本のマゲもそういうふうに思われているんかなあなんて思っちゃいました。)

■ お坊さん

髪の毛がない典型例ですね。なんでツルツルにしてしまうのでしょう?

僧侶にとって髪は煩悩の象徴とされています。仏教では、髪はどんなに剃っても生えてくるため、いつもきれいに整えることで煩悩と自分自身を切り離すことを試みるという考え方があります。そして髪を剃るという行為には、煩悩にまみれた自分が、首を落として清潔な自分に生まれ変わるという意味もあり、首の変わりに髪を落とすというのが剃髪です。

このように髪は、俗世や煩悩と己自身を結びつける象徴のような意味をもちます。そのため僧侶は、現世のあらゆる欲望を捨て、悟りへ少しでも近づくため、主に出家の際に剃髪を行うのです。

なるほど。

髪の毛は生命力の象徴と述べましたが、「生殖能力」「欲望」「性欲」と言い換えることもできますよね。

煩悩から解放されたいお坊さんにとって欲望というのは修行の邪魔になるんで、髪の毛を切ることで象徴的に去勢する、というのが剃髪(=頭をツルツルにする)の意味なんですかね。

ちなみに、野球部や剣道部は坊主にする習慣がありますが、近しいものを感じますね。

■ 就活生

一昔前と比べれば、だいぶ緩くなりましたが、とはいえ就活になると急にみんな髪色を黒くして髪型を整え出します。

これもある種の統制というか、福利厚生とか楽したいとかそういう余計なことは考えるなよ、っていう含みを彷彿とさせますし、ロン毛や金髪はだらしない、舐めているということで迎合されなかったんでしょうね。

「あなたはどんな人ですか」って聞いてくるくせに、髪型や服装が指定されているのは時代錯誤感が辛いけど否めないですね。

ちなみに、出典がないブログで、どこから引用しているのか、自分の意見なのかわからないので引用を避けたのですが、非常にわかりやすく明快な内容が書かれているので一読されると理解が深まると思います。

https://kiyosige.at.webry.info/200610/article_1.html

個性を出す

これはまあその辺の大学生やアーティスト、芸術家を見ればわかりやすいので詳細は省きます。

(ちなみに私は捻くれているので、大学デビューで茶髪にするのは逆に陳腐で没個性的だなーと思ってます)

流行りの髪型を意識していれば流行に敏感なんだろうし、ボサボサな人は容姿に興味ないんだろうし、髪型も短いか長いか、ドレッドヘアーや奇抜な髪型か、変な色を入れるか、遺髪の話と同じように、その人の思想が色濃く反映されていますよね。

髪の毛のことを調べていて興味深い記事があったので紹介します。

社会が求める「女性性」へのカウンターとして、あえて坊主にする女性の記事が興味深くて、まさに個性、思想が色濃く反映されているなあと思います。

以上、髪の毛が表すメタファーについて紹介しました。

まとめると、

・髪の毛には生命力があり、その人の思想が反映される

・大きく分けて、「美や権力の象徴」「欲望や自由の抑圧」「個性」が象徴的に表現されている

ということになります。

次回は「髪型でわかる これまでtaka3」というテーマでnoteを書きます。

参考web記事

1)私たちが忘れていた女心。「髪は女の命」の歴史(HANA ORGANIC)

2)女性の願掛けや僧侶の剃髪の理由など、髪がもつさまざまな意味や文化・歴史について(薄毛・抜け毛研究所)

3)美人の条件が2m強のロン毛!? 平安時代の姫君のヘアケア事情をリサーチ(.アンドコスメ)

4)個人ブログ(お名前などが特定できず)

5)反抗心と創造性──バズカットは時代の鏡だ!(VOGUE)

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?