全オリジナル・アルバム Fromワーストtoベスト (第20回) マーヴィン・ゲイ その2 10〜1位

どうも。

では、今日も引き続いていきましょう。

全オリジナル・アルバム、Fromワーストtoベストのマーヴィン・ゲイ。今回はいよいよトップ10の発表です。

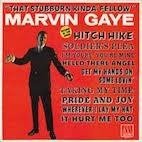

10.That Stubborn Kinda Fellow(1963)

第10位は「That Stubborn Kinda Fellow」。これがマーヴィンのソウル・シンガーとしてのデビュー・アルバムですね。

このアルバム、スタンダードでのかなり抑えめの時のヴォーカルと違って、マーヴィンの高音域を可能な域まで上げた、かなりシャウター・スタイルのアルバムでもあります。最初のヒット曲になった「A Stubborn Kinda Fellow」なんて、声がひっくり返ってしまうくらいに、頑張りすぎなくらいに歌い上げちゃってますからね。そこに加えて、「Pride And Joy」「Hitch Hike」と、初期の代表曲が並んでいることでもマーヴィンのファンなら「原点」として抑えておきたい1枚です。やっぱりハイトーンを出せる限界まで踏ん張って出して、そのセクシーさで聞かせるところにこそ、彼のヴォーカルの真骨頂があると思いますからね。

9.You're All I Need(With tammy Terrell)(1968 US#60)

9位は「You're All I Need」。1968年、名パートナー、タミー・テレルとのデュエット・アルバムの第2弾です。この前作は大好評で3曲の全米トップ20ヒットも出たほどだったんですが、その矢先、1967年10月、タミーがマーヴィンとのジョイント・コンサートの時にステージで倒れ、そのまま脳腫瘍の診断を受けてしまいます。このアルバムは、前作の好評に答えて出されたものではありましたが、実際には前作のレコーディングに入りきれなかった曲を収めたものでした。

ただ、そうしたあり合わせの曲で構成された割に各曲のクオリティが高く、とりわけ前作で2人との抜群の相性を示したアシュフォード&シンプソンの楽曲がここからも「Aint Nothing Like The Real Thing」「You're All I need To Get By」の2曲の全米トップ10を生んでしまったあたりは、やはり、もう運命的なケミストリーしかなかったんでしょうね、これ。

8.Midnight Love(1982 US#7)

8位は生前最後のヒット作、「Midnight Love」。僕はこのアルバムのみリアルタイム体験してて、とにかく「Sexual Healing」のシングルがアメリカではやたらと枚数売りあげるヒット、確かミリオンに届いたかと思われますが、それくらい話題になっていました。

このアルバムは、リズムマシンの名器、ローランドのTR-808を始めて使ったポップ・アルバムとの言われ方もしてますが、R&Bのサウンドの簡略化、本格的な電子化は確かにこの辺りから始まったような気もします。プリンスの「1999」とほぼ時期同じですけどね。ただ、プリンスがもっとロック、ニュー・ウェイヴよりのエレクトロ・ファンク化だったところ、マーヴィンの場合は「Sexual〜」に代表されるレゲエやワールド・ミュージックにより接近し、より第三世界の方に目が向いた感じもしましたが、折しもワールド・ミュージックのブームもすぐそこまで来ていた頃。マーヴィンの時代の先読み感覚、やはり絶妙だったんだなと改めて聞いても思いますね。それだけに、この2年後のまさかの惨劇が本当に信じられません。遺作の感触も良く、まだまだ新しい地平、築けた気がするのに。

7.Here My Dear(1978 US#26)

そして7位は「here, My Dear」。当時の邦題で「離婚伝説」。マーヴィン史のみならず、ポップ・ミュージック全体の歴史で見ても、前代未聞の問題作です。何せ、アルバム1枚のテーマが自分自身の離婚闘争についての実話であり、さらにその相手が、モータウン社長ベリー・ゴーディJrの姉アナというのが、もうありえない世界です。これで即クビになったんじゃなくて、この後もなおもモータウンで作品作ってるあたり、「どういう人間関係なんだ、これ?」と不思議に思わずにいられません。

このアルバム、リアリティ・ショーめいた歌詞はかなり痛々しく、聴き苦しいものはあるんですが、しかし、こと「サウンド」ということで言えば、かなり冴えてるアルバムです。ディスコやファンクと、この70s後半の空気感はあるんですけど、そこから音数をかなり簡略化しはじめ、自身の声の多重ヴォーカルをメインに聞かせるあたりがすごく後期マーヴィンっぽいセンスです。ちょうど時代は、大所帯ファンクがシンセの導入とともにホーンなどの要素を削っていく時期。この翌年にマイケル・ジャクソンノ「Off The Wall」も出ますけど、シンプルなアーバン・コンテンポラリー路線に向け、マーヴィンもうまい具合に脱皮しつつあったんだなと思わせます。彼はこの前年にライブ盤からの新曲シングルで全米1位にもなった「Got To Give It Up」を大ヒットさせてますが、そのインスピレーションの良さはここまで引き続いた印象も強いですね。

6.Moods Of Marvin Gaye(1966 US#118)

6位は1966年発表の「Moods Of Marvin Gaye」です。

このアルバムは、「モータウンの全盛期」とそのレーベルの波と本人のヴァイヴレーションが合致した意味で非常に大事な作品です。ここからは「Ain't That Peculiar」「I'll Be Doggone」の2曲の全米トップ10が出ていますが、とりわけ前者のダイナミックなリズムのグルーヴ感はこの当時のモータウンならでは。カバーも非常に多い曲です。

ただ、このアルバムが重要なのは、むしろそうしたシングル・ヒットのことより、これまで「ポップ」「スタンダード」とクッキリ分けて発表していたアルバムをまとめて一つにしたことです。これ以降、スタンダード作品はゼロ。そう考えると、これがマーヴィンとしての「ケジメ」的な作品だったかと思われます。歌い方も、これまでみたいに曲のパターンで変えるでなしに統一感持って歌ってますが、ここで彼はようやく、高音シャウターとジェントルな唱法の両方を兼ね備えた多彩な表現力を得るに至りました。これ以降に快進撃が始まるのはある種、必然だったのかもしれません。

5.Trouble Man(1972 US#14)

これはマーヴィンが1972年に手がけた映画のサントラ。昨日、「You Are The Man」の話をしましたが、あれがオクラになったことで代わりに出たのがこのアルバムでした。

ディスコグラフィを集めるようなタイプの人たちにとって「サントラ」というのは一番買うのが最後になりがちです。僕もそうでした。しかし、この「Trouble Man」サントラに関しては、もうオリジナルと同等に考えていいです。なぜならこれ、スコアを手がけたのもマーヴィン本人だから。基本はジャズ・インストなんですけど、この人、こういうの、どこで覚えてきたのかなと唸ってしまうほど、もう技術がすでに一級品なんですよ。いくら昔ジャズをかじっていたからといって、ホーンとかストリングスのアレンジがこうも簡単にできるのって信じがたいですけどね。本人はこの時、「You Are The Man」が流れたこともあって、このプロジェクトに没入し、「僕はトラブルマンだ」と、問題児である自分自身を自嘲しながらこのキャラクターを深く愛したと言います。タイトル曲は彼の屈指のお気に入り曲でもありました。

このサントラは、映画そのものの評判がパッとしなかったこともあって、アイザック・ヘイズの「Shaft」やカーティス・メイフィールドの「Superfly」のような評価を今日得ていませんが、どうしてどうして。完成度の高さではそれらに決して負けてません。騙されたと思って聞いて欲しいです。また、ジャズ・ファンク・アレンジの上に、アナログ・シンセをこの当時から弾き始めているのも注目に値します。スティーヴィーへの対抗心があったのかな。

4.In The Groove(1968 US#63)

続いて、彼のシングルでは最大のヒットとなった「悲しい噂(I Heard it Through The Grapevine)」を収録したアルバムです。

1968年当時のマーヴィンは、10年後に離婚の成立するアナとの関係悪化、ベリー・ゴーディJrとの対立、そしてタミー・テレルが倒れたりしたことなどから、精神状況が最悪だったと言います。そこにこのアルバムのレコーディングの話が浮上したのですが、、「悲しい噂」の作者でもある本作プロデューサー、ノーマン・ウィットフィールドは、そんなマーヴィンのケイオティックな状況を表したかったと言います。

そうしたこともあり、ここでのマーヴィンは、それまでのどの作品よりも悩ましげに、苦しそうに歌っています。「悲しい噂」に関して言えば、マーヴィン自身がレコーディングの時に苦しんだと言われるほど、歌い始めからのハイノートの嵐。最初の5小節目くらいでいきなりファルセットのシャウト入りますからね。確かにあの曲はかなりの難極だったわけですが、これをものにしてしまうと、全米で7週1位の大ヒット。そして、他の曲でも、こうしたヴィヴィッドでな生々しい、力強い苦悩の歌声が響きわたり、やがてそれが、マーヴィンの歌声のトレードマークにまでなってしまいました。

3.Let's Get It On(1973 US#2)

そして3位に「Let's Get It On」。今となっては、「セクシーR&B」の原点とも言える、愛のアルバムです。

もともとモータウンはマーヴィンを「モータウン切手のハンサム・シンガー」として売り出してはいたんですけど、そんな彼が、リリックからして露骨にベッドの中を想像させ、「悲しい噂」以降に身につけた悩ましい歌いっぷり。そして、自身の声の多重録音で構成された「声の壁」とでもいうべき絶妙なアレンジ力。とりわけ、ヴォーカル・ハーモニーに関してはゴスペル的な効果も生んでいるので、なんかあたかもセックスが「聖なる儀式」でもあるかのような錯覚をこのアルバムは絶妙に生み出しています。こう言う世界観に憧れた人がRケリーだったりもするんですが、完全に意味を取り違えちゃったような気がするんだよな(苦笑)。

全米1位にもなったタイトル曲の熱唱も見事なんですけど、「Come Get To This」「Distant Lover」「You Sure Love To Ball」と名曲目白押し。これもマーヴィン自身がほとんど曲を書いてまして、クリエイターとしては絶頂期にありましたね。

2.United(With tammy Terrell)(1967)

そして2位は、1967年に発表したタミー・テレルとのデュエット・アルバムの第1弾です。

これはただ単に「マーヴィンの傑作」というだけの存在ではないですね。ポップ・ミュージック史上における、全ての男女デュエット・アルバムの中でこれが最強ですね!それはまるで有名なロマンス、ロマンティック・コメディのスクリーン・カップルのように、実世界さながらの息吹が吹き込まれたような、生々しいリアルさがあります。

それを可能にしてるのがタミーのみずみずしいヴォーカルなんですよね。マーヴィンがその声に思わず反応するように、本音で語りかけるように歌い返しますもの。とりわけそれが生きるのが夫婦のソングライター・コンビ、ニコラス・アシュフォード&ヴァレリー・シンプソンのコンビの曲ですね。「Aint No Mountain High Enough」「Your Precious Love」そして「If I Could Build Whole World Around You」。長めのポエティックなリリックを、ゴスペル・コードに導かれたソフィスティケイトされたメロディ、そして、テンポの速いスリリングな掛け合い。この4者のケミストリーが絶妙なんですよね。この後も含め、このマーヴィン&タミーwithアシュフォード&シンプソンは、マーヴィンを語るに不可欠な音楽要素にもなります。

しかもこのアルバムに関してはタミーもかなり立てられていて、彼女メインからマーヴィンが絡んでくるものがあるなど、一方的にマーヴィン主体じゃないレディ・ファーストなところもかいま見えるのもいいんですよね。

1.What's Going On(1971 US#6)

そして1位ですが、もう、マーヴィンと言って、それ以外に1位に来るものはないでしょう。「What's Going On」です。

これまで「名シンガー」としてすでに知られていたマーヴィンが、いざ、自分で曲を作り、プロデュースまで手掛けてみたら、とんでもないアルバムがs出来上がってしまった。このアルバムの前年に生まれた僕みたいな後追いの人からすればさほど驚くことではないんですけど、リアルタイムで聞いてきた人にとっては、ある日突然に天才が覚醒したようで驚いた人も少なくなかったんだろうと思います。

曲を作らせれば、同時期のカーティス・メイフィールドもビックリなストリングスやホーンによる華麗なアレンジに、ソウルのみならず、ジャズ、ブルース、ゴスペルを吸い込んだ多面的で重構造の音楽性。しかも、単一の楽曲だけでなしに、この当時、ロックの世界ではやっていたトータル・アルバムの概念を持ち込んだ、アルバム一枚全体で完成する音の大パノラマ。そしてリリックを書いてみれば、そこには戦争に対する猜疑心(What's Going On)や、エコロジーを元にした地球存在そのものへの危惧(Mercy Mercy Me)。そして、黒人社会の後輩への嘆き(Inner City Blues )。そうした、彼の中で芽生えていた社会への疑問と、それに対する祈りがとっ散らかることなく、一つの芯を元にしっかりと収斂されている。「勢いが可能にした」としか思えない、無駄のない手際の良さにも驚かされるばかりです。

これまで「アルバムはシングル曲の寄せ集め」イメージの強かったR&Bにおいて、アルバム制作が真剣に考えられるようになったキッカケのアルバム。このアルバムはしばしそういう形容もされるものですが、その価値は十分にある歴史的金字塔です。