《独自選出》ラテンアメリカ・ロックアルバム50選. 50-41位

どうも。

では、いよいよ始まります、大型企画、独自選出によるラテンアメリカ・ロックアルバム50選。1回目は50位から41位のカウントダウン、行きましょう。

今回のレビューでは、国がわかるように国旗のマーク、あと、どんなアーティストかわかるように見出しを太字でつけるようにしています。

では早速行きましょう。40位台はこんな感じです!

はい。ここは、大衆的な感じから、南米のロックの歴史の曙を感じさせるものまでを取り揃えています。

では、50位から。

50.Rock!/Los Locos Del Ritmo (1960)🇲🇽

ビートルズよりも早かった、メキシコのロックンロール・アルバム

はい、50位はメキシコのバンド、ロス・ロコス・デル・リッツモのアルバム「Rock!」。これは1960年発表。なんとビートルズ以前です!ビートルズより前って言ったら、ロック発祥の地のアメリカにロックンローラー、

いましたよね。でも、エルヴィス・プレスリーとかチャック・ベリー、リトル・リチャードと、それはみんなソロシンガーのイメージですよね?ところがメキシコはそのエルヴィスのロックンロールの時代からバンドを組む文化があって、それらがアルバムまで出す文化があったんですよ。それがあったの、地球上で他に例を知りません。そんな中、ロス・ティーン・トップス、ロス・レベルデスなどいくつか他にもあったんですけど、僕がこれを選んだのは、他の作品がほとんどカバーばかりなのに対し、収録曲のほとんどが自作オリジナルなんですよね。そこに僕はラテン・アメリカン・ロックの曙、すべての始まりを見たわけです。そこに敬意を表しました。

49.¿Dónde jugarán los niños?/Maná (1992)🇲🇽

(良くも悪くも)ラテン・アメリカ圏最大のバンド

49位は現在も活躍中のメキシコの大御所バンド、マナー(ナにアクセント)が1992年に発表した「¿Dónde jugarán los niños?」。彼らはビルボードの総合チャートでトップ10に入ったことがあるくらいアメリカ合衆国在住のラテン系にもビッグな存在なんですが、このアルバムはそうなる前に彼らの任期を築いた作品で、Spotifyで収録曲中8曲は1000万ストリームを超えているメガ・ヒット作です。彼らなんですが、言うなれば「メキシコのザ・ポリス」というか、その前にいた「アルゼンチンのザ・ポリス」への回答的存在で、そこを因襲的なラテン・バラードでわかりやすくした感じです。確かにわかりやすいし、その需要にうまく応えられるようなテクニカル的なうまさもあるんですけど、ちょっと甘口すぎるんですよね。だから批判も多く、Netflixでのラテン・アメリカ・ロックのドキュメンタリー「魂の解放 ラテン・アメリカのロック史」で、証言者から苦虫つぶしたように言及されてました。あと、彼ら、メキシコ第二の都市のグアダラハラ出身なんですよね。メキシコだとロックの主流は首都メキシコ・シティ。そこでの距離感も前述のドキュメンタリーでは描かれていました。

48.Mi Sangre/Juanes (2004)🇨🇴

ロックとポップを行き来するコロンビアン・ダンディ

48位はコロンビアのフアネス。彼の2004年のアルバム「Mi Sangre」。このアルバムからのシングル「追憶の黒いシャツ」は日本でもヒットしたので、それで記憶にある方もいらっしゃるでしょう。ミレニアム当時、リッキー・マーティンやエンリケ・イグレシアス、ジェニファー・ロペスにサンタナの大復活という突然のラテン・ミュージック大ブームがありましたけど、その際にコロンビアからシャキーラ、そして彼が一躍世界的存在となったものでした。いみじくもシャキーラも初期はロックっぽいものもあったし彼もそうだったのでどちらか選ぼうと思ったのですが、その中だったらこれですね。ラテン・ポップには寄りつつも、芯の部分でロック的なエッジの強さが立ってるし、本人的にもその意識が感じられます。そこはさすがに元メタルバンドのヴォーカリストというか。ローリング・ストーンはこの前作の「Un Dia Normal」を42位に選んでましたど、何も売れたこのアルバムでポップに媚びたわけでなく、むしろそのロックっぽさがより強く隠し味になっていたからこそ、より広くウケたのではないかなと思ってます。黒シャツのセクシーで強烈なフックには抗い難いものもありますしね。ただ、その後も彼は作品によってはロックっぽくもありポップっぽくもあり。その時々に違う顔みせますけどね。

47.Prender un Fuego/Marilina Bertoldi (2018)🇦🇷

現在のアルゼンチンをリードするビターなロック・クイーン

続いては、これはかなり最近の人、というか今回のリストで最も新しい人です。それがアルゼンチンのロック・クイーン、マリリナ・ベルトルディ。1988年生まれの、まだ35歳。このジャケ写じゃわかりにくいので顔もお見せしましょう。

このようになかなかかっこいい感じの女性です。彼女はあまり成功しなかったバンドのヴォーカルからソロになる形でデビューしたんですが、このデビュー作が、すごく飾り気のない、シンプルでストイックなブルージーなインディ・ギターロックで、パティ・スミスとか初期PJハーヴィーを彷彿させる堂の入り方だったんですよね。甘さが一切ない感じの。これは、フェミニンな要素を勢いポップだなどと敬遠しがちの男性にもウケる感じですね。ここまで本格的かつ自然にロックを打ち出せる女性も世界広しといえどそうはいません。あと、後半になるとPJハーヴィーの「To Bring You My Love」みたいなベースとドラムのヘヴィなグルーヴで聞かせる曲もあり、多彩なリズムにもタイプにもタイプできる器用さもあります。このアルバムで彼女はその年のアルゼンチンの音楽賞を総ナメしたりもしていました。そんな彼女は、現時点での最新チューンがヒップホップっぽい曲だったり音楽的にも冒険できる人のようでもあり、楽しみが尽きません。

46.Mon Laferte,Vol.1/Mon Laferte (2015)🇨🇱

声の存在そのものがロックな絶唱ラテン・ディーヴァ

続いては、これもここ最近の人ですね。出身重視でチリにしてますが、拠点はメキシコにあったりします女性シンガー、モン・ラフェルテ。デビュー・あryばむに当たるこの作品、2010年代はこれ、南米圏全体でのメガ・ヒット作でして、2015年当時、その評判はブラジルにもよく入ってきていましたよ。これはローリング・ストーンのセレクトでも28位に入ったくらい、時代を代表する名盤です。この頃、よく覚えてるのは彼女が当時、やたらエイミー・ワインハウスと比較されてたことですね。確かにエイミーがトラディショナルなジャズやソウルをその圧倒的な歌声でロック・ファンにもエッジィに刺さるものにしていたように、モンもちょっと懐かしいテイストの、トロンボーンにゃスパニッシュ・ギターを中心に鳴らされるボレロ調のバラードで腹の底から甲高い声をで強引に伸ばして声かすらせ、こぶし唸らせ、時に椎名林檎みたいな巻き舌使いながら絶唱するだけで、不思議とロックのテイストを感じさせるんですよね。なんか納得してしまうという。見方変えたら絶頂期の都はるみ的でもあるとはいえるんですけど、ロック歌っても十分通用するはずです。その後も音楽性はどんどん懐かしい方向性に進んでばかりいたんですけど、ここ最近のシングル、ヒップホップやレゲトンっぽくなってるので次の新作、面白そうですけどね。

45.A Volta De Secos E Molhados/Secos E Molhados (1973)🇧🇷

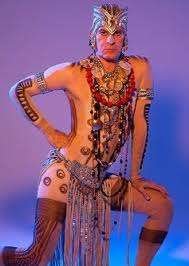

ラテンアメリカの元祖グラムロック&LGBTアイコン

続いてはブラジルに行きましょう。セコス・エ・モリャードス。英語で言うところの「ドライ&ウェット」の意味ですけど、このバンドは1973年に発表したこのデビュー・アルバム、本国では未だにアナログ売ってる店で面出しされるくらい、もうど定番中のど定番アルバムです。これ、何が貴重かって、ラテンアメリカで確実に最初のグラムロックのアルバムなんですよね。それはそのジャケ写でわかると思うんですけど、そのKISSのピーター・クリスみたいなメイクの人がヴォーカルで、昔から「KISSがパクった説」が存在するんですけど、真相はわかりません。ただ、このアルバム、見かけ的にはグラムロックではあるとは思うんですけど、サウンドそのものはアメリカ西海岸調のフォークロックで、ヴォーカルのネイ・マットグロッソの魅惑のファルセット・ヴォイスも相まって、今聴くとむしろ清潔感あって美しい感じさえします。1973年当時のブラジルではショッキングで大センセーションだったみたいですけどね。まあ、アルバムとして多少とっちらかってるところはありますが、今も巷でたまに耳にするアコースティックの名曲「Sangue Latino」を始め名曲も少なくありません。

ちなみにヴォーカルのネイ・マットグロッソ、日本のブラジル音楽ファンの女性からは「ネイさま」の愛称で愛されてます。年齢80超えてますが、今も

この出で立ちでステージに上がり続けています。美輪明宏以上だと思ってます。

44.SImplemente/El Tri (1985)🇲🇽

不遇期乗り越えたメキシコの名物バンド

44位はメキシコのバンドです。エル・トリ。もうメキシコでは全身バンド含め半世紀以上のキャリアを持つ、いわば名物バンド。売れる売れないよりも、そこにいることで安心できる、かつてラモーンズが果たしていたようなポジションにあるバンド、かな。このバンドは実は由緒ありまして。1971年に「メキシコのウッドストック」と呼ばれたアヴァーンダロ・フェスティバルというのがありまして。2日で数10万集まったこのフェスティバルでヘッドライナーを務めたのが、この前身バンドのスリー・ソウルズ・イン・マイ・マインドというバンドでした。ただ、このフェスの後に政府のロックへの取り締まり強化でロックが一気に弱体化。10年近く不遇になるんですが、80年代半ばになってようやくそれが緩和。その時にエル・トリとして再スタートを切ったわけです。時代はニュー・ウェイヴでしたが、サウンドは70sの時のブルース・ハードロック調のままで通して、このアルバムから「Triste Canción」という曲が大ヒットしてこの時代のロックの大きなアンセムとなります。

以降、大きなヒットはないんですけど、エル・トリは今も現役として活躍中。ただ、この人たち、顔がすごい濃いんですよ。

もう、全員、黒のレザー・ジャケットにサングラスって、わかりやすいでしょ。真ん中の人がメキシコのウッドストックの時からずっとフロントマンの人で、このバンドは隣のケバ目の奥さんとの夫婦バンドでもあります。

43.We All Together/We All Together (1972)🇵🇪

実はかつてはロック国。「ペルーのバッドフィンガー」

43位はウィー・オール・トゥゲザー。今回、これが唯一のランクインとなっるペルーのバンドです。実はペルーという国は60年代の途中までは南米でも景気の良い国でして、ビートルズのブームに南米で一番早く反応した国だったんですよ。1960年代半ばにはロス・ヨークス、ロス・サイコスなどの人気アイドル・バンドが出てきます。それが1968年に軍事クーデターで共産主義政権が出来上がってロックの立場は怪しくはなるんですけど、ビートルズの蒔いた種はそういうことだけでは刈り取られませんで、1970年代、そのブリティッシュ・ビート系のバンドたちの中からトラフィック・サウンド、そしてこのウィー・オール・トゥゲザーが台頭することになります。僕はこのあたりの経緯はライノ・レーベルが2001年に発表したガレージロックのコンピ「ナゲッツ」の英語のライナーノーツで知りまして、その時にこのバンドのことを知りました。その時に「まんまバッドフィンガーだな」と思ったんですが、このたびサブスクに入ってるアルバム聞いても、もうまんまあの当時のアップル・レコーズ所属アーティストのような甘酸っぱさを、英語の発音まで含めた精度の高い完コピぶりで示しています。びっくりしますよ。ローリング・ストーンのリストではトラフィック・サウンドの方を38位で選んでたんですけど、ウィー・オール・トゥゲザーの方がかっこいいし、Spotifyのマンスリー・リスナーの数でも上だったのでこっちにしました。

ちなみに

こういうバンドでした。お洒落な感じするでしょ?

42.Los Speakers(IV)/The Speakers (1968)🇨🇴

当時、無名国から生まれた「コロンビアのリボルバー」

続いてはコロンビアが60年代に生んだバンド、スピーカーズ。彼らが1968年に発表した4枚目のアルバムを選びました。今でこそコロンビアっって存在感ありますけど、その昔は南米大陸でも地味な存在で、お隣のペルーの方が断然勢いありました。おそらく、そのペルーからの影響でコロンビアでもブリティッシュ・ビートっぽいバンドのブームが起きたものだと思われます。ロス・ジェティスというアイドルバンドが一番人気あったようなんですが、実力派ならスピーカーズだったようですね。サブスクに一式あるアルバムを聞くに初期からアニマルズの「朝日のあたる家」とかトラッシュメンの「サーフィン・バーズ」のかっこいいカバー聞かせたりしてるんですけど、この4枚目のアルバムは、コロンビアで初めての全曲オリジナル曲で構成されたアルバムとして語られています。ちょうど時期も時期でサウンドの拡散機だったからガレージロックのサイケ具合がイかれてたりとか、カントリーとかストリングスの導入とかも頑張っててすごく面白いんですよ。1曲めの「Te Olvidare」という曲はガレージロック・クラシックになってて一部で有名です。まさに「コロンビアのリボルバー」です。彼らはこの後、本当に「コロンビアのサージェント・ペパーズ」扱いのアルバムを出して解散します。実はローリング・ストーンは、このバンドのベーシスト、ウンベルト・モンロイ(上のジャケ写のヒゲの人)が次に作ったその名もジェネシスというバンドのフォークっぽいアルバムの方を44位に入れているんですが、僕は断然スピーカーズです。でも、いずれにせよモンロイ、コロンビアのヒッピー・カルチャーでは重要な人のようですよ。

41.Los Shakers/Los Shakers (1965)🇺🇾

ドキュメンタリーの原題にもなった「ウルグアイのビートルズ」

そして41位にウルグアイのロス・シェイカーズです。先ほど、ペルーにブリティッシュ・ビートの影響をいち早く受けたシーンがあった話をしましたけど、しかしこの時期、南米最大のビートルス・フォロワーは間違いなくこのロス・シェイカーズです。もう、演奏、楽曲のレベルからして当時ではダントツですね。彼らのこともウィ・オール・トゥゲザー同様、2001年発売のナゲッツの英語ライナーで知りました。あれはすごく今回、役に立っています。このバンドを生んだウルグアイって人口が300万人しかいない小さな国です。そんな国のバンドがなぜお大きくなりえたかというと、ウルグアイの場合、出世を目指したければアルゼンチンのブエノスアイレスに上京するシステムがあるんです。シェイカーズもブエノスででかくなっったことでビッグになり、やがてアルゼンチンのシーンに影響を与えたわけです。アルゼンチンの国産でブリティッシュ・ビートっぽいバンドが出てくるのは2年くらい遅れてロス・ガットスなのでシェイカーズ早かったんですよね。で、これなんて1965年にして、全曲オリジナル曲のフル・アルバム。録音も演奏もすごくちゃんとした甘酸っぱいガレージ・ロックンロール。日本でもスパイザーズがこの翌年にアルバム作ってますけど、この時のレベルだとシェイカーズの方がやっぱ上ですね。実はシェイカーズ、ローリング・ストーンズだと、彼らが68年に作った「ウルグアイのサージェント・ペパーズ」というよりゾンビーズで言うところのオデッセイ&オラクルみたいなアルバムの方を50位に入れてるんですけど、やっぱりバンドのアイデンティティのインパクトではこっちでしょう。それは先程もいった、Netflixのラテンアメリカ・ロックの歴史のドキュメンタリー「魂の解放」、これの原題が、このアルバムに入ってる「Rompan Todo(全てを壊せ、の意)」なことでも証明されてると思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?