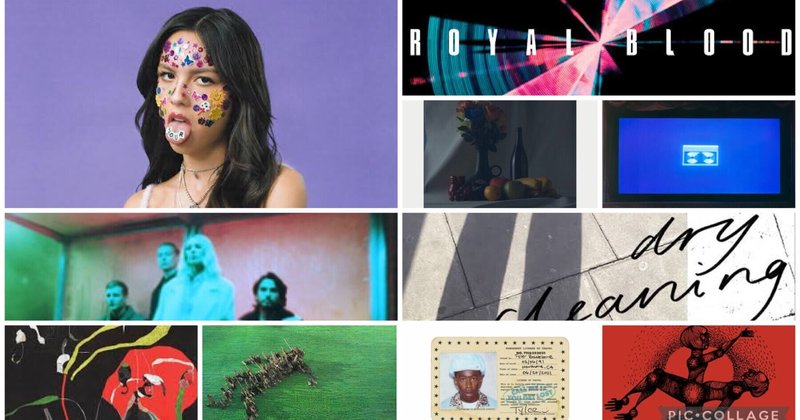

沢田太陽の2021年4〜6月のアルバム10選

どうも。

それではお約束した通り、3ヶ月に1度の企画、今回は「沢田太陽の2021年4〜6月のアルバム10選」ということでいきましょう。

このような感じになりました!

はい。今回、悩んで選んだだけあって、かなりの作品が出揃ったことになったと思います。

では、早速、ひとつひとつを見ていくことにしましょう。

Typhoons/Royal Blood

はい。まず最初はロイヤル・ブラッドの「Typhhons」ですね。今回、すごくいい作品が多かったことで僕が恐れていたことは、この作品が10選から漏れることでしたね。これ、パッと聞きはびっくりするような作品でないだけに、すごく過小評価されがちなんです。表面だけ聞いて、「彼らはダンス方向にセルアウトした」みたいな、安易な評価も少なくないので。これですね、音をちゃんと聞いてほしいんですけど、同じダンサブルな作品の中でも、このベースの太さ。これ、エレクトロで実際に使われているベースの音圧、音色とほぼ同じなんですよね。単なる跳ねた16ビートのリズムってだけでなしに。そういう意味でかなりリアリティのあるダンス・ミュージックとのクロスオーバー、はかれているんです。そこらのなんとなく「踊って欲しい」くらいのバンドのそれとはわけが違うというか。

そろそろ、こういう「凝った音色」のロック作品、正当に評価されて欲しいんですけどね。去年でいうとストロークス、HAIMのアルバムでのギターの鳴りがかなり新しかったんですけど。あまりにも「サウンドの手法」ばかりを気にしてる人が多すぎる気がします。

新しい果実/グレイプバイン

続いては、日本から唯一のエントリーです。グレイプバインの「新しい果実」。これも外したくなかったアルバムですね。今の日本でここまで技巧的に優れたアルバムもそうはないでしょうから。

グレイプバインの場合、90sの時代の、あの当時の時代から60sを再検証したような王道ギター・ロックといったところから、ウィルコなどのUSインディ・ロックからの手法を取り込んで渋く成長していった趣でしたけど、ここでは昨今の日本のシーンに強い影響を与えているシティ・ポップを彼らなりの斬新な切り口できわめて斬新なオルタナティヴ・ソウル・ロックを体現しているのが見事でしたね。これが国内でできるバンド、今いないと思うので。その好調さの原動力となっている田中和将が言葉でも冴えてて「ねずみ浄土」「ぬばたま」などの不思議な語感を発揮させ、さらにバインおなじみの亀井の美メロと名手・西川弘剛の自由度の高いギターも光ってて。「90sの良かったバンド」と思ってる人は今すぐにでももう一回聴き始めることをおすすめします。

Black To The Future/Sons Of Kemet

続いてはサンズ・オブ・ケメット。ロンドンのアフロジャズ・バンドですね。彼らは2018年に発表した「Your Queen Is Reptile」で注目されて、僕もそのときに知ったんですけど、それ以来のアルバムでしたね。

昨年からのいわゆるブラック・ライヴス・マター、BLMのあとに黒人側から映画だとかなり人種問題に関してのメッセージ色強い傑作映画が多く出てきてたんですけど、音楽の方はあんまりそういうのでてこなくて「う〜ん、別にそういうのは義務でないのはわかるにしても、それでもなあ」と思ってるとこ正直あったんですけど、そこにこのジャズ・コンボは、フェラ・クティのアフロ・グルーヴと、ギル・スコット・ヘロンのポエトリー・リーデヒングという、70sの頃からの黒人のコンシャスなアート・フォームをしっかり継承発展させているのがはっきりわかり、すごく頼もしいというか、スピリットを受け継いでいますよね。彼らの所属レーベルは60sにエクスペリメンタルなジャズを生み出していたインパルスなんですが、その末裔がこうして存在をアピールし続けているのはうれしいことです。

Mood Valiant/Hiatus Kaiyote

続いてはハイエイタス・カイヨーテ。オーストラリアはメルボルンが生んだネオ・ソウルのバンドです。かねてから音楽性のセンスに光るものは感じていましたけど、いやあ、この6年ぶりのサード・アルバムで一気に化けましたね。

ネオソウルのバンドの場合、いかにライヴ感のところで本格的な部分が出せるかにかかってると思うんですけど、このアルバムでは彼らの骨太なグルーヴがしっかり生々しく前面に出ているのに加え、おりまぜる音の情報量がすごく多彩(とりわけきらびやかで浮遊感あふれる鍵盤類とふくよかなバスドラのキック!)な輝きを見せているというか。普遍的な部分での強さを見せながらも、先進性の部分でもしっかり先を見せられているというかね。エリカ・バドゥあたりと並行で聞いても遜色のない感じになってますね。あと、乳がんを患っていたリードシンガーのネイ・パームがしっかり元気に復活をとげてくれているところもうれしいですね。

New Long Leg/Dry Cleaning

続いてはドライ・クリーニング。今年、というかここ数年のUKロックの盛り上がりには不可欠なサウス・ロンドンを代表するバンドのデビュー作ですね。

これは僕ももちろんかなり好きな一作ですね。このバンドの場合、やってることは、もう、かなり正統も正当派のポスト・パンクなんですけど、それのもっとも模範的な形というか、「演奏する人のレベルが高ければ高いほど、やっぱり鮮度高いんだな」と思わせるものがありますね。とりわけギターのトム・ダウズのリフの切れ味、それからベース、ドラムの3人の音のぱっくり別れた分離具合。これ聴いてると、テレヴィジョンとかストロークスの一番いいときの状態を思い出すというか。そこに乗ってくるフローレンス・ショーの低音のポエトリー・リーディングも背中をゾクッとさせるセクシーさがあります。惜しむらくは曲調にもう少し幅が出てきたら、後半にやや感じる「だれ」が軽減されるとも思うので、次作に向けての課題にして欲しいと思います。

Bright Green Field/Squid

続いて、これもサウス・ロンドンのポストパンク・バンドですね。スキッド。これもすごくかっこいいアルバムでしたね。

ひとえに”ポストパンク”といっても、それぞれに本当に違うバンドでして、このスキッドの場合は、ポストパンクとか、マス・ロックと言う前に、ほとばしる熱さのあるロックンロール・バンドですね。”ポストパンク以前にパンク”というか。いうなれば、アット・ザ・ドライヴ・インとフォールズのいいところがくっついたみたいな、初期衝動と複雑なグルーヴが有機的に絡んだみたいなおもしろさがあります。僕はもともとがロックンロール好きなので、手法的には彼らが一番共感はできるかな。だいたいサウス・ロンドンのバンドでももともと好きなバンドはシェイムでもありますからね。これは、サウス・ロンドンの今の熱さを象徴するタイプの、ときの一瞬をとらえたドキュメント的なアルバムでもあるんですけど、この先、彼らがどちらの方向にいくのか、楽しみでもあります。

Home Video/Lucy Dacus

続いては6月最終週に出たばかりのルーシー・デイカスのアルバムですね。ダッカスって日本語表記あるみたいなんですが、滑稽なので忘れてください。英語だと、誰がどう読んでもデイカス。ちいさい「ッ」の入りようがないので。

そのルーシーですが、フィービー・ブリッジャーズ、ジュリアン・ベイカーとのトリオ、ボーイジーニアスのひとりとして最近では有名ですね。声が細くて高くフォーク志向の強いフィービーに、音階が広くてエモいジュリアンに対して、ルーシーは穏やかなアルト・ヴォイスで孤独を歌うオルタナ・ギター・サウンド・・という印象がこれまでありました。今回も基本線は同じなんですけど、これまで以上にサウンド的にメリハリが出てまして、すごくスプリングスティーンとかトム・ペティのようなハートランド・ロック的な枯れた風味と、それとはまた対照的な透明感あふれるドリーム・ポップ的なフィーリングもそれと合わせて表現できるようになってきたというか。歌詞の方も、これまでのナイーヴな自分を客観的に見ることのできるようになった余裕と力強さも備わった感じですね。フィービー、ジュリアン共々、お互いに刺激しあって成長しているのが嬉しいし、次のボーイジーニアスでの再会にも期待したいですね。

Sour/Olivia Rodrigo

そして、ここでオリヴィアです。今、世界中で現象、巻き起こしてますけどね。本当に、全く意外な形でのインディ・ロックスターの登場ですよね。

この子は、音楽的な素性が明らかになればなるほど面白い子ですよね。大衆受けの良いバラードみたいな曲もこなせはするんですけど、もっとインディっぽかったり、ときにはパンクっぽかったりすることもできて、歌詞も、ほとんど失恋の歌なんですけど、「そこまでのジェラシー、行き過ぎだろ?」というのも本人もわかっててあえてあっけらかんとしてるとことか。「可愛く見えて、意外に三の線」ってとこでも共感受けてるような気がしますね。

でも、そんな彼女がここまで受けてるのって、この非常にうまくできたアルバムがあるからのような気がするんですよね。ちょうど、彼女に近い世代の女の子、別に男の子でももちろんいいと思うんですけど、昔のポップパンクみたく妙に人工的に子供っぽい次元に合わせるんじゃなくて、むしろそこから趣味広げて成長していくみたいな過程がその先にはあってね。そういうところの手作りの等身大っぽさも自然でむしろ受け入れやすいんだと思います。そしてこれは、どうもとっつきにくくなってた印象のあったインディ・ロックにもいい影響、与えるのではないかと思ってます。

Call Me If You Get Lost/Tyler, The Creator

そして、リリースされたばかりのタイラー・ザ・クリエイターの新作ですね。僕、これはタイラーの最高傑作というだけでなく、ここ数年のヒップホップの中でも屈指の作品だと思ってます。

タイラーって、オッド・フューチャーで出てきた時、もうちょうど10年くらいになるのかな、そのときは「すごくインディ・ヒップホップらしい流儀にこだわる人なんだな」と思いつつも「キャラのおもしろさよりは大人しい作品作るんだな」という印象で、それがかなり長いこと続いてて物足りなかったんですね。それが前作の「IGOR」で逆にかなりアヴァンギャルドに振り切って、今度は逆に「えっ?!」って感じで戸惑って。あれも聞くたびにだんだんよくはなったんですが、今回のこのアルバムは「IGOR」での実験性を、昔からの彼のイメージにうまく落とし込められるようになったというか。1曲の中で、かなり無理な進行とかつなげをやってる曲(とりわけLumberjackとか)もあるんですけど、それが曲としてとっちらかって聞こえずに一貫性のあるような曲にしあげることができるようになっている。この点に関しては正直びっくりしましたね。ジャンル的にもミニマルなファンク・ベースの反復からジャズ、ソウル、ボッサなどをかなり大胆にカットアップして強引にひとつにまとめて、先の展開が読めない意外性に満ちたサウンドで。もともと、彼ひとりでトラックメイキングできるところが売りの人ではありましたけど、今やメインストリームでこの実験性がはっきできるところまでたどり着きましたね。

正直、今年これまで、「ヒップホップ、物足りないな」と感じてたんですけど、タイラーのこの1作だけでかなり盛り返すことのできる、それだけの力のある作品だと思います。

Blue Weekend/Wolf Alice

そしてラストに、ウルフ・アリスです。これはもう、今年の上半期をかなりトップクラスに代表する傑作だと思いますね。

ウルフ・アリスといえばフロント・ウーマン、エリー・ロウゼルのイメージが強いと思うんですけど、実のことをいえば、もう結成当初からエリーと後ろの男性才人3人の才能のぶつけあいみたいなところがあったんですが、今回それが最高のケミストリーを発揮してますね。エリーは、地声そのものが細くて甲高いんですが、それを逆手にとっていろんな声の出し方を試したりするんですけど、後ろの3人がそれにあわせて、パンクから、シューゲーザー、ドリームポップ、さらにはグルーヴを作ってヒップホップまでやれる器用さがあって。それをとっちらかって聞こえさせずにバンドとしての統一感、安定感をもって聞かせるすべももっている。このうまさに関しては歴代の女性フロントのバンドでも今やトップクラスだと思うし、現存するUKロックバンドの中でも、もう上から数えた方が早い実力派になっているかと思います。

エリーがPJハーヴィーの後継者と目される日も、もうそこまで来てるとこのアルバムで確信しましたね。

この10枚のアルバム、そして3月リリースだったんで選べなかったマネスキンのアルバム。このあたりは年間ベストでも上位を争う候補でしょうね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?