戸田真琴『海はほんとうにあった』

戸田真琴さんの短編小説『海はほんとうにあった』を読み終えた。読み終えてから数日経ったにも関わらず未だ全然整理し切れていない上に、僕の読み方は全くの見当外れであるかもしれない。とっ散らかった文章になると思うけれど、備忘録も兼ねて感じたことを書いてみようと思う。

戸田さんはいつか絶対に小説を書くだろうと思っていた。あんなに文才がある人が小説を書かないわけがない、と。だから文芸誌に短編小説が掲載されることを知って、「遂にこの日が来たか!」と歓喜した。タイトルは『海はほんとうにあった』。「タイトルからしてもう完璧じゃないか!」と思った。なのに、だ。いざ掲載誌を手にしたら読み終えてしまうのが何だか寂しいように感じてしまい、なかなか頁を開けなかった。早く読みたいのに、読み終えてしまうのが何だか勿体無いというこの矛盾した気持ち、わかってもらえるだろうか。意を決してようやくお目当ての頁を開いたのはつい先日のことだ。果たして、小説家・戸田真琴の処女作は自分の中で極限にまで膨らんだ期待を遥かに上回るとんでもない小説だった。やはりこの人は凄い・・・!

(※ここから先はネタバレを含むので、未読の方はご注意を)

主人公は17歳の少女。孤独な日常を生きる彼女の唯一のシェルター=魂の避難場所は、SNSで知り合った画家のアトリエ。世界から隔絶されたかのような静謐さを湛えるそのアトリエでふたつの孤独な魂が邂逅するのだが・・・。

脆く頼りない足場に辛うじて立っているかのような彼女の日常には常に不吉な予兆が色濃い影を落としている。にも関わらず、彼女が知覚する世界は眩暈がする程に肌理細やかで鮮烈であるという残酷なまでに強烈な対比(そしてそれは戸田さんがそういう風に世界を知覚している、ということでもある)に茫然としてしまう。

あんなにもありありとこの世界を知覚出来る彼女の生は、何故破滅への予感を孕んでいるのか。光が強ければ強い程、影がますます濃くなっていくように、研ぎ澄まされた感性が目の前に広がる世界の解像度を高めていく程に彼女は追い詰められていくのだろうか。鋭敏であるよりも鈍感である方が生きやすいのは言うまでもないだろう。が、彼女の魂は鈍感であることを拒絶するかのように無防備なまでに開かれている。まるでカメラのシャッターを開きっぱなしにして、この世の全てを写し取ろうとでもするかのように。

物語が進むにつれて少女の瑕ついた魂の疾走は加速し、最早バッドエンドは避け得ないように感じてしまう。この物語は一体どんな結末を迎えるのだろう?彼女はどうなってしまうのだろう・・・?悲劇的な結末の予感に先を読むのが躊躇われるのだけれど、頁を捲る手が止められない。凄まじいまでの吸引力。そして迎えた最終章。「海はほんとうにあった」という最後の一語が意味するのは救いなのか、それとも別の何かなのか。

何故だか自分でもよくわからないのだけど、戸田さんの小説のタイトルを知った時に咄嗟に連想したのは、アルチュール・ランボォの「永遠」(後に「地獄の季節」にも再録された)の、あの有名な一節だった。

「また見つけた

何が、永遠が、

海と溶け合う太陽が」

だからだろう。読み終え、大きくひとつ息を吐き、頁を閉じた時にこう思った。「ようやく辿り着いた海、ほんとうにあった海で彼女が見つけたもの、それはかつてアルチュール・ランボォが見つけた「永遠」、或いはそれに類する何かではなかったか?」と。物語が幕を閉じた後に彼女がどうなったかを知ることは出来ないけれど、それでもきっと呪いを解き、(恐らく作中で描写されるよりもずっと前に)失われた「生」を取り戻すことは出来たのだと殆ど確信に近い思いを抱いた。

母親にかけられた呪いを振り切り、磔刑台のごときカンヴァスから身を引き剥がし、ようやく辿り着いた海で、失われた「生」を再び取り戻す。一人の孤独な少女のこの物語を「救済の物語」と言い切っても良いと思う。が、「生」はそれ自体不合理さを内包するものであり、尚且つ「生きること」は不条理な世界へと身を投じることだ。「生」を取り戻したからといって、彼女がこれから先容易に生きていくことを想像するのは難しい。何故なら彼女のような鋭敏で繊細な感性の持ち主が無疵で生き抜いていけるとは到底思えないからだ。傷を負い、血を流しながら生きていくであろうことが容易に想像出来てしまう。救いは確かにあった。が、救済の物語が必ずしもハッピーエンドであるとは限らない。そしてハッピーエンドでなければならないということもないはずだ。この物語が爽快なカタルシスを伴うわかりやすい形で幕を閉じなかったのは、読み手がどうとでも受け取れるように敢えて結末を濁した、というのとは少し違うように感じた。これは完全に僕の憶測(否、希望的観測と言うべきか)なのだけれど、戸田さんの誠実さと優しさがそうさせたのだと思っている。最終章での少女の一連の振る舞いは錯乱しているようにも受け取れるのだけれど、果たして本当にそうだろうか?彼女が砂の上に闇雲に線を描き散らす姿に、僕は或る種の尊さと美しさを感じた。生きるということ、生き延びるということの困難さを予感させつつも、それに屈せず、抗い、立ち向かおうと足掻くこと、その行為に宿る尊さと美しさを、戸田さんはラストシーンにおける少女の姿にしっかりと刻み付け、読み手に提示してくれているように感じたのだ。これが優しさではないというのなら、一体優しさって何なんだろう?と思う。物語の幕を安易なハッピーエンドという形で閉じなかったのは「生きる」という行為に対する戸田さんの誠実さ故であり、困難さに立ち向かう姿の無様さスレスレの尊さと美しさをリアルな形でしっかりと提示してくれたのは「生きとし生けるもの全て」に注がれた戸田さんの優しさ故だ。戸田さんの文章を読んだことがある人ならば、そんな風に断言してしまいたいという僕の気持ちを理解してくれるだろうと勝手ながら思っている。

(『海はほんとうにあった』のこのような幕の閉じ方で連想したのは、サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』のラストシーンなのだけれど、上手く言語化出来る気がしないので、今はやめておきます。上手く言語化できたら追記するか、別にテキストを書きます。)

終始破滅への予感を孕んだスリリングな物語の展開と鮮烈な言語表現に心臓を鷲掴みにされるような感覚を覚えた。少し前に読んだアーシュラ・K・ル=グウィン『闇の左手』、スタニスワフ・レム『ソラリス』に勝るとも劣らない吸引力で、完全に物語に引き込まれてしまった。特筆すべきは映像を喚起させる力だ。狂気すら感じる丁寧で繊細な文章表現によって生命を吹き込まれた登場人物たちの生々しい存在感は、細部に宿る神が与え給うたものだと言えるだろう。架空の人物たちが織りなす架空の物語とは思えないくらいのリアリティに満ち満ちている。衝撃が強過ぎて、物語の中から未だ完全に抜け出すことが出来ずにいる。強烈な光を見た後暫くの間、視界のあちこちに残像がチラつくような余韻を引き摺っている。

再読したら全然違う感想を抱くかもしれない。いずれにせよひとつだけ言えるのは、何度も、何度でも読み返したい小説であるということだ。戸田さんの文章が好きな人は絶対に読むべきだし、戸田さんが監督した映画作品『永遠が通り過ぎていく』にも重なる部分があるので、映画を観て胸を打たれた人にも読んで欲しい。

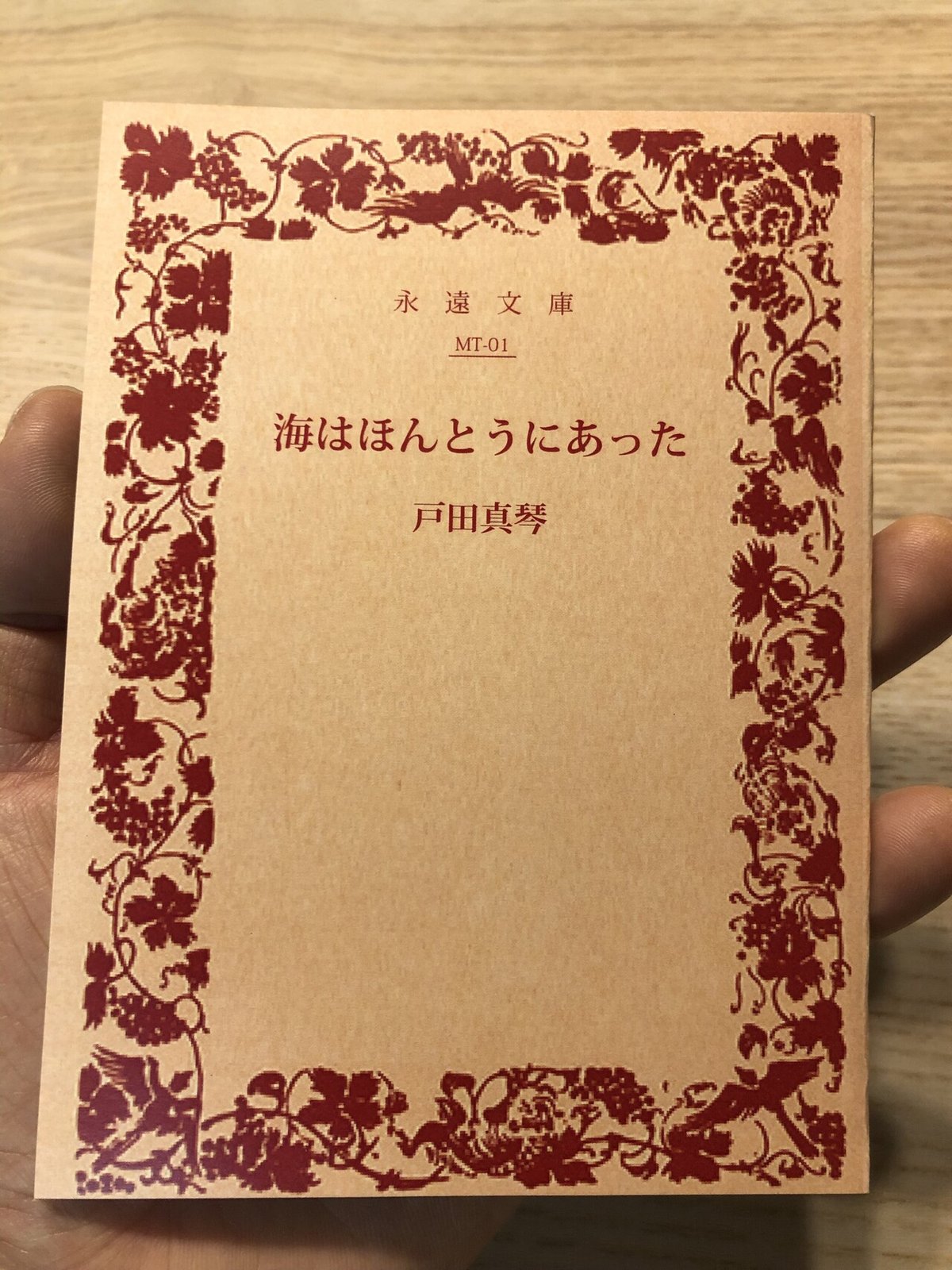

大好きな本はいつでも上着のポケットや鞄に入れて持ち歩きたい。いつでも読み返せるように。リルケの『マルテの手記』、原民喜の『夏の花』、尹東柱の詩集『空と風と星と詩』のどれか一冊は必ず持ち歩いている。同じように戸田さんの『海はほんとうにあった』も持ち歩きたいと思ったのだけれど、掲載されている文芸誌『ことばと』はそこそこ厚みがあって嵩張るので、持ち歩くのには不向きだ。どうしたものか・・・と暫し考えて、閃いた。

「戸田さんの頁をコピーして自家製本しよう!」

善は急げ!というわけで、早速作ってみた。

カバーには海の写真を使いたかったのだけれど、スマホの写真フォルダの中に海の写真が無かったので、去年の夏に夜勤明けの帰りに撮った空と太陽と雲の写真を使った。↓が元の写真。加工はしていない。ゴッホの油絵みたいで(雲の輪郭と質感、空と雲と木々のコントラストが特に)気に入っている。

表紙と裏表紙は岩波文庫のそれを改変して作った。

裏表紙の花瓶(?)に嵌め込んだ「永遠」が気に入っている(ピッタリなフォントがあって良かった!)。

そして中表紙にはアルチュール・ランボォの「永遠」の一節を載せた。

B5サイズだと上着のポケットには入らないので、文庫本と同じA6サイズにした。上下二段組なので、老眼持ちの自分には若干読み辛いのが難点だけど(苦笑、それを差し引いても悪くない仕上がりだと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?