バイオメカニクスで学んだ内容を「抱っこ」に応用する

先日、ピラティスを教えながら産前産後のお母さんたちに身体の使い方指導をしている受講者の方から以下のような質問が来ました。日頃の指導の疑問を、受講した内容と照合して噛み砕いて質問していただきました。

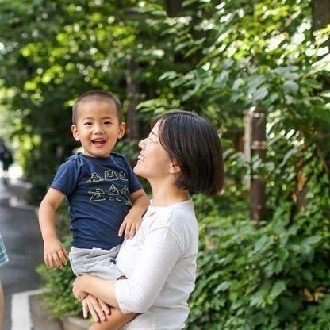

<質問(以下の写真(質問の際に送られてきたものそのままです)を参照しながらご覧ください)>

Aのようにお腹のあたりで抱っこをしていたお母さんに、Bのように胸の前でホールドして抱っこしてもらうと「すごく軽い!首や背中も痛くないです」とおっしゃっていました。これは、高さよりもあかちゃんの重心がお母さんの重心の上に乗る形になったからかな、と思いましたが、その考え方で合っていますか?

<回答(次の写真をご覧になりながらお読みください)>

重心位置や、二つの重心位置の関係性で考えた場合、下記の二つ絵だと、左のほうがより「合成重心」の位置が支持基底面内(この場合だと足部の面積)に入りやすくなります。ですので、自分の体重の何割かの子どもを抱くような場合は、できるだけこの重心位置を近く、かつ、支持基底面内に収まりやすい位置に持ってくるというのが楽だと思います。

また、最初に送っていただいた写真(質問者の絵)ですと、以下のような要素も含まれていると思います。

一般的にお母さんたちって、右の人も左の人も、こんな姿勢になっていませんか(下の、3枚目の写真をご覧ください)。これは、体を変形させてなんとか重心を支持基底面内に持ってこようという動作をしているわけなんですが、この時にも、左のような位置に子どもをぶらさげるような形だと、それに合わせて母親はより骨盤後傾・胸椎前腕を大きくする必要があるので、本人の体感としては「辛い」と思います。右の場合の方がまだ、子どもと母親の重心位置が近いので、楽そうです。

重心と姿勢の関係から捉えるとこのような回答なのですが、これをさらに関節と筋力で考えると、左のお母さんは肘関節を伸展させて手関節で子どもの体重を支え、その結果肩甲骨は外転し、前鋸筋は常に短縮されるような位置にきてしまいます。この姿勢は僧帽筋・広背筋の働きも大胸筋の働きも十分にできないポジションなので、大きな筋を使えないポジションですよね。

一方で、右のお母さんは、手関節ではなく前腕で子どもを支える子どができますので、荷重がかかる部分も違いますし、上腕の筋も筋力を発揮しやすい長さを保つことができます。上の方に持つことで、肩関節は左と比べてやや外転位を保つことができ、それに伴って肩甲骨の外転もやや抑制されるでしょう。

左が辛くて右が楽なのは、このように、重心位置の関係で予測をつけることもできますし、より詳細に関節や筋の働きを追求していっても、明白なことなのではないかと思います。

産後すぐはそれまでの妊娠の結果ボディイメージも狂っていますから、ここで左の姿勢をとることを習慣化してしまうと、その修正にまた時間がかかりそうですね。

ここから先は

Movement Lab @ SOM IES

School of Movement®︎での講義の際に様々な質問をいただきます。質問を整理し、議論を公開し、更に感想をいただけるような場とし…