3次元CADでのモデリングをマスターするためには

どうも、テルえもんです。

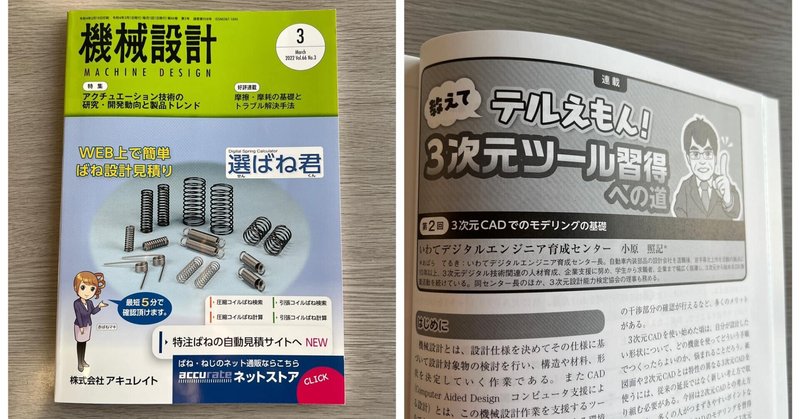

今月も雑誌「機械設計」の連載を書かせていただきました!前回は3次元ものづくりのメリットについて書きましたが、今回はより具体的に3次元CADモデリングの基礎についてです!

機械設計 2022年3月号

https://pub.nikkan.co.jp/magazines/detail/00001086#index

詳しくは、ぜひ雑誌を購入いただき読んでいただければ幸いですが、私の考えや想いを、ざっと書いていきたいと思います。

3次元CADでのモデリングは、正直、簡単にマスターできるものではないです。メーカーのソフトにもよりますが、独学での習熟は難しいところがあります。外部の講習会に参加したり、社内での教育カリキュラムをしっかりと作る必要があります。

1週間程度の講習会に参加しただけでは使いこなせいのが現状です。講習会に参加して一通りの操作感を学んだあとは、自分で復習したり、自社製品をモデリングしてみたりなどの練習が必要不可欠です。

管理職やマネージャーなどは、仕事時間の中で3次元CADを触って覚えてもらう予定をつくりスケジュールを組みながら習熟度のチェックなども行い、実践的に3次元CADが使えるように進めていく必要があります。

習得に多少の時間はかかりますが、習得することで2次元CADでは設計できなかった製品や干渉などによる組立不良などのミスを減らしたりなど、QCD(品質、コスト、納期)の向上を図ることができます。

大事なことは本を読むだけではなく、実際に自分の手で触って動かすことが重要です。知っていると出来るとは違います。自分で自由自在に3次元CADでモデリングができるようになれば仕事も楽しくなってくることでしょう。

3次元CADの習得が難しいと書いていますが、今後は若い人達は難しさを感じずに使いこなすようになるかもしれません。マインクラウトなどのゲームに夢中になり3Dやデジタルに慣れている子供たちが大人になったときには、当たり前のように3Dを使いこなしてモノづくりが行われていることと思います。それの邪魔をしないのが大人の役割かもしれません。

メーカーのソフトも使いやすくなってくるでしょうし、AI(人工知能)の発展により、人間がやりたいこと作りたいものをAIがつくって提案してくれるようになるかもしれません。画面を指でタッチしたりペンで描いたら3Dが出来上がるというのは既に近いものが世の中にありますし、VRやAR技術を使ってのモデリング設計も可能になってくると思います。

子どもたちはオンラインの授業も受けているでしょうし、新しい技術を動画を見て学ぶというスキルが身についているでしょうから色々な技術を吸収していきますよね。

いづれにせよ、3D技術を使ったモノづくりの設計は今後益々、発展していくことでしょう。それに乗り遅れないように岩手県で技術を広めていきたいですし、テクノロジーの先進県にするビジョンを持ち、これからも活動を続けていきたいと思います。

決して新しい技術を否定することなく、億劫がらずに吸収しながら最適な活用方法を探し、多くの人に理解してもらえるように情報を提供していけるように取り組んでいきます。

気持ちに余裕がないと中々、やろうと思っている新しいことができませんが、自分の気持ちを整理しモチベーションを上げ保ちつつ、がんばっていけると良いですよね。がんばろう♪

noteを最後まで読んで頂き有難うございます。 東北の岩手県北上市で3DCAD/CAM/CAE、3Dプリンタ、3Dスキャナ、リバースエンジニアリング等、ものづくりエンジニアの育成、企業のサポートをしています。地方創生・地域活性化に取り組んでいます。よろしくお願い致します。