Lenovo「IdeaPad Pro 5i Gen9」を購入

Lenovo「IdeaPad Pro 5i Gen9」(14インチ)を購入いたしました。

中身は本体とACアダプターだけ。あとは保証書と注意書きの紙が何枚か。

スペックとお値段

CPU:Core Ultra 7 155H

メモリー:32GB

ストレージ:1TB SSD

ディスプレイ:14インチOLED(有機EL) (2880 x 1800)

重量:約 1.46kg

この基本スペックに、3年の延長保証と、3年のバッテリー交換無償(バッテリーが不調になったときのみ)を追加しまして――

¥195,250(税込み・送料込み)でございました。

同スペックで比べると、同じLenovoのThinkPadは30万円超え、DELLのXPSノートも30万円を軽く超えるので、IdeaPadのコストパフォーマンスが光ります。とくにディスプレイの有機ELが注目ポイント。この値段で有機ELディスプレイ積んだノートPCはほかにないですよ。

ただ、それでほかが安普請では困りますが……はたして?

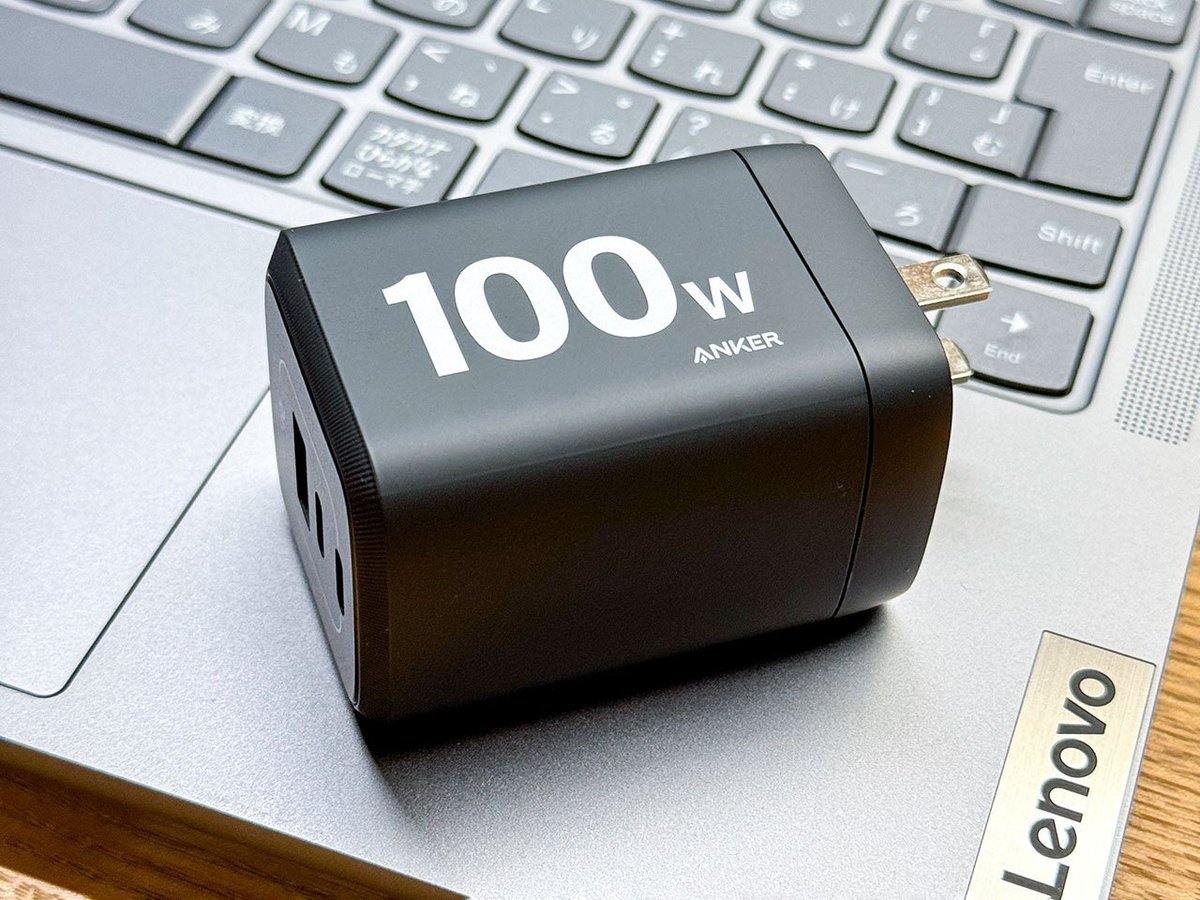

充電器について

肝心の使い勝手に行く前に、ACアダプターを見ておきましょう。

ACアダプターは大きめ。でもIdeaPadはPDに対応しているので、市販のPD充電器が使えます。

インターフェース

端子類はわりと豊富。

向かって左側にはHDMIと充電ポートを兼ねたUSB3.2 Gen2、そしてThunderbolt 4 がなにげにうれしい。

右側にはUSB-AのUSB3.2 Gen1が2基、SDカードスロット(UHS-ⅠかUHS-Ⅱなのかわかりません。仕様が載ってない!)、そしてマイクとイヤフォンのコンポジット端子がついてます。

足りないのはイーサネット端子くらいでしょうか。

使用感

キーボード

処理速度

バッテリーの保ち

有機ELディスプレイ

この4点について見ていきましょう。

キーボードについて

まず気になるのはキーボードです。お安いノートPCはキーボードでコストダウンしていることが多いようなので。

特に不満のないキーボードです。そこそこストロークもあるし、筐体がたわむということもなく、ふつーに打てるかな。ただ、ぼくは打鍵が強いせいか、ちょっと「ふかふか」した感じもあって(表現が難しい!)、さすがに高級感はないかなと。やはりThinkPadや、キーボードにこだわった富士通のノートPCには負けます。

処理速度

ぼくの仕事で、一番マシンパワーを要求されるのは、デジタルカメラで撮ったRAWデータの現像処理です。メインの機材であるα7R Ⅴは6100万画素という、現在のフルサイズミラーレスの中では、最高解像度を持っています。このカメラのRAWデータ121枚を、AdobeのLightroom Classic CCを使い、何分で現像できるか測ってみます。

せっかくなので、ぼくがメインで使っていたWindowsデスクトップと速度差を比べて見ましょう。

比べるWindowsデスクトップは、4年前に購入し、これまでずっとメインで使ってきた「DELL XPS デスクトップ」です。

DELL XPSデスクトップのスペックは以下の通り。

CPU:Core i7-10700 2.90GHz

GPU:NVIDIA GeForce 2070

メモリー:32GB

ストレージ:1TB SSD

4年前のわりとハイエンドなデスクトップです。

その結果は以下の通り。

IdeaPad Pro 5i Gen9:3分32秒

DELL XPS デスクトップ:3分25秒

4年前のマシンとはいえ、消費電力に制限のないデスクトップCPUに、NVIDIAのGPUまで積んだマシンに肉薄する速度が出ています。DELL XPSデスクトップの処理速度には、いまだ大きな不満はないので、IdeaPadPro 5i Gen9の速度に感心しました。デスクトップとノートPCって、本来は比べる相手ではないのに、4年の進化ってすごいですね。

「IdeaPad Pro 5i Gen9」で十分に写真の現像処理ができることがわかりました。しかし「できる」から「やる」とはなりません。有機ELディスプレイの発色が見栄え重視にチューニングされているので、仕事として写真を撮るときには問題になるからです。この件は後述します。

バッテリーについて

処理速度に不満はない。となると気になるのはバッテリーの保ちです。IdeaPadを外に持ち出して、どのくらい使えるか試してみました。

おいしゅうございました……じゃなくて!

バッテリーにかんしてはお断りがあります。ぼくは0%から100%までバッテリーを酷使したくない派なんです。20%〜80%のあいだで使うとバッテリーは長持ちするらしいので、できるだけこの範囲で使いたい。つまりフル容量に比べて6割しか使わないということです。そうなると当然、駆動時間は短くなります。

充電設定

各種設定ができる「Lenovo Vantage」で、IdeaPadのさまざまな設定ができます。ぼくは充電設定で80%まで充電したら停止するように設定しました。

では80%充電したところからはじめます。

外でする作業は主に執筆です。まずはiPhoneのテザリングを使ってネットに接続します。ブラウザでいつでも検索できるようにと、書いたテキストを随時クラウドに同期するためです。なので使うアプリはブラウザにエディター。そして辞書。このくらい。

100分間、テキストを打ち続けていたら、ATOKが休めといってきました。

このときバッテリー残量は――

残り50%です。つまり100分で30%使ったことになります。あと30%使うとぼくが自分で決めた下限の残量20%になりますので、合計で200分使える計算ですね。

たった一度の、しかも途中経過からの計算で恐縮ですが、バッテリーの20%〜80%のあいだで使用できる時間は3時間20分です。

カフェの場合、利用時間が2時間制のところも多いので、3時間使えれば十分という考えもあるでしょうし、ぜんぜん短いと思う方もいるでしょう。

とくにAppleSiliconを搭載したMacBookと比べたら(ぼくはMacBookPro13インチM1チップを持ってます)、その差は歴然。Windowsパソコンも、早くarm系のCPUへの切り替えが望まれます。

とはいえ、ぼくの場合は、3時間使えれば十分です。電源のない場所で長時間作業することってないんですよ。たとえば出張で、夜ホテルの部屋で使うなんて時は、充電器に繋げればいいのですから。

ディスプレイについて

最初にスペックでお話したとおり、「IdeaPad Pro 5i Gen9」のディスプレイは有機ELです。これは写真でお伝えすることができず、実物を見ていただくしかないのですが、ぼくが感動したのは文字のクッキリ感。液晶とは明らかに違います。Office系のアプリは数字や文字を表示することが多いので、有機ELディスプレイの本領発揮ですね。

ただし写真は派手すぎます。スマホもそうだと思いますが、見栄え重視にチューニングされているようで、フォトグラファーが求める「正しい色」という観点では評価が低くなるのは致し方ないかと。だったらモニターキャリブレーションして使えば? という意見もございましょう。IdeaPad Pro 5i Gen9のディスプレイは、最大10.74億色なので、能力的にはキャリブレーションできそうではあります。ですがキャリブレーションで、有機ELの鮮やかさが失われるのはもったいない気もしますね。

ぼく自身は、IdeaPad Pro 5i Gen9を写真の仕事で使う気はありません。どうしても必要なら外付けのモニター(ハードウエアキャリブレーション対応のモニター)に繋げます。

まとめ

今回自腹購入したLenovo「IdeaPad Pro 5i Gen9」を見てきました。いまさらですが、このパソコンを購入した動機は、4年使っているのDELL XPSデスクトップの買い換えです。今年は4年の減価償却が終わり、さらに4年に延長した保証も切れるため、まさに買い換えの年。

デスクトップからノートにした理由は、これまでWindowsで写真の処理もやっていたのを、世間さまの常識に従って、Macに切り替えたからです。

写真処理から解放されるならWindowsマシンは、なにを選んでもいい……というと語弊がありますが、処理速度を重視してデスクトップにしなくていいし、有機ELの鮮やかな(正しい色ではない)ディスプレイでも問題ない。

いや、待って。そもそもなんでぜんぶMacでやらないの?

と思われる方がいるかも。じつはぼく、Kindleで出版するときのEPUBファイルを、一太郎で作っているんです。

EPUBならMacのPagesでも作れるでしょ。と思うでしょ? ぼくも思いましたよ。そして作りましたよPagesで。

ところが、Pagesで作ると縦書きにしたはずの小説がKindle for PCで表示すると、横書きで表示される場合があることが(そうなる条件は不明)、ぼくの小説を読んでくださった読者さまからの報告で判明し、EPUBはWindowsで作るほうが安全だという結論に落ちつきました。

一太郎はWindows版しかないんですよ。Macで仮想環境作ってWindowsを動かすことも考えたけど、シンプルにWindowsマシンがあったほうが楽。

だいぶ脱線しましたが、ぼくの使い方を前提としてIdeaPadの使い勝手をまとめると……

なんの不満もないマシン。というのが結論かな。とにかく動作がキビキビと待たされ感がない。正直、ExcelなどのOffice系アプリをメインに使うパソコンとしてはオーバースペックとさえ思えます。

でもパソコンの進化は早いですからね。Windowsもいよいよarm系のCPUに切り替わっていくようだし、3年に延長した保証が切れるころには、きっとパソコンの事情は様変わりしていることでしょう。これから3年、快適に使えるだろうという期待を込めて、現時点でのオーバースペックは正しい選択だった……と信じたいです(笑)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?