60期名人戦第一局のプチ解説

はじめに

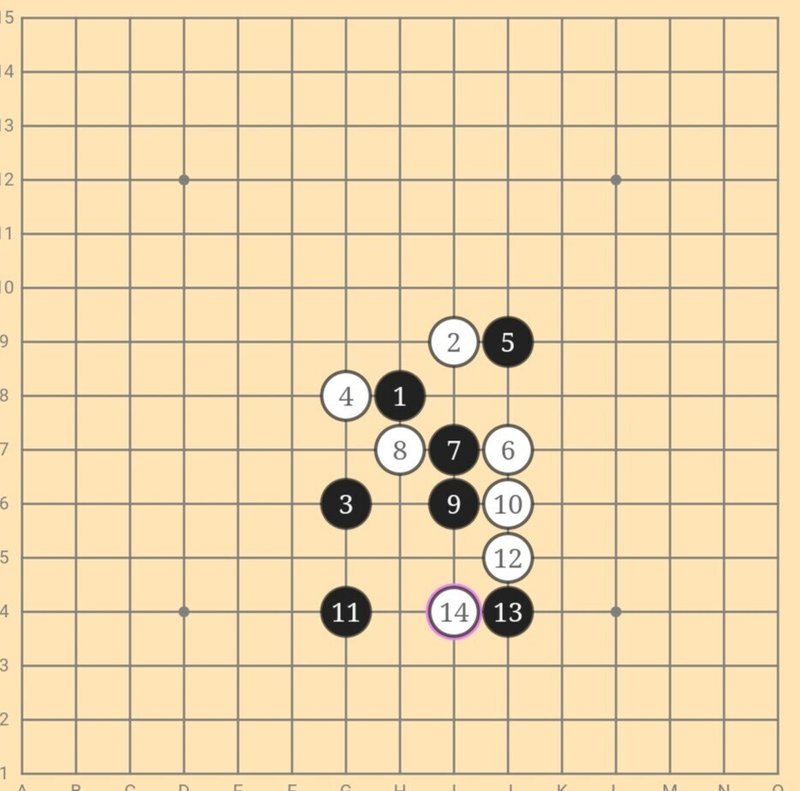

この前新春大会に行った際、60期名人戦の第一局の内容について質問を受けた。その質問というのは「なぜ単に白14ではなく白12を引いてから白14を打ったのか」というものであった。

連珠世界の1月号で岡部さんも言及してたなぁと心の中で思いつつ、なぜ単に白14を打たないかの理由を完全に忘却していたため、その場しのぎでてきとうなことを言ってしまった。もちろん後で調べると全く違っていたので、名人戦の解説をするのは気が引けるが、間違ったことを広めるわけにもいかないので、この場を借りて訂正したい。

なぜ三を引くのか

結論から言うと、先に三を引くことで黒の攻めを牽制するためである。牽制するために三を引くとはどういうことなのか、単に白14を打った場合と三を引いてから白14を打った場合を比較してみると分かりやすい。

こう見ると一目瞭然だろう。三を引かなければ牽制出来ずにそのまま詰んでしまう。H3に白石が入るタイミングで三を引けるように、白12で三を引いてから白14と打つのである。

牽制の細分化

牽制と言っても様々な牽制の仕方がある。単に連を作る場合だったり、含み手になるような牽制、または今回のように三を引く必要がある牽制。本質的には全て同じだが、牽制を細分化しパターン化することで再現性が高まっていき、初級者教育の質が上がることに繋がっていくように思う。

おわりに

少し話がそれたが、今回は名人戦のプチ解説をしてみた。ハイサレス先生はよく「水面下の研究」という言葉を使って昨今の連珠事情について言及している。質の高いソフトが誰でも使えるようになり、実戦ではほとんど見ないが水面下で色々な形が変化をとげている。今回の60期名人戦第一局もそのことを感じさせる一局であった。なぜ八題目がJ9なのか、なぜ白6はJ7なのか、実戦では触れられず日の目を浴びない局面については、また別の記事にまとめて書こうと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?