最新データで見る日本におけるテキーラ消費傾向とコロナ禍の影響

年始早々景気の悪い話で申し訳ないんですが、CRTの最新データによれば2020年テキーラ輸出国ランキングで日本がTOP10から陥落したそうです。

2018年の6位から、2019年は更に19%の伸びを示し5位へと食い込み、100%アガベテキーラの輸入割合も増加傾向で、緩やかながら堅調な伸びを示していた日本のテキーラシーンに予想外の「待った」がかかる形となってしまいました。

原因は言わずと知れた「コロナ禍」。日本では圧倒的に外飲み、しかも密な空間で消費されることが多いテキーラ。飲食店での消費が伸び悩み、輸入社さんの在庫がだぶついて、その結果として輸入量削減につながったことは想像に難くありません。また一部例外はあるものの世界的にも2020年の輸入量が減少している国は多く見られます。

そんな中、テキーラ輸出シェアの80%を占めるテキーラ輸入大国アメリカの消費が前年を上回る大きな伸びを見せたため、テキーラ業界全体としては大幅な需要増となりました。アメリカではテキーラの家飲みスタイルが根付いており、自宅で気軽にテキーラカクテルを自作して嗜む人も少なくありません。

また他で聞いたところによると、アメリカではテキーラを凌ぐ大きなシェアを誇るウォッカの消費量が減少に転じてるという話もあって、相対的により身体にいい蒸留酒として100%アガベテキーラが認知され求められていると個人的には分析しています。

コロナ禍で明暗を分けた要因とは?

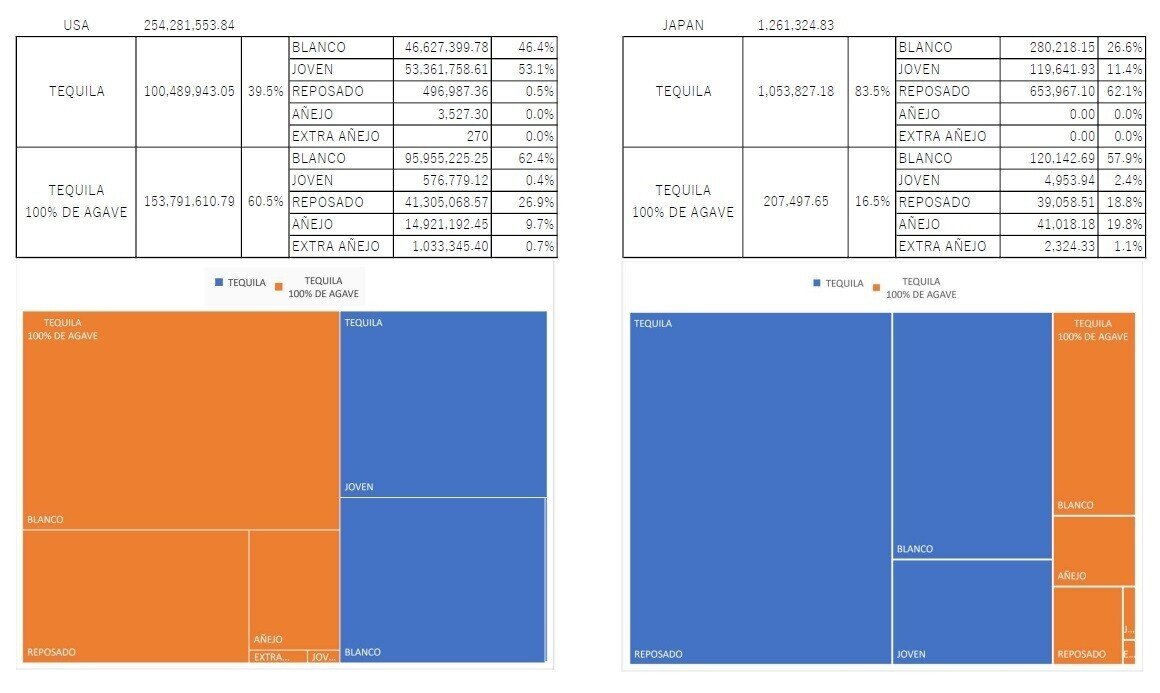

ここでもう一段深く統計データを掘り下げてみましょう。輸出量全体を底上げしているテキーラ大国アメリカ、そして前年11位から大幅な伸びを見せTOP10入りを果たした豪州、逆に大幅な下げ幅を記録した日本とフランス、この4カ国についてテキーラの内訳を集計したのが下記の表です。

まず最初に見て取れるのが、全ての国において100%アガベテキーラがミクストテキーラ(正式な呼称は「テキーラ」ですがわかりにくいので俗称である「ミクスト」と表記します)より優位に立っているという点です。

一般的にミクストテキーラは100%アガベテキーラに比べて、安価で大量消費に使用される傾向があります。外出や飲食店での飲酒が大きく制限されたことで、価格は高くともより付加価値と満足度の高い100%アガベテキーラへと消費者の嗜好がシフトしたことは、テキーラ業界としては好感できる要因ではないでしょうか。

そしてもう一点際立っているのは、ミクストテキーラよりも100%アガベテキーラを好む国ほど、2020年の輸出量が増える傾向にあったということです。

前出の11カ国のうち

輸出量が伸びた国でミクストテキーラがより飲まれているのは

「リトアニア」のみ

逆に

輸出量が減少した国で100%アガベテキーラがより飲まれているのは

「イタリア」と「英国」のみ

です。

イタリアは2019年に異常な伸びを示しているので、その反動かもしれません。イギリスについては明らかに2年連続でじわじわ減っているので、コロナ禍というよりBRIXITなど何か他の要因が絡んでいる可能性がありそうです。そう考えるとこの「100%アガベテキーラがより飲まれている国は、このコロナ禍でもテキーラの需要が伸びる」という仮説はより現実味を帯びてきます。

これは推測になりますが、やはりこのコロナ禍では家飲みが中心となるため、100%アガベテキーラの普及率が高い国は、そもそも普通に家でテキーラを飲んでおり、家に籠ったことでその消費量が増えた、と見るのが妥当な気がします。100%アガベテキーラは、その価値をわかっている人にとっては、確かにこのコロナ禍における「癒し」となっていると言っても過言ではないでしょう。

また44%減でTOP10落ちという散々な結果になった日本ですが、100%アガベテキーラだけを見ればわずか7%の減少に留まっており、更にブランコとエクストラアニェホに限れば輸入が増加しているということは、暗闇の中のひとつの明るい兆しと言えるのではないでしょうか。日本はまだ100%アガベテキーラの輸入割合が高くはありませんが、その割合は年々増加傾向にあります。この割合がもっと高くなった時、コロナ禍などに屈しない真のテキーラ消費国となれるのではないかと思います。

米国と日本の消費動向の違い

さてここでコロナ禍からちょっと離れて、米国と日本のテキーラ消費傾向の違いを詳しく見てみます。

まず一目でわかるのが100%アガベテキーラの消費割合の違いでしょう。日本も最近増えたとは言え、まだまだ米国には到底及びません。100%アガベかどうかすらわからず飲んでいる方がほとんどでしょう。

ここでミクストテキーラに注目すると、日本では圧倒的にレポサドが飲まれていますが、これはひとえに「クエルボエスペシャル」の影響です。たぶんこの一番大きな青い四角のほとんどがクエルボのレポサドのはずです。

しかしアメリカではホーベン(オロ・ゴールドを含む)が圧倒的に多くレポサドはほぼありません。これはアメリカのクエルボエスペシャルは「ゴールド」として売られているためです。日本で発売されているクエルボエスペシャルのレポサドは、規程上2ヶ月以上の樽熟成が施されていなくてなりませんが、米国のものはその必要はないため、たぶん手間もコストもかかる樽熟成はしていない別物なのではないかと思われます。

次に100%アガベテキーラに注目すると、両国とも大きな比率の差がないことをわかります。ブランコが圧倒的に多いのはカクテル需要による部分も大きいと思われます。アニェホ、エクストラアニェホの割合が日本の方が多いのは意外でしたが、恐らく日本のテキーラファンの間では「より特別なお酒」として扱うことが多いのかもしれません。もっと広く一般に普及すれば、通が最後に行くつくとも言われる「レポサド」のシェアが増えてくるのかもしれません。

まとめ

以上、たぶんに推測の域をでませんが、ざっくりまとめると下記のようになります。

・ミクストテキーラを好む消費者はコロナ禍の影響を受けやすい

・100%アガベテキーラを好む消費者はテキーラに対する知識と愛着が深くコロナ禍の影響を受けにくい

・たぶんテキーラ先進国ほどレポサド需要が高い(要再検証)

・日本の100%アガベテキーラ率をあげることが安定した消費を生み、それが安定した供給サイクルにつながる

・だからみんなもっと100%アガベテキーラ飲も?

追記

表中に「アルメニア」とある国名ですが「アレマニア=ドイツ」の間違いとなります。

よろしかったらサポートお願いします。といっても特に立派なことに使うわけではなく、すべてテキーラになるだけですが(^^;)