感染症対策と防災における国民とのコミュニケーション

はじめに

昨年春の緊急事態宣言の時期にブログに書いたものを、再び緊急事態宣言が出た今、内容を加筆しつつこちらに掲載します。見出し画像は、昭和中期から昨年までの歴史を刻んできた気象庁の旧庁舎です。この地で刻んできた防災情報の歴史にも触れます。

感染症対応と防災対応との共通点

COVID-19の拡大からまもなく1年となりますが、感染症対策と防災の共通する部分がいろいろとあるなあ、というのが私個人の感想です。共通する点をいくつか私なりに列記してみます。

まず、どちらも全ての人に関係するリスクであること、これはマスメディア、それも全国キー局が活躍することにつながります。この中で、視聴率競争のためか危機感を煽るような報道が出る可能性があること、今は少なくなりましたが、台風時に危険な海岸で生中継するなどの報道がありました。

一方では、人によりリスクが異なるのも共通しています。コロナであれば、年齢や基礎疾患によりそのリスクは大きく異なりますし、防災であればそれが居住地のハザードマップでの情報となります。避難指示が出て避難すべき人と避難する必要のない人がいます。下手に避難するとかえってリスクが大きい場合もあります。

それとどちらも専門家が関わることが共通しています。専門家もさまざまな分野そして研究者だけでなく行政の現場にもいます。これらを束ね、行政を動かし国民に強制的な措置を取ることもあり、政治家が関わることも程度こそ違いますが、共通しています。災害対策基本法で災害時の避難等の指示は市町村長の責務となっています。

命と経済、これが感染症では大きな課題になっていますが、防災でも同じ課題はあります。台風や大雪が予測される時に、鉄道を計画運休することなども、経済的な損失は短期間なので大きくはないのでしょうが、やはりあります。地震や火山などではさらに長期間の対応が求められることがありますし、10年前の福島原発の事故も広い意味ではこの課題があったと考えても良さそうです。

他にも共通点はあるでしょうし、もちろん異なる部分も多くあるのでしょうが、どちらも専門家と国民とのコミュニケーションが重要でそれにより被害を大きく軽減できる可能性があります。ですが、上に述べた背景も絡み、このコミュニケーションがそう簡単ではないのも事実です。そこで、比較的長い経験を持つ防災分野で、さまざまな災害を経て何を教訓にしてどのようにコミュニケーションを改善してきたのか、を簡単にまとめてみました。もちろん、こんな小文ではとても書ききれないのも事実なので、その点はご承知おきの上でお読みいただければと思います。

室戸台風 暴風警報への慣れによる課題

1934年9月、日本本土への上陸としては最強の勢力である室戸台風が上陸しました。上陸時の室戸岬での気圧911.6hPaは、近代気象観測が日本で開始されてから今に至るまで、本土での海面更正気圧の最低記録です。この台風では大阪湾沿岸に記録的な高潮災害で多くの犠牲者を出し、また生徒の登校後に大阪や京都などで暴風が吹き荒れ、木造校舎が倒壊して教師、生徒が学校で犠牲になるという悲惨な災害となりました。犠牲者が3000人余、枕崎台風、伊勢湾台風と並んで昭和の3大台風と呼ばれ、これらの台風による犠牲者数としても、明治以降の風水害のワースト3に対応しています。

もちろん、室戸台風では事前に暴風警報が出ていました。しかし、登校時には比較的穏やかな天候であったこともあり、学校は休校にならず登校後に急激に暴風が強まって多くの犠牲者を出してしまいました。普通の低気圧で強い風が吹くときにも暴風警報が出ていたので、年に何回も暴風警報が発表されていて、暴風警報への慣れから休校措置など特段の警戒が取られていないことが悲惨な災害の背景にありました。

当時の中央気象台が打ち出した情報改善は、気象特報と呼ばれる暴風警報の一段下の段階での情報の新設です。普通の低気圧による強風はこの気象特報を発表することで対応し、命の危険が伴うような暴風についてのみ暴風警報を発表するという形にしました。この気象特報は現在では注意報として運用されています。なお、木造校舎の倒壊を教訓として、校舎の鉄筋化も室戸台風以降進められました。

長崎豪雨

1982年、長崎で1時間100ミリ程度の猛烈な雨が3時間も継続する記録的な豪雨が発生して、長崎市内だけで299名の犠牲者を出す大水害となりました。大雨警報を発表してからも時間100ミリを超える猛烈な雨が降り続き、より危険になったことを伝える情報がなかったことが課題とされ、大雨警報より上のスーパー警報の必要性についての議論がありました。技術的に予測困難であることから、実況を伝える情報として大雨警報の発表中に1時間100ミリ程度以上(基準値は地域により異なります)の雨が観測されたときに、記録的短時間大雨情報と呼ばれる情報を提供することとなりました。

その後、大雨警報発表後にさらに危険な状況になったことを伝えるために、土砂災害の危険度を示す土壌雨量指数を使って、大雨警報の重要変更、という形で伝えるようになりました。さらに、国土交通省の発足をきっかけに国土交通省の砂防部と気象庁との連携が強化されて、大雨警報より一段と危険になった段階で、地方気象台と都道府県の砂防部局が共同で土砂災害警戒情報を発表することになり、この大雨警報の重要変更はこの新しい情報に吸収発展するという形となりました。このあたりは私自身も直接関わりました。

2011年台風第12号と特別警報

2011年、東日本大震災の発生した年の9月に、ゆっくりと北上する大型台風により、特に紀伊半島で長時間の大雨となり、広い範囲で72時間雨量が1000ミリを超えました。深層崩壊と呼ばれる大規模な土砂災害が多発するなど、紀伊半島を中心に100名近くの犠牲者を出しました。この時は大雨警報が発表され、土砂災害警戒情報を発表されてから、これ以上の情報が出せないという状況で、地元気象台からは適宜気象情報を発表して警戒を呼びかけていたのですが、週末ということもあってメディアの報道も通常モードのところが多かったように思います。また、台風がゆっくり北上する際の地形性の雨という性質が強く、比較的予測もできていたのに、それを地域に危機感を伝え切れていない、その情報体系がないという悔しさもありました。

この経験を踏まえつつ特別警報が創設されました。特別警報は警報や土砂災害警戒情報の基準を大きく超える現象について発表されるもので、その発表基準については、事前に都道府県知事や市町村長の意見を聞くことになっています。大雨については、数十年に一度という頻度の雨量が基準として決められました。この特別警報が運用されていれば、上記の2011年12号台風では、大雨特別警報が発表され、気象庁の予報課長が記者会見し、メディアの報道体制も大きく変わっていたはずです。さらに緊急速報メールで住民に携帯電話を通じて直接伝えられるようにもなっています。

一方、この特別警報の運用にあたって懸念されたのは、特別警報が新たに発表されることで従来の大雨警報、土砂災害警戒情報が形骸化するのではないか、という点です。このため、特別警報は最後通告であり、それまでの警報や土砂災害警戒情報をきっかけに避難等は完了すべきもの、という説明をしてきています。

特別警報については、対象地域が広すぎる、島嶼部など狭い地域には発表されない、といった課題がその後の伊豆大島の土砂災害などであり、昨年の夏から改善されています。これについてはnoteにも書きました。https://note.com/tenkiguma/n/naf8f76c51ac5

自然災害と休業補償

以前から台風の影響が予測される場合に飛行機の計画的運休はありましたが、最近では鉄道についても立ち往生して長時間車内に閉じ込められるといった事例の教訓から、計画運休が行われることが普通になりました。平日の場合は会社や学校などもこれに合わせて自宅待機、休校といった措置を取られることも多くなりました。休日の場合には、公共交通機関が止まることからイベントが中止になることも少なくありません。台風の場合、屋外にいることで暴風により危険になることが少なくありませんので、計画運休でSTAY HOMEが増えることは被害の軽減に効果的です。一方、一昨年の台風で延期されたイベントが昨年はコロナで中止になるなど、イベント開催側としてはいろいろと難しい時代にもなりました。ただ、風水害の場合は、短期間なので休業補償が必要なことはあまりないかもしれません。

地震火山

予防措置的に長期に休業等が必要となるのは、火山関係でしょう。噴火警戒レベルに伴って、立ち入り禁止等の措置が取られますので、数年前の箱根大涌谷など、地域の観光業には風評被害も含めかなりの経済被害があったものと思います。これらへの休業補償等がどうなっているのかわかりませんが、火山については、富士山の噴火で首都圏が被害を受けるような規模は別として、普通は地域的な範囲に限定されますので、財政的にはその気になればいくらで対応可能なものと思います。

あまり考えたくはありませんが、富士山や浅間山が本格的な噴火となると、首都圏は「新たな日常」を迎えることも覚悟する必要があります。天気予報は噴火の状況と風向きから火山灰がどの地域でどの程度降るかを日々伝えることになるかもしれません。大雨が降るような時には、泥流災害や河川閉塞災害などへの情報が重要になってくるでしょう。実際、江戸時代の浅間山火山噴火では利根川の洪水をもたらしたこともあります。

南海トラフ巨大地震について、特に悩ましいのは、南海トラフの一部で地震が発生した場合、割れ残った残りで再び地震が発生する可能性があります。幕末に発生した安政東海地震では割れ残った部分で安政南海地震が32時間後に発生しました。このような事例を踏まえ、半割れの地震が発生した場合、残りの部分の地震を警戒して交通や学校、工場操業等を止めるという判断はあると思います。しかし、第二次世界大戦中に発生した昭和東南海地震では、次の昭和南海地震まで丸2年があります。この間の休業要請をどうするのか、休業補償をどうするのか、時間が経過するにつれて、悩ましい問題になりそうです。南海トラフの影響地域は人口や産業が集積している地域ですので日本の経済への影響は甚大かもしれません。

火山噴火警戒レベル

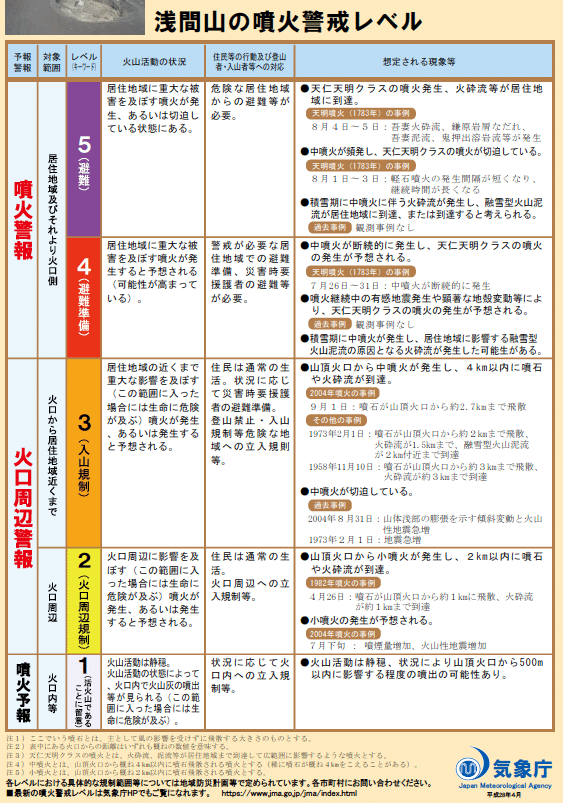

火山噴火警戒レベルですが、ある火山の活動状況に応じて、必要な防災対応や警戒範囲をレベル1からレベル5までの5段階でそれぞれ決めておきます。専門家が火山の監視によりこのレベルを判断して、それを速やかに対応に反映させる仕組みです。警戒レベルが変わると社会の対応も変わります。例として、浅間山の噴火警戒レベルの表を掲げます。

専門家の判断と地域自治体や住民の対応が関係づけられるという意味で画期的な仕組みではあるのですが、2014年の御嶽山の噴火のように、レベル1であのような大きな災害になることもあります。専門家の判断自体が難しいことが少なくないということだと思います。この噴火災害を踏まえて、レベル1でも「活火山であることに留意」という文言を加えたり、噴火が発生した場合に実況ベースでそれを伝える噴火速報を開始するなどの措置が取られています。

風水害の警戒レベル

一方、風水害でもここで述べてきたように、大きな災害の発生を教訓に情報の改善が進められてきました。これを繰り返していくと、いわゆる温泉旅館のように増築を繰り返して複雑な情報体系になる危険もあり、近年では情報の整理という方向での取り組みも進められています。その見本になっているのが、火山の噴火警戒レベルです。リスクを段階的に示し、それぞれの社会の対応をあらかじめ決めておく、という考え方です。詳しくは下記ページをご覧いただくとよいかと思います。https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/alertlevel.html

火山の警戒レベルと同じく5段階で、気象庁等の専門機関から発表されるレベルにそれぞれ社会や住民の対応が決められる、というスタイルとなっています。室戸台風で生まれた注意報や砂防部との連携で始まった土砂災害警戒情報も2011年の台風第12号で生まれた特別警報もこのレベル化の中で位置付けられています。レベルという概念に、現象の危険度という指標だけで組み込むことができるとこのレベル化は非常にわかりやすくなるのですが、どうしても予測には不確定性があって、確度という概念もきわめて重要です。これをどう組み込むのか、どう住民や自治体、報道の方々に伝えるのか、この辺にまだまだ難しい課題がいろいろとあるように個人的には思います。

新型コロナ対応でもステージ3とかステージ4というのがありますが、これも警戒レベルと似た概念のように思います。この運用にいろいろと苦労されているようにも見えますが、この辺も妙に共感したりすることもあります。専門家だからすべてわかるはず、ではないんですよね。まあ、こんなところで今回は終わりにします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?