頭部を覆う石板に描かれた図面

インドのブラーフミー文字では,書記がチョークや木炭などの簡単な用具で書いたものを,石工が刻み,作業が終わってから書記が出来を確認しました。その後の分析によると,吉野ヶ里遺跡の線文字は「すり切り技法」という,かたい石包丁のようなものを面に直接当て,左右に摩擦をかけながら削ったものであり,特に十文字(バツ)は均等な力加減で,均整がとれるように彫られていました。「女」などの曲線の形状が認められないことから,漢字としての解読がなかなか難しかったのですが,たとえばバイキングのルーン文字は,金属や石,木に刻みやすいように直線を組み合わせた形状をとっています。吉野ヶ里遺跡でも,ブラーフミー文字と同じような分担作業が行われたと考えられ,「会葬者が入れ替わり立ち替わり,花を手向けるがごとく哀悼の意を刻んだ」といった説はほぼ消えます。佐賀県文化課からも「金属片によって刻まれたようで,明らかな意図を感じさせる。記録に取って分析したい」というコメントが出ているようなので救われました。

ブラーフミー文字の母音は日本語と同一で,子音もカ行から始まりタ,ハ行などが続きます。この類似は偶然ではなく,平安時代の密教僧が梵字の知識をもとに五十音図を考案したためです。日本語の五十音表は,日本語の発音に即して自然にできあがったわけではないのですね。ブラーフミー文字は子音の周囲に小さな母音記号を配する点が特徴です(下図,マル部分が子音)。

吉野ヶ里の線文字においても,主要字体と思われるまとまりの周囲に装飾的に分布する各種罫線が,母音の役割として期待されます(ただし円や曲線が存在しないことから,ブラーフミー文字そのものである可能性は感じられません)。b板で母音記号として期待される部位を下図に青アミで示しました。しかし,表音文字という前提でこれらの文字群を解読するには,あまりにサンプルがなさすぎます。九州北部では似た線文字の出土例が2例あるということなので,調べてみました。石板に記号らしきものを複数か所刻んだ土壙墓が瀬ノ尾遺跡(吉野ヶ里町)から,1か所だけ刻んだ石棺墓が二塚山遺跡(上峰町)から出土しているということですが,今のところ画像が見つかりません。

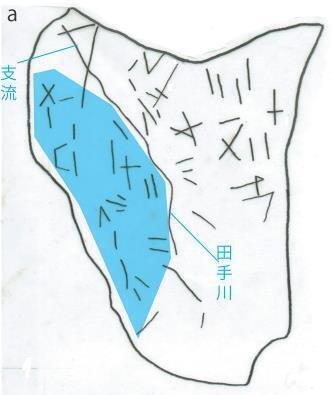

記号が集合した文字列としてのまとまりが確認されるのはb板の上部のみで,他の箇所は何らかの配置を表す分布図,イメージ図のように思われます。それではa板を図面として見た場合,どのような主題が考えられるでしょうか。b板とc板はもともと1枚だったものが割れたと判明しているので,単独のa板が被葬者の頭部に当たると考えて間違いないでしょう。まず目を引くのが記号群を左右に分ける縦線です。これを川とみなすと,吉野ヶ里遺跡の東側を流れる田手川が想定されます。a板を上下逆にして見ると,遺跡北部で2本の川が合流している様子と一致します(下図)。

この図は現代の地形図の様式(北を上として描画する)に沿って便宜的に回転したものです。b板は密集した線文字群が上にくるようにながめるという前提は崩さず,方位の概念はひとまず横に置いて個別に考察してみます。田手川の西側の青アミで示した地域が吉野ヶ里の環濠集落に当たりますが,これらの記号が何の配置を表しているのか…記号は−,=,三,V,+,コに種別されますが,それぞれが建造物なのか,巫女の職種なのか。一方で川の東側にも多くの記号が分布していますが,前述の瀬ノ尾遺跡,二塚山遺跡はこの地域に位置します(下図)。

とりあえず「新宮田」あたりまでの範囲で調べたところでは,0082,0083,0091,0092,0098以外の遺跡は弥生時代の遺構を含んでいます。現在に至るまで度重なる大水害にみまわれてきた九州の自然を考えれば,当時の川の流路が現在と変わりないと決めこむことはできません。しかし,縦線の枝分かれが単なるひび割れでなければ何なのかと改めて考えてみると,支流のある川という仮説はかなり有力に思われてきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?