四間飛車の居飛車穴熊対策講座(級位者向け)

これは、81Dojo内で行った講座を簡単にまとめたものです。

「四間飛車党なんだけど、どうにも居飛車穴熊をやられると勝てる気がしない」

とか、

「居飛車穴熊に対して、どうやって戦っていいのか分からない」

「極力、居飛穴には組ませたくないなあ」

とかって人が対象となります。

まあ、攻略法とまではいかないまでも、指針としてはありだと思いますので、興味があったら読んでみて下さい。

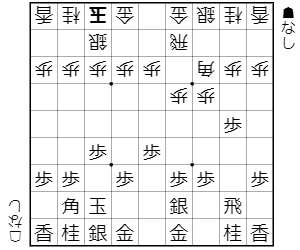

初手からの指し手

76歩 34歩 26歩 44歩 48銀 42飛まで①図

①図

まあ、ここまではさすがに問題ないですよね(笑)。

角道を止めて飛車を四間に振るだけですのでね。

ですが、一つだけ注意点があります。

それは、32銀や43銀と、銀を上がらないことです。

これは後で理由が分かりますが、とりあえずそう覚えておいて下さい。

①図からの指し手

25歩 33角 68玉 62玉 78玉 72銀 56歩 71玉まで②図

②図

ここも、まあ、大丈夫でしょう?

四間飛車はシンプルに72銀から71玉と美濃囲いにします。

対して、居飛車はまだ作戦を明示していませんが、56歩を突いたことで右四間飛車の可能性はなくなりました。

ここでのポイントは二つ。

居飛車が25歩と突いたら、33角と角で飛車先を受けること。

玉の囲いを急ぎ、31の銀や41の金には決して触らないこと。

この二つです。

②図からの指し手

57銀 64歩 77角 74歩 88玉 73桂まで③図

③図

居飛車は57銀から77角と上がり、居飛車穴熊を目指すことを明示しました。

対して、四間飛車はある狙いを秘めて64歩から74歩、そして73桂と跳ねて玉頭からの攻めを目指します。

この64歩、74歩、73桂の形が、本戦法の主旨になり大事な手順となりますので間違えないようにして下さい。

③図からの指し手(1)

98香 65桂 66角 57桂不成 同角 45歩 77桂 同角成 同玉 65桂 68玉 57桂成 同玉 35角 48玉 57銀 59玉 46歩 同歩 同飛までA図

A図

③図からは居飛車の指し手に何通りかの選択肢があります。

その中で最も危険な一手が、穴熊を目指す98香になります。

以下、ほぼ一本道で四間飛車が猛攻を仕掛け、A図までとなって四間飛車が優勢となります。

居飛車は分かっていても次の48歩が受けにくいですから攻めが完全に決まっています。

つまり、③図から居飛車が何気なく駒組みをしていると、65桂のふんどしの桂を食らわせて、四間飛車が早くも相手陣を粉砕することが出来るということになります。

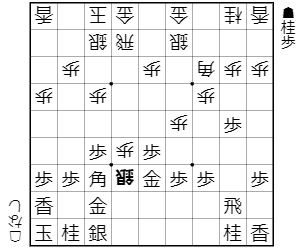

③図からの指し手(2)

66銀 45歩 68角 65歩 77銀 85桂までB図

B図

③図から66銀と上がり、何とか穴熊に組もうとする手には、45歩と角筋を通すのが味の良い一手になります。

居飛車は46歩がありますので68角と形よく受けますが、そこで65歩から85桂が追撃の一手で、B図までで四間飛車側が一本取りました。

98香に続いて66銀とするのも、居飛車としては旨い手順とは言えないようです。

③図からの指し手(3)

66歩まで④図

④図

居飛車の正解は66歩となります。

66歩はとりあえず上部からの攻撃を緩和し、攻められないようにしてから穴熊に囲う意味です。

④図からの指し手(1)

45歩 98香までC図

C図

四間飛車は、居飛車が角道を止めたので、45歩と角筋を通します。

対して、居飛車は狙い通り穴熊に組むために98香としますが……。

C図からの指し手

85桂 86角 62飛 99玉 65歩 53角成 66歩 88銀 67歩成 62馬 同金 48銀 88角成 同玉 66角までD図

D図

C図から、四間飛車は、

「居飛穴に組ませる訳にはいきませんっ!」

と、ばかりに、85桂と角取りに跳ねます。

居飛車が66歩としただけでは、防御が不十分と見て総攻撃を仕掛けます。

居飛車もただ受けるのでは気が利かないので、64の歩を狙って86角と受けますが、四間飛車は53に角が成られるのも構わずに65歩と突いて、大決戦となります。

以下、53角成 66歩 88銀(67歩成が王手になるのを避けた意味) 67歩成と進みますが、67のド急所にと金を作って、四間飛車が必勝となります。

以下のD図までの手順は少しやらせ臭い手順ではありますが(笑)、居飛車は飛車を取っても敵陣に打ち込む隙がありませんし、57の銀を取られてはますます形勢に差が付くので致し方ないとも言えます。

D図は居飛車側の玉がどう逃げても詰み……。

66歩からすぐに穴熊に組むのも、四間飛車が圧倒することになりました。

④図からの指し手(2)

45歩 58金右 62飛 98香までE図

E図

居飛車は④図からすぐに98香とするとD図までのように潰されましたので、今度は58金右と上がって用心してから98香と上がってみます。

E図からの指し手

65歩 同歩 同桂 33角成 同桂までF図

F図

E図から、C図のように85桂から仕掛けるのは、以下、86角 65歩 53角成 66歩に、78玉と歩成と王手を両方防がれて旨く行きません(変化1図)

変化1図

85桂がダメなので、今度は65歩から仕掛けF図のように進みますが、57の銀の処置が難しいので四間飛車が有利です。

以下、66銀には39角。

68銀引とするのは66角。

48銀には77桂成 同桂 69飛成で、何れも銀を逃げるのは居飛車が困ります。

ですので、仕方なく66歩と銀を取らせますが、それには57桂成 同金 39角 58飛 42銀(55角の両取りを受けた手)で、やはり四間飛車の攻めが成功しています。

よって、E図のように58金右としてから98香にも、四間飛車からの攻めが利くことが分かりました。

④図からの指し手(3)

45歩 58金右 62飛 67金 42銀 98香までG図

G図

58金右まで備えても仕掛けが利いたので、今度はもっと用心して、67金まで上がってから98香としました。

さすがにこんなに備えたのなら、四間飛車の仕掛けは利きそうにない感じがしますが……?

G図からの指し手

85桂 95角 63飛 77桂 94歩 86角 84歩までH図

H図

四間飛車側はそれでも断固として仕掛けます。

今度は85桂からです。

G図から65歩と仕掛けるのは、99玉と入られて、85桂には88角と引けますし、66歩と取り込むのも同銀 65桂 88角で旨く攻められません。

ですので、85桂から仕掛けますが、ここで飛車に当てる95角が居飛車の用意した一手。

95角で86角なら、65歩で簡単に四間飛車が良くなるのですが(変化2図)、当てられては63飛と逃げるしかないです。

変化2図

対して、居飛車も77桂と跳ねて桂交換を挑みます。

ここで99玉などとのんびりしていると、すかさず65歩で居飛車は困りますので、77桂はこの一手の受けです。

以下、94歩と角取りに端を突いてから84歩と桂を支えてH図になりますが、この後はどちらが良くなるのでしょうか?

H図からの指し手

85桂 同歩 77角 83飛 36歩 43銀 78金 95歩 99玉 94桂までI図

I図

居飛車はここでも悠長な手を指していると65歩がありますので、85桂と桂を交換します。

85に歩を伸ばさせることによって、再度85から桂を打たれる筋を封じている意味です。

以下、同歩 77角に、四間飛車の83飛が大胆な一手。

85に歩が伸びたので、飛車を転回して今度は玉頭から攻め込むつもりです。

このまま手をこまねいているといつまで経っても受け一方になってしまう居飛車は、ここで36歩と突いて37桂の活用を見せますが、それには落ち着いて43銀と上がって37桂に54銀を用意し、78金の受けには95歩から94桂と着々と玉頭への攻めを調えて、I図となります。

I図は、次の86歩が厳しく、四間飛車が有利です。

居飛車は分かっていてもこれを回避することが出来ません。

よって、67金と備えてから98香と上がっても、やはり四間飛車の仕掛けは成立していると言うことになります。

④図からの指し手(4)

45歩 58金右 62飛 67金 42銀 78金 94歩 98香までJ図

J図

居飛車は用心の上に用心を重ね、78金と締ってから98香と上がります。

これで仕掛けが成立するのなら、そもそも居飛車穴熊には組めない恐れすらあります。

J図からの指し手

85桂 86角 66歩 同銀 65歩 77銀 同桂成 同角 66歩 57金 67銀までK図

K図

J図以下は、分かりやすく攻めます。

途中、65歩で66同飛もありますが、以下、同金 同角 88銀 57角成 64角 73銀打 55角 66歩 11角成で、思ったよりもハッキリしません(変化3図)。

変化3図

変化3図で、67歩成 同金 同馬には69香。

33桂には68歩 56馬 79金 95歩。

56馬には69香と。

何れの変化も四間飛車が指せそうではありますが、穴熊に粘られている感じがするので、本譜の順の方が分かりやすそうです。

K図は穴熊に直接噛みついて、四間飛車有利。

駒得をしながら攻めていますので、切れないように手厚く指しさえすれば、手数は掛かっても四間飛車が勝ち切れるでしょう。

以上で、講座を終わります。

結論は、

「居飛車穴熊に潜ろうとすると、四間飛車が積極的に仕掛けて互角以上に戦える」

です。

④図まで組み、居飛車の98香の瞬間に仕掛けるのがポイントでした。

……と言うことは、もしかすると居飛車は左美濃にした方が良いのかもしれません。

興味がありましたら、その辺の変化も調べてみると面白いかもしれませんね。

本講座では、四間飛車が後手番で仕掛けていてこれだけ戦えるのですから、まずまずの序中盤と言えるのではないでしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?