手まりの土台のお話

手まりの芯を譲ってください

先日ある方から次のように言われました。

「直径12cmの18等分の芯を譲っていただけますか?」

私は「手まりは完成品しか販売していません」とお答えしました。

ここでいくつかの疑問が出てきたのです。

お教室によっては地割のすんだ土台を販売するところがありました。

かなり前の情報なので、現在そういうお教室があるかどうかは不明です。

ただある方のブログを読んだときにわかったのです。

その方は以前は多くの手まりを作っていたらしいです。

でもそこに記載されていたのは

もう手まりは作らないのですか?と時々質問をいただきます。

お教室で地割済みの土台を購入していたので、お教室を離れた現在は作ることができないのです。

このように書かれていてすごく悲しい気分になりました。

そして今回お問合せいただいた方は「手まりの芯」と言うのです。

お流儀によっては発泡スチロールの球体を芯にして作るところがあります。

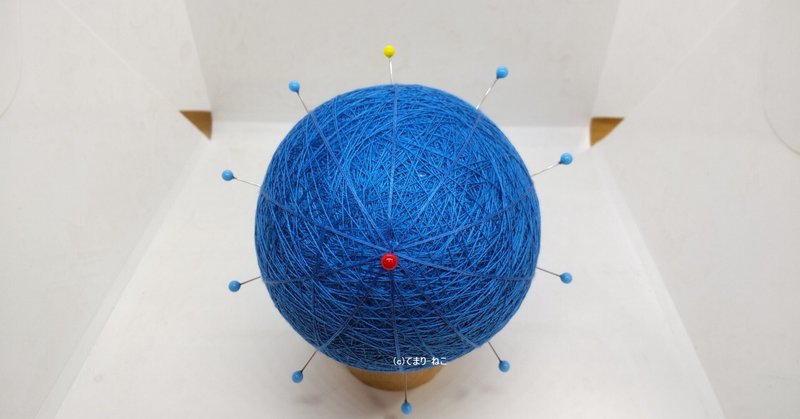

手芸店で芯を購入し、その表面に毛糸を巻いて好みのサイズにして作るのです。

ある時期の多くのお教室がこの方法を採用していました。

最初お問い合わせを頂いたとき、このスチロールボールの事なのかな?と思ったのです。

しかし「18等分の芯」と言っているので土台の分割が済んだものらしいと感じました。

そうなるとますます疑問が深まるのです。

直径12cmとなるとまぁそれなりのサイズです。

最近では私もそれなりの大きさの作品を作りますが、大きな手まりがメインの私のところでも一番多く作るサイズが直径10cmです。

最近の主流は皆さん小さいものを好まれますので普通に10cmと言ったら円周だったということも多々あります。

円周10cmと言えば直径だと3-4cmになります。

つまり直径12cmの土台は大きめのサイズになり、そのサイズを作るとなるとそれなりの経験者と言う事になります。

そして疑問のもう1つは「18等分」と言ったことです。

菊などはどのようなサイズでも製作は可能ですし、土台の分割もどのように分割しても可能になります。

しかし18等分と言うのはあまり作らない分割だからです。

もし16等分であれば非常にポピュラーな分割になります。

勘違いなのかそれとも意図的に18等分と言ったのか?とても疑問に残ります。

手まりの分割

18等分を作るとすると、9x2で18になります。

つまり円周を9等分してから、それを半分にして18等分になります。

9等分するためには3等分してから更に3等分する結果になります。

3等分を作るためには6等分してから3等分にします。

つまり物凄く手数が必要になります。

デザインとしてどうしても18等分する必要があれば作りますが、通常は作らない分割なのです。

16等分であれば4等分してそれを4等分すれば作ることができますので、ものすごく一般的な分割になります。

その他には変わり種の分割を言えば、7等分とか14等分という物を作る方もいらっしゃいます。

私は一時期15等分を好んで作っていたこともあります。

あとは20等分もデザインによっては好まれる分割になります。

以上の理由で18等分と言われたとき、物凄く違和感を感じたのです。

私が地割済みの土台を譲るとき

通常では販売していません。

ただ体験コースとしてレッスンを行うとき、分割済みの土台をお譲りする場合があります。

しかし過去、私のところでリアルレッスンを受けた方は全て、体験コースを選択しませんでした。

こちらも体験コースで行うのか、それともしかるべき期間きちんとレッスンを行うのか、最初にお聞きしていました。

とりあえず体験コースをやってみて、それからしっかりレッスンするという選択もありますが・・・とお話しするのですが、どの方も最初からしっかり全てをレッスンすることを望まれました。

その為、土台作りからレッスンをし、地割、そして模様作りと進まれました。

入門コースの場合、最初に作るのは土台のサイズが直径6cmになります。

これは初めての方が土台を作るのに直径5-6cmが一番作りやすいサイズだからです。

小さいサイズを望まれる場合、自習として好きなサイズで作るようにお勧めしていました。

直径5-6cmを作っていて8cmになったときはそれほど大きくなったという感じはしません。

しかし10cmになった時、大きくなったという実感があります。

それでもすぐに10cmに慣れます。

その後レッスンが進むと12cmを作るようになります。

12cmを作るようになるとちょっと土台作りが大変かな?と感じるようになります。

糸を巻くのにちょっと大変だなと感じ始めるのが12cmからなのです。

その後の大きな作品に慣れるために、10cmで作っても良い模様をあえて

12cmと指示を出している作品もあります。

つまり12cmの作品を作ると言う事は、全くの素人さんではないと言う事になります。

それを地割済みの土台を譲ってくださいと言われて、私は驚いてしまったのです。

土台の色と地割の糸も作品の一部です

私はよそのお教室の事は全く知りませんので、どのような状況なのかわかりません。

しかし作品を作るうえで、土台の色も地割の糸も全てがその作品の一部なのです。

地割の糸にどの色を選ぶのか?糸は2本にするのかそれとも3本にするのか?

全てが出来上がりの作品のイメージによって変わってきます。

ここまで書きながら古いテキストを思い出しました。

そのテキストの作品の多くが白い土台に金の細い糸で地割がされていました。

これであればお教室で地割済みの土台を販売することが可能になります。

私が習った和裁の学校

私が高校卒業後に行った和裁の学校では、1年生は部分縫いしかやらせてもらえませんでした。

4年生が裁断したものを2年生、3年生がヘラ付けをし1年生が部分縫いをするのです。

そして2年生の先輩たちが着物に仕上げるのです。

つまり3年生、4年生になるまで裁断を教えてもらえないので、1年生、2年生は一人では何もできないのです。

私はこの学校を半年で脱落して帰ってきました。

そして次に行った学校では、最初から全て教えてもらえたのです。

2回目に行った学校では、いろいろ前の学校で懲りていますので入学前にいろいろ先生にお聞きしました。

その時先生に言われたのです。

たとえ1日しか来ていなくても、それなりに学ぶことはできますと言われたのです。

また頂いたお金を全てお返しするつもりでレッスンするようにと先代の先生が言っていたそうです。

体験教室であれば、最後の1ステップをレッスンして作ったつもりになり、出来た!で良いと思っています。

しかしそれなりにレッスンしたら、最初から全て一人で作れないと何をレッスンしているのか?とも思ってしまいます。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

読んでいただきありがとうございます。 アトリエを無事引っ越すことが出来ましたが、什器等まだまだ必要です。 その為の諸費用にあてさせていただきます。