BOWIE and BERLIN新刊本 備忘録3/23

あのP-VINEから突然、デヴィッド・ボウイに関する翻訳本が先週発売された。題して「HEROES - DAVID BOWIE AND BERLIN」。3780円とかめっちゃ高い!

http://p-vine.jp/music/isbn-978-4907276768

で、アマゾンで原書のペーパーバック見たら、2014年出版になってるやんけ(!)遅っ。そしてペーパーバックでも高いな。だからP-VINEも高くせざるを得なかったのかな。

https://www.amazon.co.jp/Heroes-David-Bowie-Berlin-Reverb/dp/1780233779

ま、それはさておき、ボウイのキャリアで音楽マニアが最も崇拝するベルリン・トリロジー(3部作=ロウ、ヒーローズ、ロジャー)の時代に焦点を当てた、1973年生まれのドイツ人ジャーナリストが書いた本。翻訳者の腕によるところなのか、日本語として読みにくい。仕方ないか。

読む速度が上がらないので、読みながらメモをnoteに書き残しておこうと思った次第。途中でやめちゃうかもしれないけど。

まずなぜこの本に興味を持ったか。これは個人的に「なぜボウイはあの時期だけあのような作品を生み出すことが出来たのか?を探求することがライフワーク」みたいな感じで、色々読み漁ってきて、それ関連での新刊本ということで飛びつかずにはいられなかった、という話。昨年ミヒャエル・ローターにインタビューする機会に恵まれて、その時まだボウイ没後半年くらいだったのでやはりボウイのことに触れたのですが、どうやら「ヒーローズ」制作時にボウイはローターに参加して欲しいとオファーを出しており、ローターも興味を持っていたそうですが、ボウイのオファーはローターに届いていなかったらしく、間に入ってた人(誰?)が「無理みたいっす」と話を遮断してしまったようなんですよね。残念この上ないですね。

ロウのレコーディング直前くらいの時期(1976年)に、ブライアン・イーノがドイツの田舎の湖のほとり、フォルストにあったハルモニアのスタジオに押しかけて突然セッションを行っていますが、そこでローター、メビウス、ローデリウスからインスピレーションを受けたようで、その体で(同じ年に)「ロウ」の制作に入っていると思うので、間接的にはローターの要素も3部作に入り込んだかな、と拡大解釈も。

さて本書の序盤は「ボウイとナチズム崇拝」という小テーマをひきずりながら「ステーション・トゥ・ステーション」期の話から始まります。音楽的な”ジャーマン”への傾倒はこの時期から始まっていたことは色々な文献に書かれていますが、ツアー移動の電車の中で特に好んで聴いていたのが「アウトバーン」(クラフトワーク)と「ノイ!2」(ノイ)だったと。ノイの2ndは制作費カットの影響でスタジオ使用時間が大幅に削減されたため、A面で作った楽曲をB面では再生速度を弄り倒して何とかLP1枚の尺にしたという奇異な作品で、ノイ!の2人とコニー・プランクにとっては恐らく不本意、満足いく作品ではなかったと想像するが、皮肉にもこの「弄くり倒した」部分が狂気さを醸し出し、後年高い評価を得ていますね。某香港映画にも使われたりと(笑)。

それと本書は注釈が多いです。ボウイが関心を抱いていた人、モノ、作品などが中心ですが、それらが2017年1~4月に寺田倉庫で開催中の『David Bowie is回個展」で目にするモノと結構かぶるので、本書を読もうと思う方はぜひ先に回顧展を観ることをオススメしますよ。

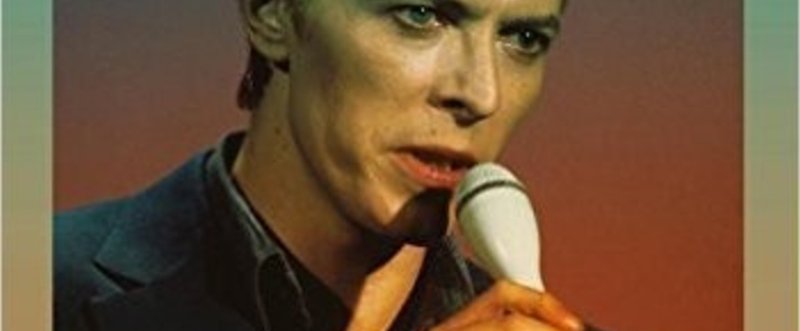

私は「ボウイファンとして、いつのボウイが一番好きか?」と問われたら、1つに絞るのは厳しいとことわりつつ1974年を挙げると思います。ジギーが亡くなった翌年、アメリカン・ドリームに期待を寄せ全米大ツアーを敢行したあの年。朽ちてしまいそうな位痩せ細り、声もロクに出なくなったボウイに哀愁を感じるのです。本書の序盤に、その1974年のツアー映像を唯一プロショットとして残したコンテンツ、BBC制作・放送のドキュメンタリー番組「CRACKED ACTOR」の撮影シーンが出てきます。日本語字幕はありませんが、YouTubeにフル動画があがっているので、こちらも観ておくことをオススメします。もちろん映画「地球に落ちてきた男」は言うまでもなく観ないと。今ならブルーレイが1000円ちょいで買えますよ(アマゾン)。

さて今読んでいるのはSTSツアーの76年です。読み進めるのが楽しみです。

追記:

ハルモニアが出てきたんだけど、表記が「ハーモニア」(涙)。P-VINE、しっかりしてよ!w

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?