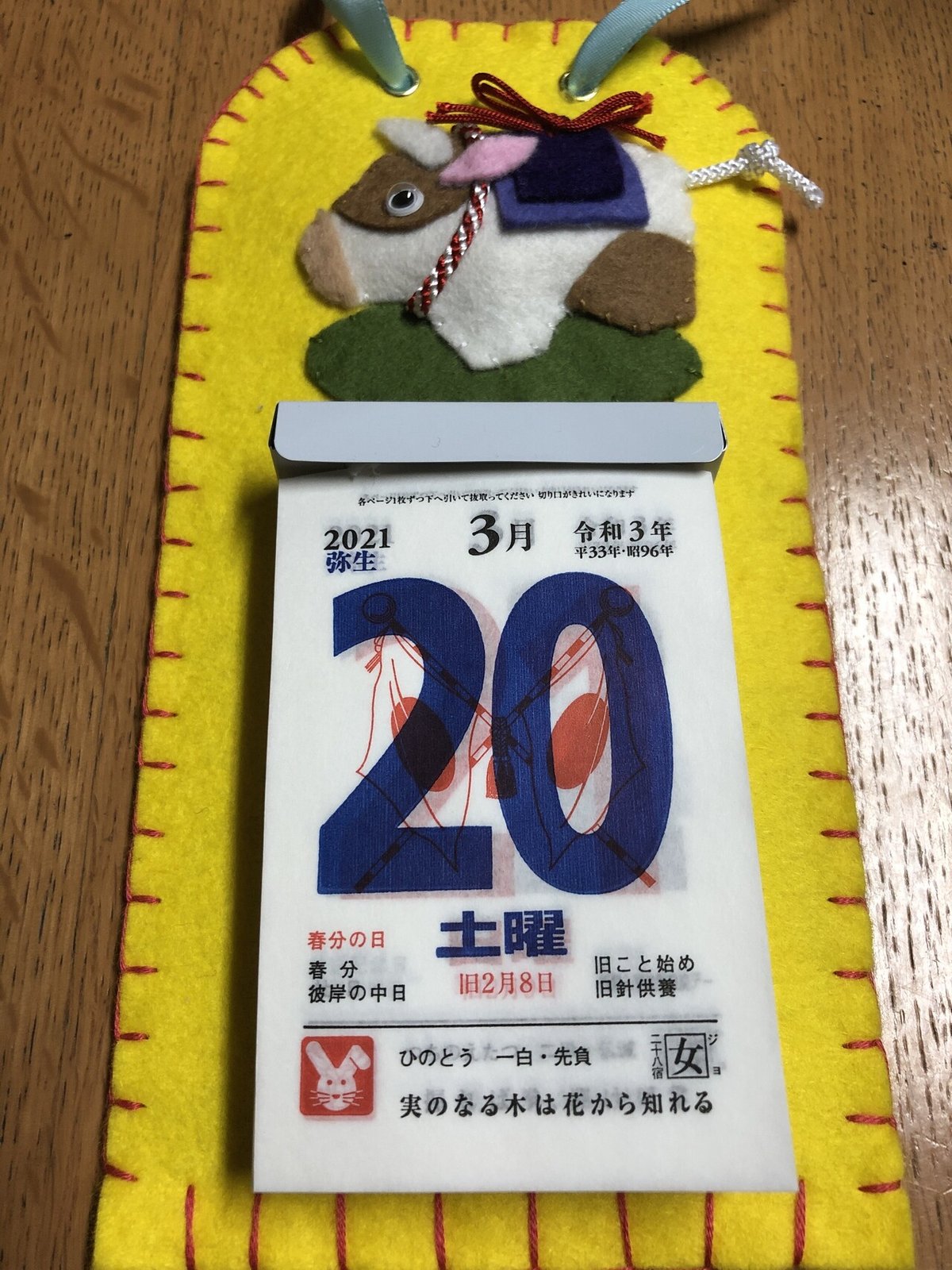

昨日の日めくり 3月20日

今日の一言は、

「実のなる木は花から知れる」

みのなるきははなからしれる

【意味】

すぐれた人物は、子どもの時から凡人とはどことなく違うというたとえ。

よく実のなる木は、花が咲いた時からわかる。

という言葉です。

*

毎週火曜日に年長になる息子と親子水泳を受けています。

その教室は、楽しく水に慣れるところから始まるので、年少から年長まで3年間続けても、クロールが少しできるくらいです。

その教室の中で、春から小学1年生になる女の子が一人だけ、クロールも、背泳ぎも上手になりました。

その子からは"上手になりたい!"という気持ちが見えます。

他の子とやる気が違うんです。

先生に、小学生からは上手な子が進む"特別コース"をすすめられたそうです。

将来どうなるかは分からないけれど、その子に、すぐれた人物は、子どもの時から凡人とはどことなく違うというのを感じています。

ちなみに、息子は去年の夏、海に6回も行った甲斐もあり、泳ぐことは好きで、水を怖がることはありません。

でも、バタ足は膝が曲がりすぎて遅いです。

その水泳教室では"楽しむ"ことが目的になっているので、子どものやる気次第で上達の仕方が違います。

息子の最近の流行りは、プールの中で私をおんぶすることです。

他の子や、お母さんたちに「ママをおんぶできるんだ🎵(すごいでしょう?)」と毎度毎度アピールして回るから、息子におんぶされている私はなんだか恥ずかしい💦

でも、親子で楽しむ教室は数が少ないので、貴重な思い出作りだと思って、楽しんでいます。

*

もう一つ、すぐれた人物は、子どもの時から凡人とはどことなく違うといって思い出したのが、ピーターラビットの作者、ビアトリクス・ポターさんです。

昔、中学校の国語の教科書に載っていたので、ネットの中に話が載ってないかと探しましたが、どーしても見つかりませんでした😔

ビアトリクス・ポターさんのことを簡単にまとめます。

1866年生まれ

イギリスロンドンの裕福な家庭に育ちます。

当時、裕福な家庭の女子の教育は家庭で行われ、生涯学校に通うことはありませんでした。

弟とたまに来る親戚の他、友達はいませんでした。

なので、物思いにふけったり、幼いころから絵を描くことを好み、多くのスケッチを残しています。

絵本作家としての原点は、1902年に出版された『ピーターラビットのおはなし』で、これは元家庭教師の子どもに描いて送った手紙が元になっています。

参考Wikipediaほか

教科書に載っていたのは、ビアトリクス・ポターさんは、生き物は何でも好き、ということです。

カエル トカゲ イモリ 蛇 コウモリ いろいろな生き物を飼育していました。

そして何より印象的だったのが、

ある夏、キツネの死体を見つけます。

大人には内緒で皮をはぐと、骨だけ残るように煮て骨格を取り出してスケッチしていました。

という文面でした。

これは9歳の頃のエピソードだそうです。

私の娘は10歳ですが、とても同じことをするとは想像できません。

ちなみにキツネ以外でも、捕まえたウサギを飼い、ロンドンに連れて帰り、死んだらウサギの皮をはぎ、骨になるまで煮てから骨格のスケッチをする。ということもしていたそうです。

教科書にはビアトリクス・ポターさんが9歳のときに書いたキノコの絵がありましたが、図鑑に載せられるレベルのスケッチでした。

驚いて、今でも覚えている話です。

*

振り返ってみれば、有名な作曲家や、芸術家、発明・研究家、スポーツ選手、文筆家、などは小さな頃から才能の芽が出て、花が咲いていますね。

ことわざを調べていたら、下記のようにまとめている人がいました。

神童才子、三十路過ぎればただのひと、という言葉がある。

いくら若いうちの花が立派だからと言って「こりゃあ将来たくさん実がなる実がなる🎵」と周囲が騒ぎ立てるのも、あまり良くないことだ。

過度な期待は却って成長の妨げになるもの。

若木の可能性を見出したとしても、こっそりサポートする程度のほうが、本人のためにも良いのではないか。

樹木で例えるなら、直接肥料をどばどば追加するんじゃなくて、日当たりを良くしてあげるとか、支え木を添えてあげるなど。

人ならどう育てるのが良いでしょう?

まずは興味があるものに出会うこと、

その次に環境を整えること、でしょうか。

人を育てるのは難しいですね。

"見守る"という気持ちを忘れずに、子どもの心に寄り添いたいです。

*

もし、子どもが特別に実のなる木ではなかったとしても、

今の時点でもう、子どもからの絶対的な信頼や愛情、子どもを通じて広がった感性や、守りたい存在がいる強さ、優しさ、失う怖さ、

そんな言葉で表しきれない、とにかく大切な愛しい気持ちを抱かせてくれる存在だということは、これから、どんな風に成長していこうとも変わらない、と思っています。

この先、高校進学やその先の大学、就職、結婚する、しない、どんな人生を歩んでいっても、

助言はしても、子どもに自分の夢を押し付けないように、気をつけたいと思います。

20日の二十八宿は「女(じょ)」でした。

昨日はぼたもちを作りました。

材料は、餅米4合:白米1合、あとは餡子ときなこです。

お米も普通に炊くだけです。

それを"半殺し"に米が潰れきらないように、すりこぎ棒で潰します。

その半殺しの餅ご飯が熱いうちに、手で小さく形を整え、近所の和菓子屋さんで買ってきた餡子で包みます。

今年は餡子が柔らかめで、上手くいかず、見た目はいまいちですが、味は美味しいです😅

作り始めると、手はベトベトで、スピード勝負なので、作っている途中の写真はありません。

きなこのほうは作ったそばから子どもが食べていました。

案外、簡単に作れるので、みなさんも作ってみてくださいね🎵

サポートはお気持ちだけいただきます💖 記事を読んでくださってありがとうございました😊✨