快風丸の記事を見つけた

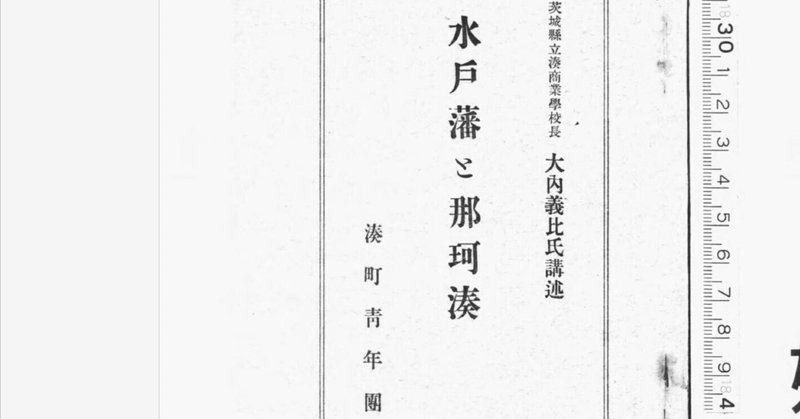

昭和8年12月25日発行の「水戸藩と那珂湊」に快風丸に触れていた記事(講演内容をまとめたもの)を見つけました。

話のポイントとしては、元禄時代における那珂川の河口は500トンクラスの船が行き来できたが、江戸時代末期には難しくなってしまったことを説明したかったようです。

また、快風丸に先立って建造した船が転覆してしまい、その供養のため川に餅をあげるという話は興味深いものです。今でも残っているのでしょうか?

以下記事を引用します。

快風丸の話

義公は快風丸という船を湊で建造された。この船は長さ27間、幅9間、櫓が18間、船子60人と書いてありますから、相当大きいものであったようです。

茨城丸との比較を申しますと、茨城丸は大きさが60トンですから、ざっと4、500トンの大きさがあったようです。大きな船でした。この船は、どんなわけで作ったかというと、水戸藩においてはこの船で北海道を探検しようとしたらしい。元禄3年2月3日那珂湊を出帆して蝦夷松前に航し、物産をつんで12月帰港したのであります。やはり蝦夷地を国防上重く見ていられたのであります。その探検のためにこんな大きな船を作ったのであります。

しからば、そんな船をどうして出入りさせることができたかと申しますに、元禄のころは河口も相当深かったようです。ところが幕末になると、そんな大きな船は出入が困難になった。千石積の船は、荷役して入ったらしい。もっとも800石位の船は荷物を積んだまま出入りしたとの事です。

ここで一寸よけいな事ですが、湊河口は義公時代には4、500トンの船は出入りできたのですから、その後埋まったのですが、それは流れの統制を失ったのだと思います。水の流れの統制がついて行けば、相当の水深を得られるということは歴史によって証明されているわけです。それから昔の河口は相当暗礁が多かったようです。これを取ろうとして相当苦心したようです。今の河口には暗礁がないようですから水の統制さえつけばよい。幸いに全町をはじめ各方面の援助で修築案が着々進行しているようで誠に結構なことです。成功の暁には相当なものができることと確信いたします。

なお、快風丸について、こんな話があります。歳時義公が海の方を見ると、はるかに雲が起こっている。これは先に陸地がある証である。そこで大きな船を出して探検しようということになったのです。

ところが第一回に出航したときには、暴風にあってしまったのです。藩士橋某は今日は暴風雨だから出船を見合わせたらよかろうと申し上げた。ところが義公はいったん決心したことは、やるというので、某は自分だけ乗って出ること数町、たちどころに船は転覆してしまったのです。乗組の者は皆溺死してしまった。それでその供養のために毎12月1日には、餅を川にあげることになったということです。

そうして一回目は失敗に終わり、また二回目も事故により失敗に終わり、ほんとうに蝦夷地に行ったのは三回目であったのであります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?