快風丸の蝦夷地探検

徳川光圀が船を建造して蝦夷地、いわゆる北海道を探検したという話は地元にいながら機会があるまで(洋上学習に参加して)ついぞ知りませんでした。

水戸黄門漫遊記は有名なのにこれほどの一大事業があまり有名でないのが残念です。

以下那珂湊市史近世から抜粋

快風丸の建造

快風丸は、用材は南部から取り寄せ、舟大工は大坂から招き、その費用は7000両。造船地は那珂湊(ひたちなか市)と推定される。

宝永5年(1708)以降に成立した「快風丸蝦夷聞書」(水戸市彰考館蔵)と文政頃(1818~29)に成った「快風丸渉海紀事」(彰考館蔵)がある。また、明治20年代の栗田寛「快風船記事」がある。

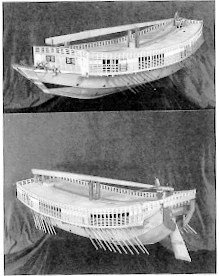

快風丸は、その総長27間、横幅9問、両脇の欄干が1間ずつ、帆柱は杉材で18間、その木は3尺角、木綿帆500反、櫓は40挺から60挺立の大船。この船をみた人々の風評でも「蝦夷人はこのような船はみたことなし」といい、仙台藩の船頭らは、「上方の商船や西国大名の船にも、このような大船はない」とか、「いや往々ある」とかいったことが記されている。

船内には、長さ9関、櫓8挺立ての大伝馬船2隻、長さ6間、櫓6挺立ての小伝馬船2隻を備え、帆はろくろで上げ下ろし、船屋形の上に四尺四方、矢倉のように組んでアンジン箱と称し、ここに一尺四方の磁石や海図を備えつけた。居間には僧心越筆の「快風丸」の船額が掲げられ、これは金字で大きさが一間余もあった。

さらに船体には、天幕が紫葵の紋付き、纏・小旗紋付き、下の幕は丸に水の印、上の方に紋付きのちょうちん16をかけ、大ぼんぼり12、鳥毛の槍2本を立てた。

快風丸の建造には大坂の船大工が招かれ、船の諸道具の購入は長崎代官末次平蔵に依頼している。

快風丸は、櫓を漕いで進むときは一押しに一尺位、以前の船と違い、波のうねり二つに乗るという大船だったので、船はゆれず、平らに進んだという。また、風によって流されるときは、百尋ばかりの大網を2、3本艫につけて波にからませて防いだともいう(「たらし」という方法)。

蝦夷地への渡航

快風丸の蝦夷地渡航は3回。第1回が貞享3年(1686)で、船頭は鈴木平次郎。出航したが蝦夷地へ行くことができず、途中から戻っている。

第2回は、貞享4年で船頭は崎山市内。同年6月1日に松前へ着き、福山藩(松前藩)に石狩へ行くことを願ったが、蝦夷地へ入ることは藩法のため許されなかった。しかし、商船に準じて石狩へ行ったものの、その結果は十分でなかったらしい。第3回が元禄元年(1688)の蝦夷地渡航で、船頭は同じく崎山市内。他の乗組員は、かじ取り2人、帆役2人、医者1人、御目附足軽1人、押目附1人、錨役2人、大工1人、台所向役人2人、炊4人、手前水主10人、雇水主34人、その他で総勢67人。かじ取り、帆役は、大坂・長崎から召し抱え、また黒人2人を長崎からよんで乗せたというから、大洋航海の技術者、経験者が蝦夷渡航のために使われたのである。

元禄元年2月3日、快風丸は3年分の食糧を積んで那珂湊を出帆。

快風丸は、松前を6月26、4日頃出船、3日がかりで6月26、7日頃蝦夷地石狩へ着船した。ここで蝦夷人との交流、交易が行われた。やってきた蝦夷人らは、着船の3日目から3日間で940、50人に達したという。交易では塩鮭2万本、熊、ラッコ、トドなどの皮類を、米、麴(こうじ)、酒、たばこなどと交換した。一方、御目附足軽の深野萩衛門は、通辞と傭人5人をともない、石狩川を3日ほど遡って奥地の調査を行った。

蝦夷地にとどまること40余日、8月6、7日頃出帆、途中で難風大しけに会い、百里ほど韃靼(沿海州)の方へ流されたが、8月15日頃松前へ着船した。松前矩広から返礼として光圀へ贈られたクロユリ1鉢、タンチョウヅル2羽、島ふくろう1羽を積んで松前を出船した快風丸は、12月27日に那珂湊へ無事帰港した。

この元禄元年の蝦夷地渡航を最後として、光圀死後の元禄15年9月か10月頃から取り崩しはじめたようである。

現代の交流事例参考URL

ひたちなか市洋上学習の実施にあたり、快風丸関係の史跡視察や小学校との交流にあたっては、石狩観光協会、石狩小学校、トップツアーズの多大なご協力をいただき、実現したものです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?