2018年my年間ベストアルバム30

やっとできます。毎年楽しみにしている年間ベスト。年間ベストがあるから一番好きな月は12月だと、この際勢いで言ってしまいたい。その面白さといえば、枚数を絞ったり、順位をつけたりすることで、自分の譲れない根本やクセ(聴き方の?)みたいなものが、意図せず滲み出てくるところにあると思うのだ。たとえそれが何らかの文脈に沿って選ばれたものでなくても。今回も単純に好きな作品、支持したい作品を30枚選びました。これが今年の、現時点での私の写し絵ということで。

30. Okay Kaya『Both』

NYブルックリンのSSW、Okay Kayaのデビューアルバム。フォークシンガー寄りのソングライティングにThe xxやSamphaも手がけるRodaidh McDonaldによるミニマルなエレクトロR&Bサウンドが実によく映えている。ベース1本で始まりミニマルなサウンドの中、淡々と歌い上げる「I Die Slow」なんて、コーラスワークが強化されたThe xxみたいだし、「Tu Me Manques」のボイスエフェクトは溶けていくように美しい。

Best Track : 「La Meg」

29. CRCK/LCKS『Double Rift』

現ceroのサポートメンバーの小田朋美さん、Taylor McFerrinやKurt Rosenwinkel、くるりでの演奏歴があるドラマーの石若駿さんなどによるCRCK/LCKS。大胆に歌を前面に押し出すようなサウンドメイク、構成にシフトしてきた今作で、俳人 佐藤文香さん、詩人 文月悠光さんといった気鋭の作家から歌詞提供を受けたのは実に自然なことだったのでしょう。中でも佐藤文香さん作詞の「O.K.」のカメラワークは強烈に素晴らしい。ということを以下で書いたので、ぜひ見てみてほしい。

Best Track : 「O.K.」

28. Noname『Room 25』

シカゴ出身のフィーメールラッパーの2作目(でありデビューアルバム)。前作「Telefone」はひたすらに彼女の声、囁きを中心として成り立っていて、放たれるその小さなアクション、機微を取りこぼすまいと耳をそばだてるような静謐かつリラックスした作品であったけど、今作はもちろん今までの長所は健在な上で、グッと豊かになったバンドアンサンブルに押し切られるような作品だ。エキゾチックなニュアンスも飛び出すビートと、プロデューサー兼ベーシストのPhoelixによるベースをはじめとする演奏が本当に素晴らしい。

Best Track : 「With You」

27. George Clanton「Slide」

NYのインディー・レーベル「100%ELECTRONICA」のレーベルオーナーでもあり、「ESPRIT 空想」名義での活動も行うGeorge Clantonの2ndアルバム。エレポップ、シューゲイザー、ドリームポップ、ヴェイパーウェイブ… ポップミュージックの歴史を華麗に航海するようなその逞しさに、僕はThe Avalanchesの姿を見た。過去から未来へ、アートワークさながらスロープを駆け降りるようにスルスル繋いだ音楽の行き着く先とは。今日も僕はダッドスニーカーがやがて踏みしめるその大地に想いを馳せる。

Best Track「Monster」

26. Antonio Loureiro『Livre』

ブラジルのSSW/マルチ奏者による6年振りの3rdアルバム。優雅なジャズを基調に、ブラジル音楽のエキゾチックなエッセンスや、現代的なエレクトロニクス、数曲ではロック的なヘヴィネスも携えたその編集能力は底知れない。パーカッションやキーボード、ギターとドラムの音域が有機的に混じり合う、あえてロウをカットしたようないい意味で軽いジャズらしいドラムミックスを歌モノに引っ張ってくる感覚は、この作品にも客演しているKurt Rosenwinkelの昨年のアルバム「Caipi」やcero「POLY LIFE MULTI SOUL」を通ってきた今こそより直感的に響くものだったように思う。

Best Track : 「Jequitiba」

25. Richard Reed Parry『Quiet River of Dust, Vol. 1』

Arcade Fireのメンバーとして知られるマルチ奏者のソロアルバム。今作は、日本の民族・神話、仏教の神話、辞世の歌、英国のフォークソングからインスピレーションを得た楽曲集の第1弾であるという。しかし、僕はむしろSufjan StevensやThe NationalなどのUSインディーからJim O'Rourke、Tortoiseといったシカゴ音響派まで実にアメリカらしいサウンドスケープを感じる作品であった。

Best Track : 「On the Ground」

24. Vessel『Queen of Golden Dogs』

今回の30枚に対するコメントでこの作品が一番何書いたらいいか分かりません、知識がなくて。純然なエクスペリメンタルミュージック、IDMといった範囲に属する音楽は、例えば今年で言えばSOPHIEやOPNなど、すごいなーとは思うものの、普段繰り返し聴きたくなるレベルには自分の耳がチューニングされていないのだけど、この作品の醸すどこか祝祭的な雰囲気や、何が飛び出してくるかわかないプログレッシブだけどキャッチーな展開の前にはそんなの関係なかった。

Best Track : 「Paplu (Love That Moves the Sun)」

23. クラムボン『モメント e.p.3』

クラムボン大復活である。人懐っこい「みんなのうた」になり得るピアノロック、室内楽寄りのアンビエントなポストロック、力の抜けたフォーキーな弾き語り、攻めた譜割の言葉遊びとこれまでの「らしさ」をこのミニアルバム1枚、たった5曲で実に鮮やかにアップデートしてしまった。下手したら今からでも日本のポップミュージックのトップランナーという立場に収まってもおかしくないのにと思う。たぶん僕は過大評価しすぎで、みなさんは過小評価しすぎ。

Best Track : 「グラデーション」

22. Villagers『The Art of Pretending To Swim』

アイルランド・ダブリン出身のSSW コナー・J・オブライアン率いるバンドの4枚目。ソングライティングはかなりオーソドックスなこれぞフォークロックという風合いで、ただただ良い歌がもうそれだけで満足。その上でパーカッシブなビートアレンジやエレクトロニクスの差し込み方は華やかかつ実験的だし、Antonio Loureiroの作品でも言及した、いい意味で軽いドラムミックスはやはり今年の「気分」な音の1つだった。

Best Track : 「Long Time Waiting」

21. Puma Blue『Blood Loss』

UKブリットスクール出身のニュージャズ/ソウルシーン。いや、もっと範囲を広げて、R&B/ソウル、ジャズ、ヒップホップ、フォーク、ロック、ブルースといった生楽器の音色を中心として、複数ジャンルを巧みにクロスオーヴァーしていくUK周辺の気鋭若手アーティストとした時、両手で足りないほどいくつもの名前が思い浮かぶ中でも、今年フェイバリット級になったのがこのPuma Blueだ。滑らかなソングと、すべての楽器に謎の振動(ノイズ)が乗っかっているような過剰にざらついた圧倒的サウンドテクスチャーの掛け合わせはどこまでも妖艶。

Best Track : 「Bruise Cruise」

20. Anderson .Paak『Oxnard』

「'Til It's Over」、「Bubblin」の2曲のシングルで、今年常にプレゼンスを示し続けたAnderson .Paakは11月にこの2曲を収録しないアルバムをリリースした。そのソングライティング、サウンドプロダクションは70-80'sなソウル、ファンク感高めで、なるほどクールなエレクトロR&Bの香りを纏う「'Til It's Over」が収録されなかったのは納得だ(「Bubblin」は入れてよかった気がするが)。今年のフジロックでのAnderson .Paak & The Free Nationalsのステージを想う。音楽とは楽しいものだ。それをドラムで、ラップで、歌で、いつだって伝えてくれるのがAnderson .Paakなのだ。

Best Track : 「6 Summers」

19. BROCKHAMPTON『iridescence』

17人?のメンバーが集うヒップホップクルーのメジャーデビューアルバム。大半のメンバーがKanye Westのファンサイトで知り合ったというのも納得のロック的なダイナミズムとラッパー陣のキャラの立った声質、ラップが何ともキャッチーだ。人種もsexual preferenceも単一ではないメンバーで構成され、あらゆる差別に対してNoを表明する、そんな彼らがデビューアルバムタイトルに選んだ単語が「iridescence =虹色」だ。

Best Track : 「BERLIN」

18. Tirzah『Devotion』

ロンドンの新鋭シンガーのデビューアルバム。長年のコラボレーターであり、親友であるというMicachuのサウンドプロデュースがまず、劇的に素晴らしい。音数をグッと絞ってどこか雲がかった不思議な奥行きをもったアンビエンス中で歌われるR&B/ソウルミュージックは、まるでFrank Ocean「Blonde」ではないか。ピアノのループ1本で息を飲むような美しいアンビエンスを作り出す5曲目「Affection」はその中でも異彩すら放つ究極のアンビエントソウルポップ。

Best Track : 「Affection」

17. Analogfish『Still Life』

「BPM 110の8ビートだけに宿る魔法」というキャッチでもってこのアルバムを評したい。そんな本作の大半の楽曲はシンプルな8ビートの中でも曲ごとの機微を巧みに表現するリズム隊と、簡素ながら美しいギターリフが軸だ。「静物/ Still Life」の1周期の長い一筆書きのようなギターリフや、まさにちょうどBPM 110付近の「Sophisticated Love」のカッティングギターには普遍的な色気が存分に詰めこまれている。ついつい日々新しい音楽に手が伸びてしまう中で、何度この作品に立ち戻っただろうか。そんな「日常」のアルバムのオープニングは厚めのコーラスによる、こんなフレーズの繰り返しで幕を開ける、「今日も大変だった」。

Best Track : 「静物 / Still Life」

16. Sen Morimoto『cannonball!!』

シカゴ在住のマルチ演奏家による1stアルバム。ジャズ、ヒップホップを両輪として、ポリリズミックなビートにどこか素朴でメロウなフロウが絡み合う。そのテクスチャーは同時期のリリースであったceroを強く彷彿させるもので、彼らの3rdと4thの中間くらいのものだという感覚で、聴くことが多かった。サマーソニックでのライブで見た彼は、曲中に歌、ラップ、そしてサックスをシームレスに行き来し、サックスを鳴らし始める前の「来るぞ、来るぞ…!!」というイメージが、実にAnderson .Paak的だったということも伝えておこう。

Best Track : 「cannonball」

15. People In The Box『Kodomo Rengou』

このアルバムについて語るにあたり、cero、Antonio Loureiro、Dirty Projectorsといった面々をまずは挙げておきたい。僕にとってそれらのポリリズミックなビート感覚や、各パートがこれまでのバンドミュージックとは別種の構造でレイヤードされるような感覚は、今年1年掛けて少しずつ血肉化していくようなものだった。リリース当初は特に序盤の楽曲群について、何か掴み切れていなかったこの作品を秋口に聴いたときのパズルが解けたような感動。そういう感覚をたくさん味わいたくて僕は音楽を聴いている。

Best Track : 「町A」

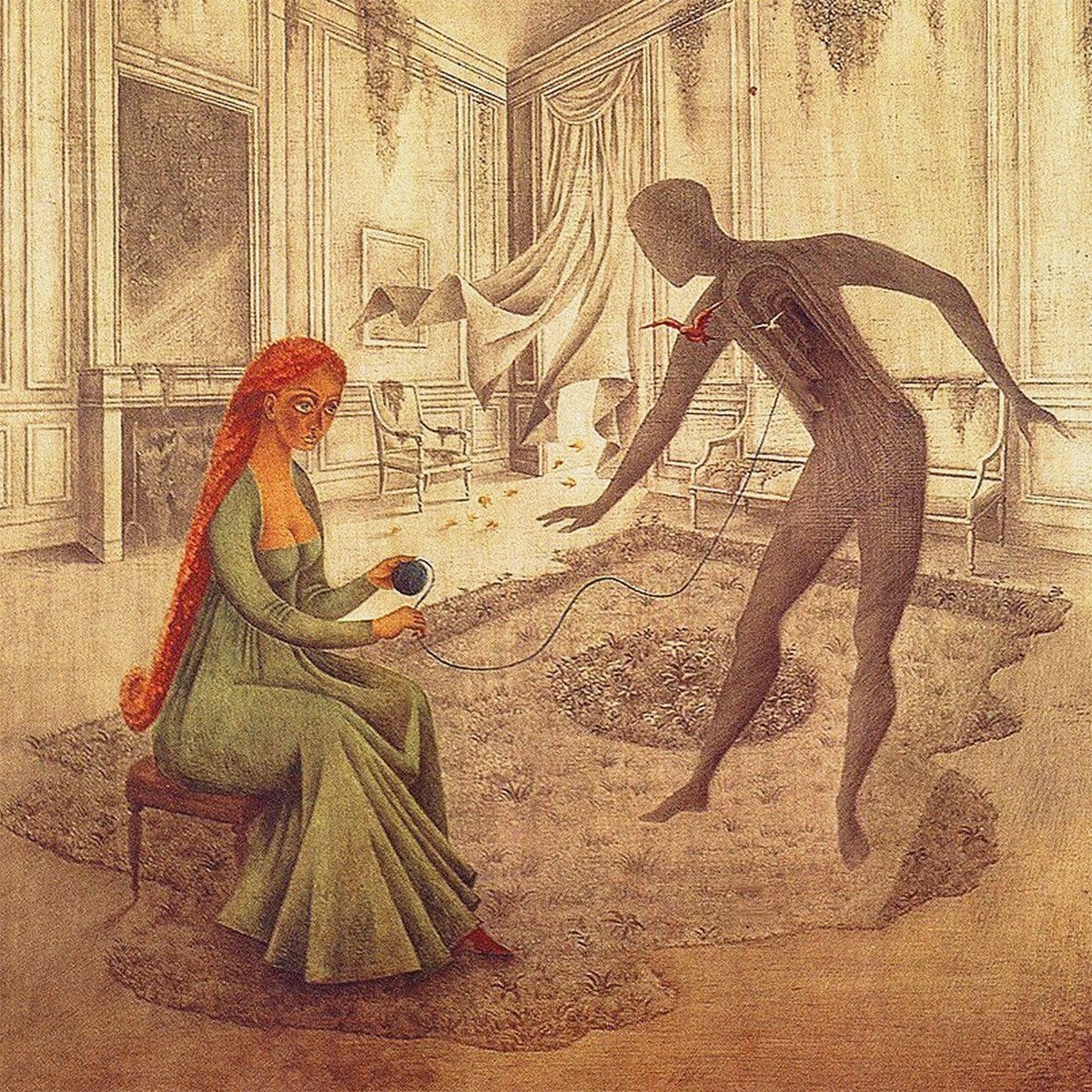

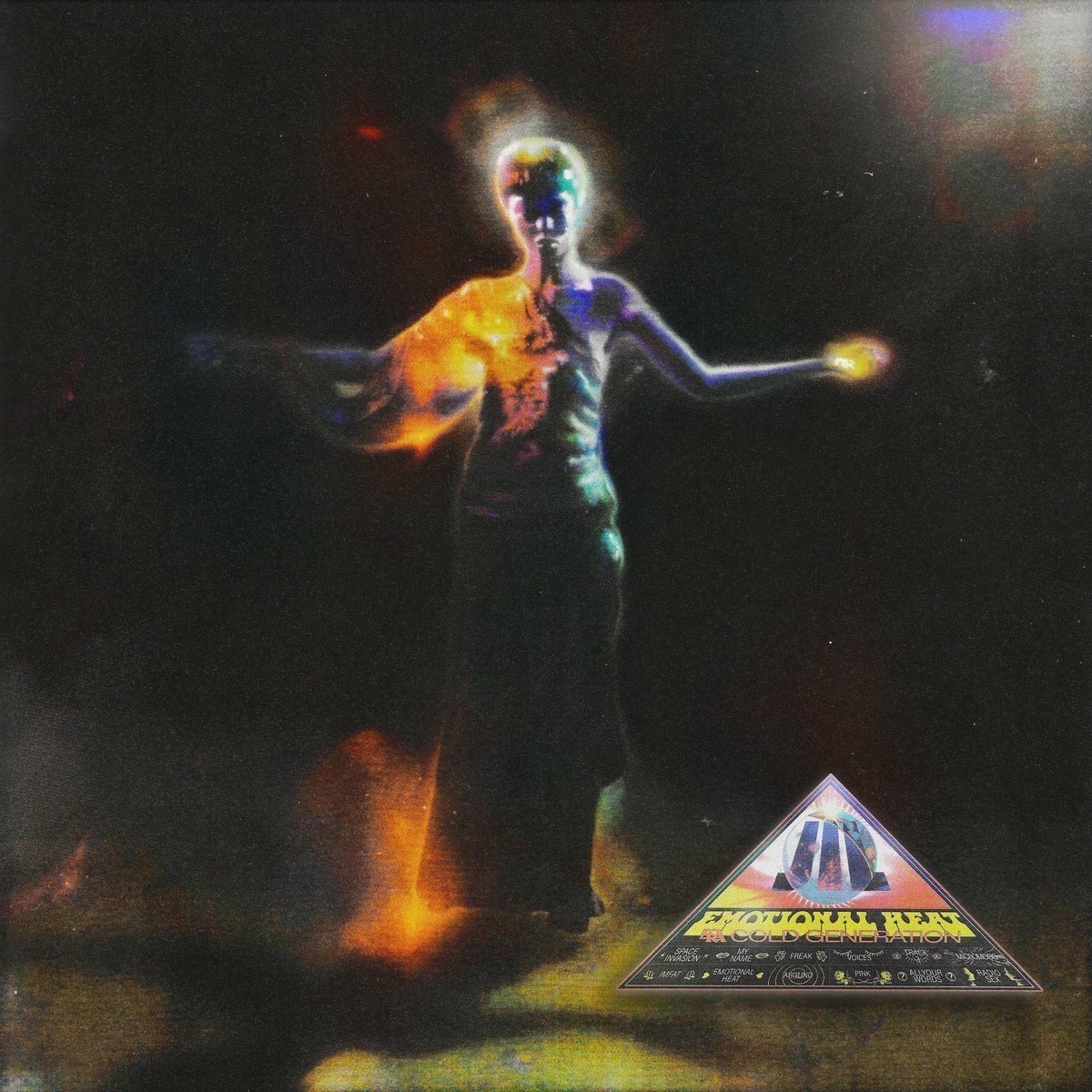

14. JIL『Emotional Heat 4A Cold Generation』

ニューヨークのR&B/ソウルシンガーのデビューアルバム。そのファルセットボイスや黒さ以外にもポストロック等の匂いも感じるハイブリッド性の高いソングライティングは、Moses SumneyやFrank Oceanといったところと近しいように思われる。特に全編に渡り純度の高いエレクトロサウンドが展開される本作は、Frank Ocean「Channel Orange」をよりドープにしたイメージではなかろうか。アルバムの聴き所、流れを作る編集能力、特に3曲目「Freak (feat. Salomon Faye)」のようにfeat.のラッパーの投入タイミングも絶妙だ。

Best Track : 「Pink」

13. Victory「The Broken Instrument」

アメリカ ミシガン州出身のSSWのデビューアルバム。愚直なまでにトラディッショナルなフォーク/SSWマナーに凝るようなソングライティングを音響面等で現代的に仕立て上げるバランス感は、最近ではThe Luminnersを彷彿とさせるし、一方でフォークソングを軸にジャズ、ソウルのエッセンスが人懐っこい歌モノに実に理路整然と収まる様は、Bruno Majorのようでもある。例示した2者のようにこのアルバムも、自分の抗えない好みの典型といえるかもしれない。今年は女性SSWの良盤がたくさんあったようだけど、これがベストでしょう!?

Best Track : 「Open Your Eyes」

12. 折坂悠太『平成』

ソングライティング、アレンジ、録音、歌唱どれをとっても完成度の高いこのアルバムについて、あえて1曲の歌詞にフォーカスしたい。短いので全引用してしまおう。

そちらは揺れたろうか 揺れたろうか 交わる事のない道なりに 地平を破いた風景が 通り過ぎてく 彼の地のあなたと呼び合い 歌うは夢だろうか 夢だろうか そちらは揺れたろうか 揺れたろうか

「そちらは揺れたろうか」たったこれだけの言葉が、どれだけの市井の人々の生活、感情を掬い上げ、そこに固有のストーリーを生むだろうか。揺れることは想うこと、想いは地割れのような「線」でもって、大切な人々を繋いでいく。

Best Track : 「揺れる」

11. Jacob Collier『Djesse (Vol. 1)』

ロンドン生まれの奇才マルチプレーヤーの2作目のアルバム。今年この作品以上に(作品として成立していながら)ぶっ飛んでいるものを僕は知らない。冒頭3曲の流れを説明をするだけで、誰でもお腹いっぱいになってしまうと思うので、そうします。断片的に現れては消えるクワイアからそういう「声」を生かした静謐なエクスペリメンタルミュージックが始まると思いきや一転、昔のアニメ映画の劇伴のようなオーケストラルサウンドに突入し、いつの間にか「22, A Million」以降のBon Iver やDirty Projectorsのセルフタイトルを思わせるエレクトロサウンドを経て、これまたいつの間にか往年のソウルポップが流れ出し、ピアノの弾き語りで終わる。そのシームレスに繋がるオムニバス感はSufjan Stevens「The Age of Adz」のラストトラック「Impossible Soul」に通ずるものを感じる。Vol. 1と後ろにくっついたタイトルからも察せられるようにこの作品は、なんと4部作の構想であるという。まだ25%。この作品を存分に楽しみながら、はたまたその途方のなさに戦慄しながら残りの75%を待ちたい。

Best Track「Home Is ~ Overtune ~ With the Love in My Heart」

10. 中村佳穂『AINOU』

日本のインディーシーンにそこまで明るくない僕は、先月までこんなに素晴らしいミュージシャンの名前すらしらなかった。中村佳穂というミュージシャンのことだ。James Blake、Hiatus Kaiyote、cero、Dirty Projectors、矢野顕子、折坂悠太、ROSALÍA、宇多田ヒカルと無限に参照点やリンクするような作品を推測すれども、一向にそのコアにはたどり着く気がしないソングライティングの懐の深さ、声の揺らぎ、震えすらコントロールしているかのようなワイルドかつ精密な歌唱(喉を締めるような高音の歌い方がセクシーで大好きだ)、七尾旅人や中村一義といったまさに「天才」の系譜に連ねたくなる常人離れした言語感覚。いや、やっぱりそんなのもうどうでもいいや。これは現代に生きる私たちのためのいけいけGOGOな作品だ。いろいろあるけれど、生きているだけで好きな君やみんながいい日に生きて、あの感じになれますように。

Best Track : 「そのいのち」

9. Dirty Projectors『Lamp Lit Prose』

30枚を紹介するにあたり、思わず名前を引き合いに出した回数全7回ほど。それほど僕の中での「今年の音」の1つであり、そのキャリアに渡って独創的な魅力溢れる音を生み出し続けてきたのが、Dave LongstrethによるDirty Projectorsだ。中でも、各パートがこれまでのバンドミュージックとは別種の構造でレイヤードされるような楽曲構造や、衝撃的にハイファイな出音を可能にするサウンドプロダクションには強烈なインパクトがある。さらに、ロウのカットされたようなドラムミックスが耳を惹きつける。「パーカッションやキーボード、ギターとドラムの音域が有機的に混じり合う、あえてロウをカットしたようないい意味で軽いジャズらしいドラムミックスを歌モノに引っ張ってくる」とはAntonio Loureiroについてのコメントからの引用であるが、本作において発想の経緯は違う可能性があるとしても、同種のアウトプットが多々生まれているのは、とても興味深い。インタビューによると、彼は既にもう1枚アルバムを用意しているという。刺激溢れるセルフタイトルの前作「Dirty Projectors」で、ソロプロジェクトとなってからも変わらぬプレゼンスを示し、今作「Lamp Lit Prose」がそんな自身の復活を祝すように華々しく鳴り響いた。Dirty Projectors、Dave Longstrethはきっとここからが本番だ。

Best Track : 「Break-Thru」

8. serpentwithfeet『soil』

ボルチモア出身、NYを拠点とするR&B/ゴスペルシンガーのデビューアルバム。彼がヴォーカルとしてリミックス作品にフィーチャーされたビョークやその系譜に連なるようなエクスペリメンタルアーティストからの影響と、ゴスペル、クラシック、エキゾチックなワールドミュージックまで混じり合うようなソングライティングは、新しいR&B/ソウルミュージックの世界が開けたような感動すら覚える。なかでもエキゾチックなビートの上で呪詛的にも聞こえるようなフロウをリフレインしていく「cherubim」は底知れぬものを感じるトラックだ。ここまで書くと小難しそうな印象を持つかもしれないが、この作品のほとんどのトラックは純粋なソングとして、ただただ美しいことも最重要なポイントだ。後に「soil reprise」としてアコースティックバージョンがリリースされている「messy」と「bless ur heart」を 両バージョン聴き比べてもらえば、それは明らかだろう。ちなみに今は消去されてしまっているが、「bless ur heart」の大オーケストラ編成でのパフォーマンスは衝撃の美しさだった。またどこかで、できれば生で、観れるといいなー。

Best Track : 「messy」

7. 蓮沼執太フィル『アントロポセン』

フィールドレコーディングをルーツとし、これまで都度、ポップソングとの距離感を絶妙にチューニングしてきた蓮沼執太主催のフィルハーモニックオーケストラの4年振り2ndアルバム。本作はストリーミング配信が叶って、いくらかリスナーも増したように思うが、前作「時が奏でる」は依然として完成度と知名度が見合っていないように思うのがもどかしいというのを、まず最初に言っておきたい。さて、前作はステージでのパフォーマンスを録音作品に落とし込んだような、意外とバンド然としたテクスチャーを纏っていたのに対して、今作では「centers」シリーズを始めとして、より各パートがコントロールされた点描的なサウンドメイクが印象深い。8月に行われたライブでの、幾多のプレイヤーから放たれる音の位相(波)があって、その移り変わりをサーモグラフィーのようにイメージングするような視聴体験はその感覚をより身体的にサポートする名演だった。

Best Track : 「Meeting Place」

6. Rafiq Bhatia『Breaking English』

Son LuxのギタリストRafiq Bhatiaのソロ作品。強烈なインダストリアルノイズが印象的な「エレクトロニクス」と、エクスペリメンタルな響きのストリングス、そしてロバートグラスパーなどの面々を彷彿とさせつつ、アフロポップのようなパーカッシブな響きも登場する打楽器等「生楽器」の混ぜ込み加減が、なんともクールで美しい。そんな本作の一番の聴き所といえば、Son Luxでの彼の担当パートであるギターだろう。「Hoods Up」後半のエレキギターソロが最も印象的だ。こんなにかっこいいギターソロ聴いたのいつ振りだろか。その手加減なしで案外コテコテのブルージーなフレーズを弾ききってしまうバランス感覚の新鮮さは希望だ。エレキギターの新しい可能性はここから始まる。そう言い切っても全く過言ではない。

Best Track : 「Hoods Up」

5. Lack the Low『One Eye Closed』

オーストラリア メルボルンのマルチプレイヤーKat Hunterによる1stアルバム。まだ、日本語の情報も皆無なこのアルバムを彼女はほとんど1人でDIYしたという。Vampire Weekend「Modern Vampires of the City」やDirty Projectorsの近作に通ずる時に実験的でパーカッシブなビートやコーラスワークを操りながら、そのソングライティング、アレンジからは、より現代音楽や、クラシック音楽、古楽のエッセンスが感じとれるように思う。特に従来のポップミュージックのリズムに紐付いたフロウから脱却していこうとする自由な歌からは、詳しくないので全くの見当外れかもしれないが、まるでオペラのようなニュアンスを感じた。「従来のポップミュージックのリズムに紐付いたフロウ」に食傷気味だった2018年初頭。まだ、ceroもDirty Projectorsも中村佳穂もserpentwithfeetのアルバムも無かった4月にこのアルバムがあるのがどれだけ心強かったか。やはり僕はソングが好きだ。

Best Track : 「God Knows Why」

4. Son Lux『Brighter Wounds』

前述のRafiq Bhatiaもメンバーの、NYのオルタナティブヒップホップミュージシャンRyan Lottを中心としたプロジェクトの5枚目のアルバム。Bon Iver「22, A Million」と並ぶものを感じるその壮大でダイナミックなエレクトロチェンバーサウンドは、よくよく振り返ってみると、ROTH BART BARONのアルバム表題曲「HEX」がこのアルバム中で全く浮くことがないほど肉薄したサウンドデザインであることをも気付かせる。ROTH BART BARON「HEX」と言えば、昨年リリースされたThe National「Sleep Well Beast」を彷彿とさせるような、エレクトロニクスで生楽器やボーカルの魅力をブーストさせて、バンドミュージックの音を更新していく様なサウンドプロダクションは外せないポイントであった。それならば、今作は逆にエレクトロニクス側から実に滑らかな形でバンドサウンドと融解していくようなサウンドデザインを採っているようにも聞こえないだろうか。ミニマルなエレクトロミュージックを基調としながら、静と動をコントロールした楽曲構成や巧みなコーラス、ビートアレンジによって、スタジアムロック級のスケール感を描く「Dream State」はまさにその象徴的な楽曲のように思うのだ。

Best Track : 「The Fool You Need」

3. ROTH BART BARON『HEX』

「HEX」という単語には六角形や、魔法という意味がある。「六角形」と聞いて思い浮かぶものには、蜂の巣のハニカム構造や、結晶構造(例えば鉄の酸化物である赤さびなど六方晶の結晶構造をとる物質は多い)など、非人工的でナチュラルな存在が多い。それならばつまり、上記のようなナチュラルな「六角形」も創造主による「魔法」と考えることができるだろう。そう思ってこのアルバムを聴いてみれば、なるほど「魔法」を司る創造主のような目線でもって、我々に語りかけてくるように(また反対にこちらが問いかけるように)書かれたラインが頻出することが分かる。しかし、それと同時にごくごく親密な仲に語りかけるようなラインも、シームレスに曲単位で同居していることこそ、とても印象的で重要であると思う。特に1曲目「JUMP」はそれが顕著だ。その奥行きの深さ、いい意味でのアンバランスなスケール感が、超然としつつ、歪な様子や異分子も丸ごとひっくるめて私たちに寄り添ってくれるような感覚を与えるのではないか。そんなコンセプトを受け止めてリアルなものとして聞かせるのはサウンドの力だ。Bon Iver、Sufjan Stevens、The National、Son Lux、Dirty Projectorsという面々とともに、エレクトロニクスと生楽器がシームレスで有機的に絡み合うように、はたまたエレクトロニクスで生楽器の魅力をブーストすることでフォークロック、インディーロックを更新していこうとする雄大なサウンドデザインと、たった1人でもクワイアを思わせる三船さんの圧倒的なボーカルの逞しさよ。一方でそんな土台のしっかりしたサウンドやボーカルには、よくよく耳を澄ますと整備された順路を外れていくようなノイズがちりばめられているのが分かる。歪さや異分子を含めて、あらゆる生を受け入れ、共存していかんとするコミュニティーのパワー。そのパワーをここまでの熱量とアイデアで描き出した作品が他にどれだけ存在するだろうか。

Best Track : 「HEX」

2. Moses Sumney『Black in Deep Red, 2014 - EP』

このスタジオライブを見てもらうことが、最も3曲入りのEP「Black in Deep Red, 2014 - EP」、ひいては今年のMoses Sumneyについて理解しやすいと考える。冒頭、ループ素材を次々と生み出し、ポリリズミックなビートを構築していくその滑らかな所作の美しさよ。その数十秒に彼の底知れぬクリエイティビティと、音楽との親密さが如実に表われている様に思うのだ。彼と音楽との親密さは、ジャンルを軽々越境していく、そのクロスオーヴァーな気質溢れるソングライティングからも明らかだ。「Call-To-Arms」でのジャズ、ブルースの影響が色濃いサウンドは、多数の指摘がある通り「Amnesiac」期のレディオヘッドを彷彿とさせるし、「Rank & File」でのポリリズミックなビートはDirty Projectorsやceroの最新作とリンクするようでもあるように、彼の音楽はポストロックであり、ジャズであり、ブルースであり、フォークであり、R&Bであり、ソウルであり、ゴスペルでありアンビエントでもある。このEPの生まれたキッカケは、2014年に起こったマイケル・ブラウン射殺事件の大陪審で、白人警官が不起訴になったことだという。前述の事件に対する抗議活動でのコールをサンプリングした1曲目「Power?」のセリフと、Mosesの付け足した問いかけは例えばこうだ。「Power to the Community」「The people have power」、「Do we have power?」。短絡的に同一のものだとまとめてしまうのは危険なことだが、この複雑に絡まり合ったぐらぐら傾きそうなコミュニティーの、またその中の人々のパワーを、時に惑いながらも、肯定して、信じていかんとする姿勢はROTH BART BARON「HEX」や、cero「POLY LIFE MULTI SOUL」というタイトルそのままにも繋がっていくように思うのだ。

Best Track : 「Rank & File」

1. cero『POLY LIFE MULTI SOUL』

当然、である。基本的なことはアルバム発売1週間後くらいに書いたこちらに込めたつもりだ。

前作において彼らはバンド名の頭文字を取って「Contemporary Eclectic Replica Orchestra」と新たに自身の音楽を評した。しかし今作はむしろそれ以前に掲げていた「Contemporary Exotica Rock Orchestra」の方が内容を正確に言い当てているように思う。それは回帰や、退行を意味することでは決してない。今作は、前作の黒いリズム(Replica)を経た上でより広く、自由な参照点に目を向け、時代の潮流のその先を感じ取った上で、血肉化した作品である。「Exotica Rock」、そんな言葉で形容したくなる、ceroと同時代性を感じる作品として思わず挙げたくなるようなものが、思えばここまで散々あったではないか!Dirty Projectors「Lamp Lit Prose」、Moses Sumney「Rank & File」、Lack the Low「One Eye Closed」、serpentwithfeet「soil」、Antonio Loureiro「Livre」、中村佳穂「AINOU」、折坂悠太「平成」、People In The Box「Kodomo Rengou」…上記の作品のリズム、フロウ、音響処理に僕は今年どれほど刺激を受けたか分からない。本来の意味とは異なるのを承知でインディーロックを、最先端のバンドミュージックと今一度定義したい。では2018年の最先端のバンドミュージック「インディーロック」は何だっただろうか?その1つの答えは他でもない「Exotica Rock」だと僕は確信している。結成当初からのキャッチコピーをアップデートするように体現することで、彼らはこれまで以上にインディーロックの騎手にはっきりと躍り出たのだ。次に彼らが描くインディーロックの未来はどんなものだろうか。きっとどこまでもその軽やかな「Modern Steps」でもって、僕たちを新しいところに連れて行ってくれる。そう想像するだけで今から楽しみで仕方ないのだ。

Best Track : 「Poly Life Multi Soul」「Waters」「Buzzle Bee Ride」「ベッテン・フォールズ」

『その面白さといえば、枚数を絞ったり、順位をつけたりすることで、自分の譲れない根本やクセ(聴き方の?)みたいなものが、意図せず滲み出てくるところにあると思うのだ。たとえそれが何らかの文脈に沿って選ばれたものでなくても。』というのはこれの前書きで僕が書いたものだが、まさにその通りになったと、ここまでカウントダウンしてきて改めて実感する。30枚のラインナップについて、いい言い方をするとそれぞれが相互にリンクするようであり、それを自然と感じ取って体系に聴いていたとなるし、はたまた悪く言えば、好きなものの幅が狭いとも言えるかもしれない。

そんなラインナップのキーワードとしては、「ポリリズミックなビート」、「ジャズ感のあるローをカットしたようなドラムミックスの歌モノ」、「生楽器とシームレスに溶け合うような、はたまた生楽器の魅力を拡張するようなエレクトロニクス」、「ビートに伴って従来のポップミュージックから柔軟に形を変えるフロウ」、「インディーロック、Exotica Rock」、「歪さや異分子を含めて、あらゆる生を受け入れ、共存していかんとするコミュニティーのパワーを表現すること」といったところだろうか。こうして挙げてみると、卵が先か鶏が先かみたいな話になりますが、1位がcero「POLY LIFE MULTI SOUL」しかあり得ないことはもはや自明なのだ。特に「歪さや異分子を含めて、あらゆる生を受け入れ、共存していかんとするコミュニティーのパワーを表現すること」。「POLY LIFE MULTI SOUL」というタイトルはそれを受け止める合い言葉のように、実に昂然と君臨しているように思うのだ。

オマケとして、もっと前提的なところでいえば、やっぱり僕が1番大事にしているのは「歌(メロディー)」と「録音(サウンドプロダクション)」だ。どちらかが好みじゃない作品はもうどうやっても好きになれない。この人あれとかガン無視してるなーと思ったら、そういうことだと思って下さい。

特別表彰

今年新たに出会った、去年リリースの作品でどうしてもここで紹介したいものがある。今年の年間ベストでも、去年のでも紹介できないのが、あまりにもったいない2タイトル。どちらもトレンドとかそういうところを越えて、自分の根本的な趣向に突き刺さるような、普遍的な作品だった。

Weather Spoon『Parallel Lights』

大阪 堺のロックバンドの初のフルレングス。アコースティックギターとピアノを軸に丁寧に粛々とストーリーを編み上げていくようなソングライティングはElliot Smith、Sufjan Stevens、Bon Iver、ROTH BART BARONといったインディーフォークの雄とつい並べたくなる筆致だ。また、ドローン系ギタリストsleeplandのエレキギターが実に効果的なスパイスとなっている点も見逃せない。その美しいディストーションの効いたギターワークは音響空間の奥行きを広げ、ロックバンドとしてのダイナミズムを生み出している。その雄大で肩の力の抜けた、かつ繊細なサウンドデザインに僕はくるり「その線は水平線」やGRAPEVINE「Empty Song」の姿をも見た。2010年代を代表する邦楽ロックアルバム。

Bruno Major『A Song for Every Moon』

「R&B/ソウル、ジャズ、ヒップホップ、フォーク、ロック、ブルースといった生楽器の音色を中心として、複数ジャンルを巧みにクロスオーヴァーしていくUK周辺の気鋭若手アーティスト」というPuma Blueの時に使ったコピーを地で行くロンドンのSSWのデビューアルバム。フォーキーな弾き語りを軸に、最近だとHONNEのようなアーバンなエレクトロR&Bをしてみたり、ジャズクラシックの「Like Someone in Love」も実にセクシーにカバーしてみせる。そんなクロスオーヴァーな感覚もさることながら、とにかく歌と、ギターを中心として目立たせたいパートが極端に前にせり出してくるようなサウンドプロダクションが完璧だ。理屈抜きで好き、ちょうどこういう音楽が欲しかった。

どうぞお気軽にコメント等くださいね。