こんにちは、理学療法士・アスレティックトレーナーのタツ(@tatsu_bridge)です。

今回は「関節モーメント 」について、書いていきたいと思います。

それでは、

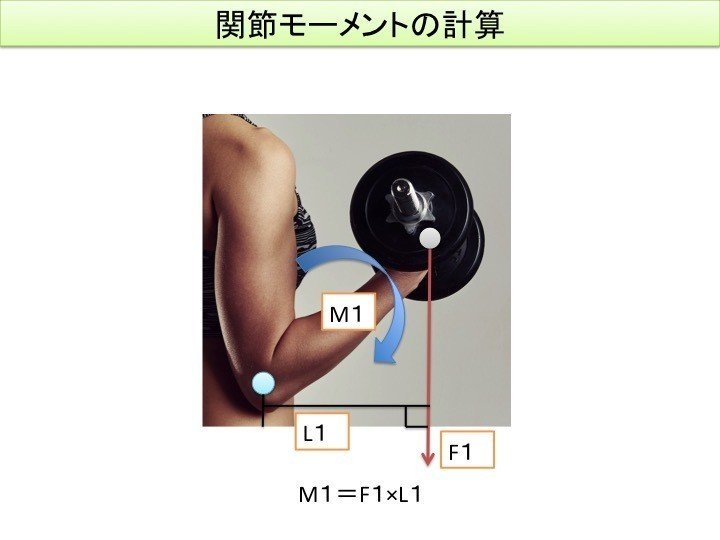

ダンベルを把持して肘関節の屈曲筋である上腕二頭筋を収縮させて保持している状態をイメージしてみて下さい。

このとき肘関節を回転軸として考え、前腕と手部の重心にかかる重力を考えないと、ダンベルの重心にかかる重力「F1」と肘関節から重力「F1」までの垂線の距離「L1」の積によって、ダンベルの重力「F1」によって生じる力のモーメント「M1」を求めることができます。

肘関節周りで「M1」のみが生じているとすると、肘関節はこの力によって、伸展させられてしまいます。

肘を屈曲したままダンベルを把持するためには、肘関節の屈曲筋力が必要になります。

このときの肘関節の屈曲筋力「F2」と肘関節軸から「F2」の作用線までの垂線の距離「L2」の積により、肘関節の屈曲筋力によるモーメント「M2」を求めることができます。

このように筋力によって生み出されるモーメントのことを、関節モーメントと呼びます。

この関節モーメントは外部から加わる力のモーメントと等しく、反対の極性で生じていると考えることができるため、力のモーメントがわかれば、肘関節の屈曲筋力によって生じる関節モーメントを理解することができます。

また、動作時にレバーアーム「L2」がダイナミックに変化しないため、モーメント「M2」と肘関節の屈曲筋力「F2」は比例関係になり、関節モーメントによって筋力の大きさを推測することができます。

レバーアーム「L2」はレバーアーム「L1」と比較して小さいため、ダンベルを把持するために必要な屈曲筋力「F2」が非常に大きくなることがイメージできるかと思います。

今回は以上になります。

最後までご覧いただきありがとうございました!

医療従事者向けオンラインコミュニティ「KIUZKI」共同代表 『将来、「自分事」として働いていけるようにするために、現状の課題を知り、学び、互いに高め合っていく仲間を募集中』 https://xpert.link/community/1412