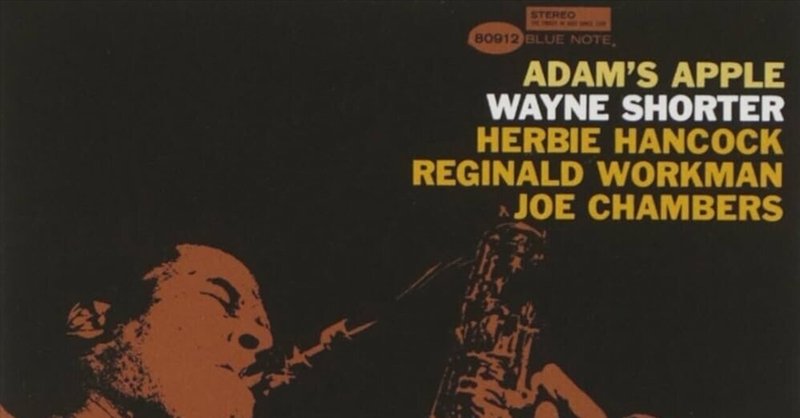

アダムス・アップル/ウェイン・ショーター

テナー奏者ウェイン・ショーター1966年録音リーダー作『アダムス・アップル』を取り上げましょう。

録音:1966年2月3日、24日

スタジオ:ヴァン・ゲルダー・スタジオ

エンジニア:ルディ・ヴァン・ゲルダー

プロデューサー:アルフレッド・ライオン

レーベル:ブルーノート BST 84232

(ts)ウェイン・ショーター (p)ハービー・ハンコック (b)レジナルド・ワークマン (ds)ジョー・チェンバース

(1)アダムス・アップル (2)502ブルース(ドリンキン・アンド・ドライヴィン) (3)エル・ガウチョ (4)フットプリンツ (5)テル (6)チーフ・クレイジー・ホース

ウェイン・ショーター10作目のリーダー・アルバムに該当します。64年4作目『ナイト・ドリーマー』以降は彼の音楽性開花が顕著になったブルーノート・レーベルからのリリースになりますが、時期を同じくしてショーターはマイルス・デイヴィス・クインテットのメンバーになります。

モダンジャズを変革する数々の傑作をリリースしたこのクインテットはハービー・ハンコック、ロン・カーター、トニー・ウィリアムスから成るリズムセクションを有し、既に当時最先端のプレイを繰り広げていました。マイルスの寵愛を受け、バンドは更に進化して行きます。

しかしマイルス、テナーサックス奏者だけには納得が行かず、言わば彼の手持ち札は未だスリーカード、完璧主義の彼はフォーカード目に該当する、彼の片腕となる逸材テナーの参加を渇望していました。

そのラストカードが本作の主人公、ショーターです。

彼はマイルスから度重なる熱烈なラヴコールを受けましたが、当時在団していたアート・プレイキー・アンド・ザ・ジャズ・メッセンジャーズとの掛け持ちは許されず、業を煮やしたマイルスの容赦無い策略が功を奏したのでしょう、蜜月状態であったプレイキーとは以降絶縁状態になりますが、退団を許され満を持しての入団となります。

帝王マイルスは彼のリズム・セクションに代表されるミュージシャン発掘力を持ち合わせ、また人材スカウトに関して手段を選ばない強引さを示し、文字通りの帝王学を身に付けた唯一無二のアーティストです。

仮にミュージシャンで無かったならば、組織を統括するヘッド、例えば大会社の社長、エンタープライズの総帥としても大成功を遂げたでしょう。

余談ですが私が所属していたビッグバンド、シャープス・アンド・フラッツのリーダー、原信夫氏にも同じセンスを感じました。

さて、ここで本作『アダムス・アップル』に至るまでのショーターの諸作について触れてみましょう。ストレート・アヘッドな形態のジャズ、リズム的にはスイング・ビート、ラテンを基本とした、コンテンポラリーなサウンドを表現する演奏です。

ブルーノート以前の作品はハードバップのテイストを表現しつつも、そこから脱却しようとするムーヴメントを感じさせました。

ブルーノート第1作目『ナイト・ドリーマー』から脱ハードバップを高らかに宣言し、ショーター・サウンドをクリエイトして行きます。

モーダルなサウンドを軸にしていますが、オリエンタル(奥方の影響が大です)、アフリカンなテイスト、オカルトを感じさせる呪術的ムード、色々な要素が混じり合い絡み合い、ショーター独自のフィルターを通し、ジャズ表現には欠かせない自由な発想とオリジナリティが拮抗しながら、時に崩壊寸前に至るまで、ギリギリのバランス感を保ちつつも唯我独尊のプレイを行います。

演奏素材の殆どが彼のオリジナル、いずれもが名曲揃いにして全ての楽曲の顔が異なる、サウンドやムード、コード進行にヴァリエーションの豊かさを表出させています。

ブルーノート第1作目『ナイト・ドリーマー』、第2作目『ジュ・ジュ』、第3作目『スピーク・ノー・イヴィル』までドラマーにエルヴィン・ジョーンズが起用されます。特に『ナイト・ドリーマー』『ジュ・ジュ』ではピアノの椅子にマッコイ・タイナーが座り、両者はジョン・コルトレーン・カルテットのメンバー、レコーディングではショーターのミュージックを演奏する事に徹していますが、何処かにコルトレーンのテイストが垣間見られます。

その事を感じコルトレーンの影を払拭しようとしたのかも知れません、『スピーク・ノー・イヴィル』でエルヴィンは残留しつつ、マイルス・バンドの盟友ハンコックを迎え、ショーター・ワールドを徹底させます。

バッキングやカラーリングでのぶつかり合いから、エルヴィンとハンコックは以降決して共演する事が無くなります。同様にショーターもエルヴィンとは仲違いをしたかの如く、共に演奏する機会が少なくなります。音楽的には大変合致するものを感じるのですが。

楽器セッティング中のショットです

彼のキックが強過ぎてバスドラムが演奏中動くため、

ステージ床にハンマーで釘を打ち止めるのが常でした。

次作に該当する65年3月録音『スースセイヤー』、そして同6月録音『エトセトラ』両作はレコーディングされたものの、リリースは79年、80年と15年近くオクラ入りしますが、膨大な録音を行ったブルーノート・レーベルには良くある事です。

65年10月録音4管編成に兄のトランペッター、アラン・ショーターをゲストで1曲迎えた『ジ・オール・シーイング・アイ』、そして本作66年2月録音『アダムス・アップル』まで、僅か2年余りの間に7作品をレコーディングします。

ピアニスト、アンドリュー・ヒルにも見られたブルーノート新興アーティストへの熱愛ぶりは、プロデューサー、アルフレッド・ライオンのジャズアルバム制作にかける情熱そのもの、リハーサルにまでギャランティを支払う雇用形態は当然レコーディング時にも採用され、その際の支払額は上昇した事でしょう、即ちミュージシャンへの手厚い加護です。ブルーノートに名盤が多い理由の一つと言えます。

ショーターの諸作は枚数を重ねるにつれて音楽的成熟を遂げ、同時にアルバムの難易度が上がります。ミュージシャンは卓越した技量と音楽性を習得すればするほど、表現にはその成果が具現化されますが大凡の場合、オーディエンスを期せずして篩にかける事になります。

『アダムス・アップル』前作『ジ・オール・シーイング・アイ』はこの作品に至るまでのある種の集大成、斬新なハーモニーを有し、同時にフリーフォームにも突入せんばかりのアグレッシヴさを呈し、高度な内容とは裏腹に、自明の理ですがアルバムのセールスは芳しくありませんでした。

想像するにアルフレッド・ライオンが「ウェイン、我が社にいつも素晴らしい作品を提供してくれて有難う。しかしどうも最近の作品は売り上げに結び付かないんだ。どうだろう、音楽性はそのままで、よりファンにアピール出来るアルバムを作らないか?例えばリー(・モーガン)のザ・サイドワインダーのような」。

このようなカンヴァセーションが具体的にライオン、ショーターの間であったかどうか分かりません、私のイメージの世界の産物ですが、いきなりの作風の方向転換には何かのきっかけがあった筈だと睨んでいます。

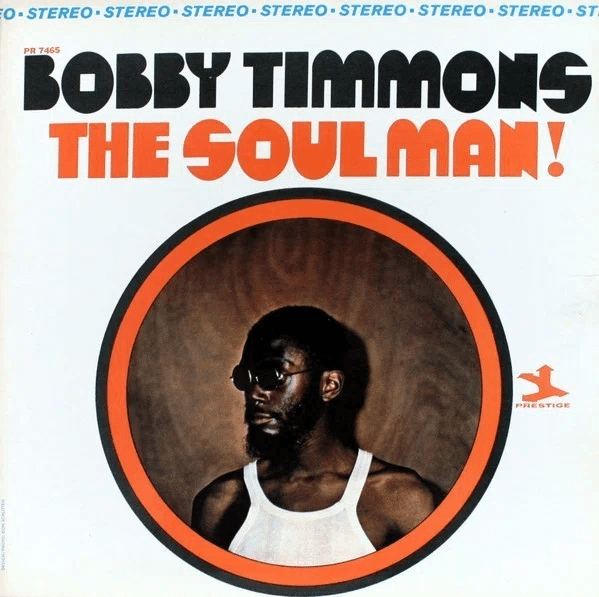

ショーターは本作『アダムス・アップル』録音の直前、僅か2週間前の66年1月20日、ジャズ・メッセンジャーズの盟友でピアニスト、ボビー・ティモンズ作品『ザ・ソウル・マン!』のレコーディングに招かれます。

物凄いセンスのジャケットです

内容を誤解されかねません。

ショーターはマイルス・バンド活動真っ只中、加えてブルーノート諸作での絶好調ぶりから、「モーニン」や「ダット・デア」のサウンドに代表される、ファンキージャズの第一人者ティモンズのアルバムに参加とは、誰もが意外に感じた事でしょう。

しかしジャズロックのリズムの上で縦横無尽にブロウするショーターのプレイには胸のすくような思いを抱けます。寧ろ本作『アダムス・アップル』での演奏よりも闊達さを覚え、様々な呪縛から解き放たれたかのスタンスさえ感じるのです。

サイドマンとしての気やすさ、リーダー時に発生する色々な音楽的責任を負う必要が無く、加えてティモンズ自身からも「ウェインの好きなようにプレイして欲しい」の様な提案があったと推測しています。

ここで感じるのはショーターのソロとティモンズのバッキングの関連性、そして違和感です。ショーターのフレージングやソロの構成とはほぼ無関係にティモンズはプレイし、またフレーズとフレーズの間に繰り出す打鍵に、相互性は全くと言って良いほど存在しません。

その分ある種の開き直りでショーターが猛烈なブロウを行う事が出来たとも言えましょう。

他メンバーではマイルス・クインテットの盟友ロン・カーターが、ティモンズのプレイでは及ばない部分を補い、ショーターの後見人的役割を果たしています。

ショーターは『ザ・ソウル・マン!』での手応えを元に、ライオンのアドヴァイスを踏まえ、次作はジャズロックのリズムをメインにし、自身のワンホーンによるカルテット作品を制作しようと考えたのだと思います。

そこにはオーディエンス・ファーストの優しい内容、より分かり易いキャッチーな楽曲を用意します。

ショーターのリーダー作の常である思索的なテナーのインプロヴィゼーションを展開すべく、ピアニストにはバッキングのマエストロであるハンコックを迎え、テナーのアドリブラインとピアノの伴奏の一体化、互いに不可分の領域にまでインタープレイを発展させる。チャチャ入れ名人のハンコックに思う存分暴れて貰うアイデアです。

アルバム制作のコンセプトは出来上がりました。次はリズム隊の人選です。

ドラマーには『エトセトラ』『ジ・オール・シーイング・アイ』の2作で個性的ではありませんが、ショーターの音楽に確実に寄り添うプレイを聴かせたジョー・チェンバースを起用、ベーシストには『ナイト・ドリーマー』『ジュ・ジュ』と言うショーターの重要2作品で、マッコイ、エルヴィンの名コンビを支えたレジナルド・ワークマンをチョイスします。

それでは収録曲について触れて行きましょう。

1曲目表題曲アダムス・アップル、ベースとドラムスによるエイトビートが刻まれ、ピアノのパターンによるバッキングが加わリ、スネークインしながらショーターのテーマ奏が開始されます。

抜けきらない籠った音色に付帯音が加わり、一聴してショーターと判断出来る個性的なテナーのトーンです。

この頃の彼の使用マウスピースはオットーリンクのメタル、オープニングは10番、リードはリコの4番、スーパーヘヴィーなセッティングです。

因みに原信夫氏のセッティングも全く同じ、シャープス・アンド・フラッツはショーター在団中のジャズ・メッセンジャーズと来日時共演しているので、その際に影響を受けた模様です。60年代日本のテナー奏者には、彼の他にもこのセッティングを採用するプレイヤーが少なくありませんでした。

ティモンズの『ザ・ソウル・マン』収録のショーター作、同じくジャズロック・ナンバー「トム・サム」の演奏と比較してみると一目瞭然、既にこの時点でアプローチの違いがはっきりします。

「トム・サム」でのショーターは激しいブロウを展開し、インプロヴァイザーとしての本領を発揮していますが、どちらかと言えば彼一人で音楽を作っているかの印象があります。

そもそもティモンズ相手では、ショーターに対して的確なバッキングは期待薄、そしてインタープレイを主眼とした共同作業を遂行する事は難しく、ショーターは孤軍奮闘を決め込むしか有りません。

一方「アダムス・アップル」では一転してフレーズを吹き過ぎず、極力スペースを設けながら慎重さも感じるプレイに徹し、共演者とのコラボレーションを前提としています。

結果ピアノのレスポンスを呼び込む姿勢が明確になり、例えて言うならばマイルスのトランペット・プレイのテナーサックス版、ショーターはマイルスから多くを学びましたが、間の取り方、この事は最重要項目の一つです。

ハンコックだけではなくチェンバース、ワークマンも適宜ショーターのプレイに応えるべくレスポンスを繰り広げ、場面を活性化させています。

この曲でのハンコックの打鍵はパターンを用いたバッキングが基本でしたが、フィギュアを微妙に変えながらアプローチします。

自身のソロではピアノタッチが一層強くなり、エキサイト振りが伝わって来ますが、ワークマンがハンコックをバックアップした事で、より快活なプレイを繰り出す事が可能になった様に認識しています。

2曲目502ブルース(ドリンキン・アンド・ドライヴィン) この曲のみショーターのオリジナルではありません。ピアニスト、ヴォーカリスト、ジミー・ロウルズが1958年に作曲したワルツ・ナンバー、ブルースと銘打っていますが32小節構成の非ブルースです。

ビル・ホルマン、メル・ルイス、ハロルド・ダンコらもカヴァーしているマイナー調の佳曲、独特のムードを湛え、ショーターのプレイにとても合致しています。

イントロはピアノトリオによるミステリアスな雰囲気で始まります。ショーターのメロディ奏はハードボイルドが基本ですが、いつに無くとても気持が籠っており、ワン・アンド・オンリーの音色と相俟った微妙なニュアンス付け、音量の強弱、ベンドが効果的に響きます。

ここでのショーターのテナー奏はスペースを取りつつも比較的音数が多めになり、カルテットが一丸となって演奏に取り組んでいるので、コンボ演奏の醍醐味を聴かせています。

ハンコックのバッキングには妖しさが一段と発揮され、ショーターのプレイとの付かず離れずが絶妙です。

ピアノソロは更なる深遠な世界に突入します。ハンコックのプレイ・アイデアの具現化には只管脱帽するばかり、天から舞い降りて来るジャズ・スピリットを受け止め、イタコ状態で10本の指と両足のペダルがフレーズやハーモニー、サウンドを紡ぐ、言わば口寄せの如きです。

ピアノソロを絶妙に終えショーターの再登場に繋げますが、ハンコックに十分に刺激されたショーターは更なる妖しげなワールドを展開、ラストテーマをプレイしFineを迎えます。ハンコックは余韻を噛み締めるが如く、シングルノートを奏でます。

よく考える事なのですが、そもそも理想的なインタープレイとは何でしょう。

ソロイストが発するフレーズやコード感、音色、タイム感を捉えて伴奏者が適宜相応しいレスポンスを行う。理想的という言葉をここでは使わない方が良いのかも知れません、その時その時のインスピレーション、イマジネーションを駆使してその瞬間を活性化させる会話の如きコミュニケーションです。

人の話を遮って自分の意見ばかり主張する、聴いてもいないのに聴いているフリをする。実際の演奏に於いては、オレはソロプレイヤーのフレーズを聴いて理解しているんだとばかりに知ったか振りをして、無闇矢鱈にフレーズを鸚鵡返しする。ドラマーにありがちなタイプです。

私はショーター、ハンコックの様に付かず離れずを基本とし、ひょんな事で発生する絶妙な合致度を大切にして演奏して行きたいと思っています。

3曲目エル・ガウチョはチェンバースのラテン風ボサノヴァのリズムから始まります。10小節+8小節=18小節から成る変則的フォームのナンバー、メロディに対するリズムのキメがユニーク、捉え所がない様でいてクセになる魅力を持つナンバーです。メロディ・フラグメント毎の音量の強弱、テーマ繰り返し時のオクターヴ上下に楽曲のユニークさを覚えました。

タイトルはスペイン語で牧童、先住民の子孫でスペイン人との混血を指します。

ソロ先発ショーターはテーマのメロディを大切にしながら、ここでもスペーシーにプレイ、リズム隊が演奏するテーマ時のキメをフレージングに織り込む技にはハッとさせられます。

ハンコックはバッキングをリリカルに、トリッキーに、瞬間の産物であるインスピレーションに基づくアイデアを無作為の様でいて、実は計算尽くしとも思わせる手法でプレイ、テナーソロをカラフルに彩り、ショーターの狙いを確実なものにします。

ワークマン、チェンバースも申し分の無いサポートを随所に行い、カルテットのコンビネーションの素晴らしさを感じさせますが、三者三様ならぬ四者四様のカンヴァセーションには不思議な統一感を見出せます。

コード進行やフォームの難しさもあるのでしょうし、ショーターがこの曲でやり遂げたかったコンセプトなのかも知れません、彼のソロは終わりそうで終わらないスタンスで継続しますが、リズム隊は時に寄り添うように、場合によっては放置を決め込み、ショーターのフレーズをモノローグとして扱う場面が見受けられます。

ハンコックはショーターのテイストに反し、猛烈な勢いでソロを繰り広げており、サウンドの向こうには神秘的な世界さえ感じさせます。

彼の打鍵には微妙に速くなったり遅くなったり、リズムの揺らぎを感じさせますが、ここぞと言う場面でのベース、ドラムとの合致度に安定感を覚えます。

その後ラストテーマを迎えます。

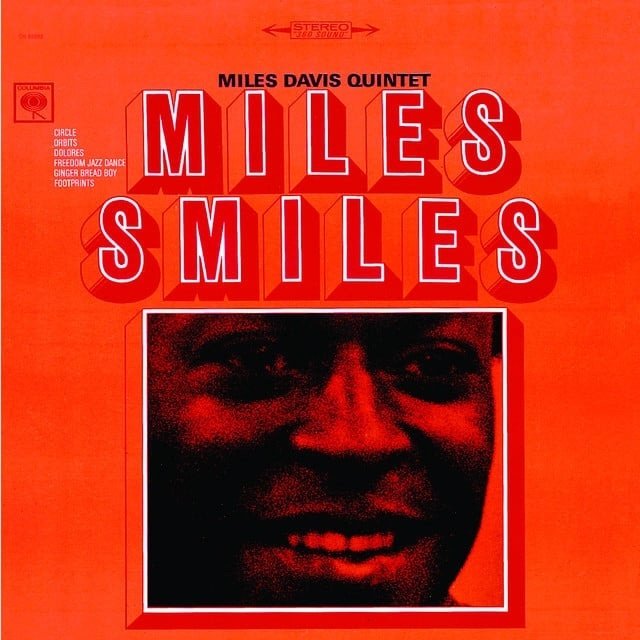

4曲目フットプリンツは格好のインプロヴィゼーション素材として数多くのジャズマンに取り上げられたワルツ・ナンバー、その初演です。独特なベースパターン、メロディライン、コードチェンジを有するマイナー・ブルース、ショーターを含んだ66年10月録音所謂マイルス・セカンド・クインテットの代表作『マイルス・スマイルス』の名演奏が光ります。

ソロはショーターから、テーマで用いられたキックをそのまま流用しながらプレイされますがユニークな楽曲故でしょう、インスパイアされたリズム隊が初期段階からハイテンションを演じ、特にハンコックのパーカッシヴなバッキングには意外性と斬新さを感じます。

ピアノソロに続きます。猛烈さをそのままに更なる盛り上がりを見せ、チェンバースのフィルをきっかけにいきなり倍の3拍子に変わります。唐突さよりもナチュラルさが優先する場面の活性化には、目を見張るものがあります。

このシーンは本作の一つのハイライト、上記『マイルス・スマイルズ』の同曲で行われているプレイの先駆けとなりました。

ベースソロがフィーチャーされ、冒頭のベースパターンからラストテーマへ、エンディングはパターンを何度か繰り返しFineとなります。

5曲目テルはショーターの神秘的な美の世界を端的に表現した名バラードです。

ショーターの最初の結婚相手、日系人テルコ・アイリーン・ナカガミに捧げた曲と推測しています。ショーターは家族の名を付けたナンバーを幾つか作曲しており、同じくバラードの「ミヤコ」と「インファント・アイズ」は娘に捧げられました。

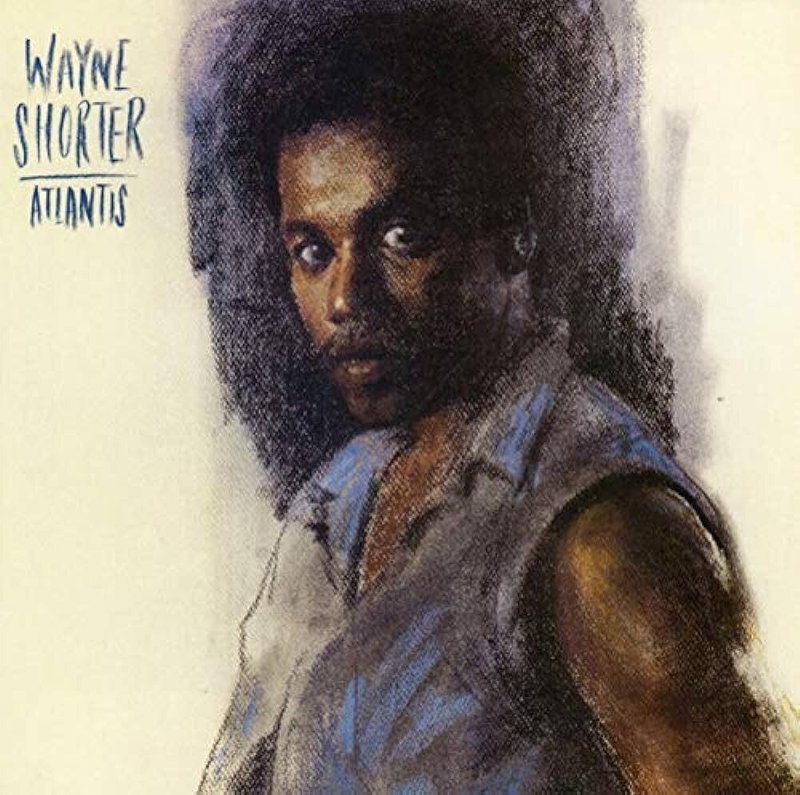

85年録音『アトランティス』収録「ザ・スリー・マリアズ」はショーターの周りにいる3人のマリアに捧げたナンバー、文字通り3拍子で演奏されます。

ここではイントロ無しで始まります。コード進行とメロディの合致感、ピアノのバッキングに由来する浮遊感、テナーソロの際の闊達なハンコックのコンピング、ワークマンの自在なベースワーク、ショーターのプレイのミステリアスさと知的なリリカルさ。結果彼のバラード奏を代表する演奏となりました。

テナーソロ後ピアノ、ベースソロと続きラストテーマを迎えます。

6曲目チーフ・クレイジー・ホース、ユニークな楽曲です。ピアノの左手とベースパターンが織りなすサウンドの上に、ハンコックのサポートを伴ったテナーのメロディ奏が行われます。コード進行、楽曲のフォームにも魅力的なカラーを確認出来る、ジャズロック・テイストのナンバーです。

ソロはショーターから、テナーの音域を縦横無尽に駆使し、色合いの豊富さを感じさせるプレイに徹します。ここでもハンコックの付かず離れずのバッキングがショーターをサポートし、時に煽るように、濃密に行われます。

ショーターのフレーズを受けてハンコックがそのまま反復する場面が一箇所だけ存在しますが、彼らは不即不離が常であるだけに、この部分が妙にフレッシュに聴こえます。

ショーターが放つ仄暗い色気に対し、快活さとユーモアのセンス、クリエイティヴさを発揮するハンコックの二人は絶妙のコンビネーションを発揮しますが、共通して言える事はプレイのミステリアスさです。

テナーサックス奏者とピアニストの名コンビはジョン・コルトレーンとマッコイ・タイナー、デイヴ・リーブマンとリッチー・バイラーク、チック・コリアとジョー・ファレル、ヤン・ガルバレクとキース・ジャレット、スタン・ゲッツとケニー・バロン、マイケル・ブレッカーとジョーイー・カルデラッツォ、そしてショーターにはジョー・ザヴィヌルと言うパートナーも存在しました。

いずれもが個性的なサウンドを聴かせましたが、ショーター、ハンコックの神秘性の右に出る者は居ません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?