ミシェル・ポルタル/メンズ・ランド

フランス人クラリネット、サックス奏者ミシェル・ポルタルの1987年ライヴ作品『メンズ・ランド』を取り上げましょう。

録音:1987年5月30日

ロケーション:アミアン国際ジャズ・フェスティヴァル、フランス

エンジニア:ブルーノ・メニー

プロデューサー:ミシェル・オリエ

レーベル:ラベル・ブルー

(b-cl, ts)ミシェル・ポルタル (ss)デイヴ・リーブマン (g)ハリー・ペプル (b)ジャン=フランソワ・ジェニー=クラーク (ds)ジャック・ディジョネット (perc)ミノ・シネル

(1)アーマッド・ザ・テリブル (2)メンズ・ランド (3)パストール (4)イージー・ナフ

フランス・ジャズ界を代表するミュージシャン、クラリネット奏者ミシェル・ポルタルが、ソプラノサックス奏者デイヴ・リーブマン、ドラマージャック・ディジョネット、パーカッショニストミノ・シネル(仏国出身ですが79年に米国に移住)を米国から招き、ベーシストジャン=フランソワ・ジェニー=クラーク、ギタリストハリー・ペプルたち仏ミュージシャンと共に繰り広げた、1987年5月仏北部アミアンで行われた国際ジャズ・フェスティヴァルに於けるライヴ・レコーディングです。

ゲスト・プレーヤー、リーブマンとディジョネットの演奏が何しろ圧倒的、彼らの楽曲も各々1曲ずつ取り上げ、存分にフィーチャーします。

特にリーブマンの弾けっぷりは特筆に値し、彼の代表的演奏の一つと言えましょう。

まずは本作リーダー、ポルタルのバイオグラフィーを紐解いてみる事にします。

1935年11月27日仏国南西部バイヨンヌ生まれ、祖父がファゴット、父親がトランペット奏者であったため幼少期から多くの楽器に触れ、10歳から本格的にクラリネットを始めます。ジャズをメインにクラシックも学び、サックスやバンドネオンも演奏します。

パリ音楽院で学び、59年プルミエ・プリ(1等賞)を受賞、63年ジュネーヴ国際音楽コンクール、65年ブダペスト国際音楽コンクールで、それぞれで同様に最高位を獲得します。

60年代はバルバラ、セルジュ・ゲンスブール、ペレス・プラードらポピュラー・ミュージシャンと活動する一方、サニー・マレー(セシル・テイラーやアルバート・アイラーとの共演で名高いドラマー)や、仏国を代表するフリージャズ・ピアニスト、フランソワ・テュスクらアヴァンギャルド系音楽家とも共演します。

また70年代からは映画、TV音楽制作に携わり数多くの作曲を行い、米国アカデミー賞に匹敵する仏セザール賞を何度か受賞しています。

71年に欧州と米国音楽家の出会いと、実験の場を目的としたミシェル・ポルタル・ユニットを創設し、多くのジャズメンと共演する機会を持ちます。

アカデミックに音楽を学び、時代の流れもあったでしょう、フリージャズの領域にも足を踏み入れ、そして元来が器用なのでしょう、作曲、スタジオの世界でも成功を収めます。

そんなポルタルは強力に自己の音楽性を発揮するタイプのプレーヤーではなく、様々なスタイルに順応しながら主体を立てつつ、脇役として演奏する事で自身の存在を示すタイプの音楽家です。

欧米ミュージシャン同士で音楽的実験を行う事を目的としたユニット作りには、周囲への貢献を見出せます。

本作では自身のプレイを主眼とするよりも、ある種の触媒となり、招き入れたゲストに十二分に演奏させ、特にリーブマンに於いての史上最強レヴェルに自己発揮するのを良しとしています。

現在まで25枚のリーダー作品を世に送り出しているポルタル、壮絶なフリー・ミュージックを繰り広げた69年録音『アワー・ミーニングス・アンド・アワー・フィーリングス』が処女作になります。

/ミシェル・ポルタル

それでは本作『メンズ・ランド』の内容に触れていく事にしましょう。

1曲目ディジョネットのナンバー、アーマッド・ザ・テリブル、かのマイルス・デイヴィスも敬愛した名ピアニスト、アーマッド・ジャマルに捧げられています。

楽曲は独創的にしてジャズの伝統をしっかりと踏襲し、学理的にはアッチェレランド、リタルダンド、フェルマータを効果的に用いる事で表現に幅を持たせます。

1コーラス56小節と言う変則的フォーム、難解なセクションを内包しながら、ディジョネットらしい暖かで親しみ易く、口ずさめるメロディ部分が印象的なナンバー、アルバム冒頭に相応しい魅力溢れるセレクションです。

ロシア最初のツァーリ(皇帝)であるイワン4世、反対勢力をテロリズムにより徹底的に弾圧し(時を超えいずこでも同じです)、専制君主的支配を行なった事からロシア語で恐ろしいを意味する”グロズヌイ”が名付けられ、イヴァン・グロズヌイ(イワン雷帝)と呼ばれました。

彼の生涯を描いた44年制作のソ連映画「イワン・ザ・テリブル」に掛けられた楽曲タイトルですが、もちろんアーマッド雷帝は専制君主政治など行いません。真逆の内容を述べる事で最大級の賛辞を表現する、いかにも英語的でシャレた言い回しです。

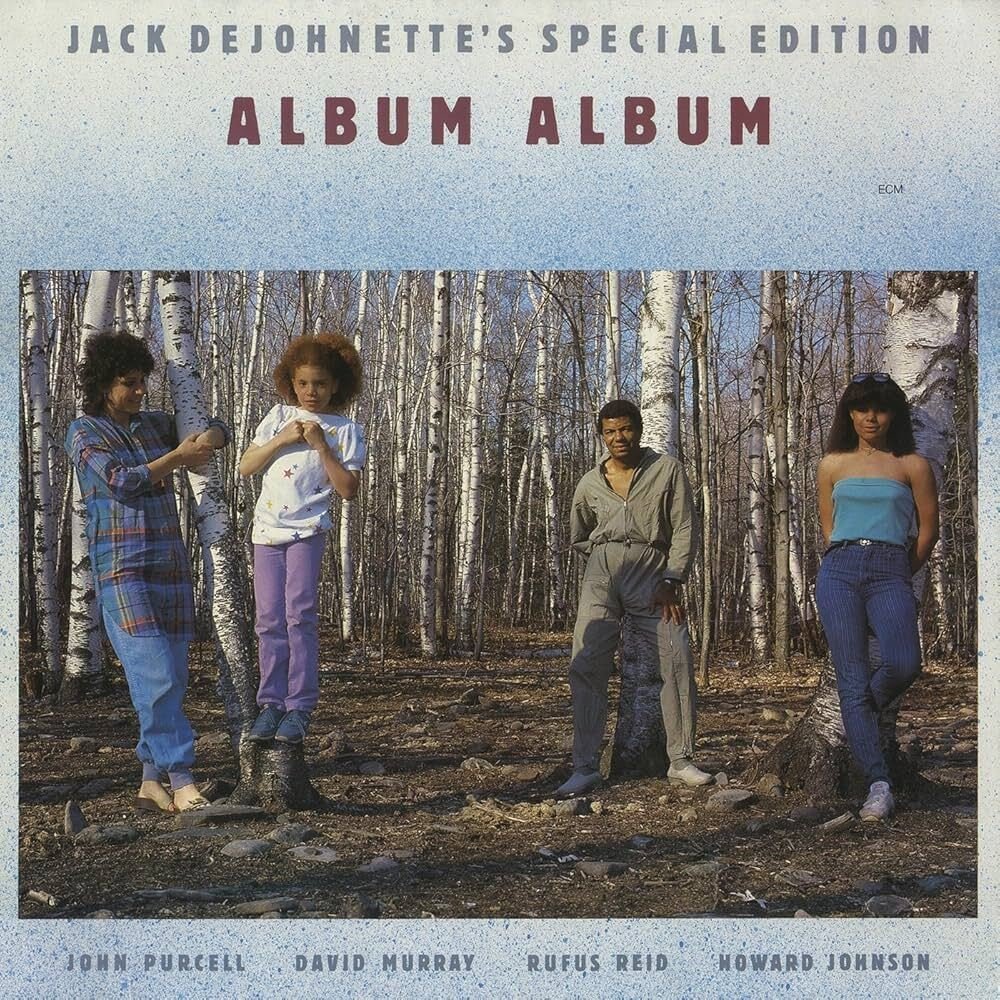

初演はディジョネットの率いるバンドであるスペシャル・エディション、ECM作品84年ニューヨーク録音『アルバム・アルバム』冒頭に収録されています。

/ジャック・ディジョネッツ・スペシャル・エディション

本作ではオリジナルよりも緩やかなテンポ設定で、全体的に柔らかさを持たせたテーマ演奏、とは言えディジョネットが随所に爆発的なフィルインを繰り出しメリハリを付けます。

ソプラノとテナー2管のアンサンブルによるメロディから始まります。

ディジョネット、ジェニー=クラークの織りなすたっぷりとしたグルーヴと、同時に存在する実は相反するスピード感、ここにペプルのギター・バッキング、シネルのカラーリングが施され、充実したスイングの空間が設けられます。

テーマ時ディジョネットが刻むスイング・ビートには3連符をしっかりと確認出来、加えて1拍のたっぷりとした長さから、エルヴィン・ジョーンズ的なリズム・グルーヴを感じます。

ここでのディジョネット、スロースタートです。リーブマンのプレイには最小限に呼応しますが、他のバッキング奏者にカラーリングの機会を譲るかの対応です。

そのリーブマン、ソロの先発ですが、この頃の彼はテナーサックス封印を宣言し、自身のソロ・ヴォイスをソプラノ一本に絞っていました。

あれだけ魅力的な音色、重量感、存在感、充実したテナープレイを放棄し、いくら彼の個性がふんだんに表出されるソプラノ・プレイとは言え、表現の幅を自ら半減、いやそれ以上削減させる事になり、貫き通すには音楽表現に対する凄まじいパッションが必要でしょう。

実際ここでのリーブマンのプレイには執念を通り越し情念、更には怨念すら感じられ、テンションの高さからバンド内で浮くか、突出するかの存在ギリギリに位置します。

リーダーであるポルタルの演奏を明らかに”食って”いますが、そこはジャズ・フェスティヴァルの醍醐味、お祭り騒ぎとして大勢のオーディエンスにアピールするのが目的の一つです。

絶好調のリーブマンは本作の2ヶ月後、日本で行われたセレクト・ライブ・アンダー・ザ・スカイ'87、『トリビュート・トゥ・ジョン・コルトレーン』と銘打ったコンサートで本作同様にディジョネットを迎え、ウェイン・ショーターのソプラノ、盟友リッチー・バイラーク、エディ・ゴメスらを擁し、自身のメンターであるコルトレーンのナンバーを演奏し、歴史に残る名演奏を繰り広げました。

ソロを順調に行うリーブマン、スペースをたっぷりと取りながらの吹奏なので、パーカッション、ギターにフィルインの機会を十分に与えています。

フレージングには様々なモチーフ、ラインを駆使しながらクリアーなイメージを基に壮絶なインプロヴィゼーションを展開、タイム感の素晴らしさには思わず惹き込まれてしまいます。

楽曲由来でしょうか、可愛らしさを感じさせるラインが含まれたフレージングが度々現れます。ニュアンス付けに於いてエグさが基本のリーブマンですが、”エグ可愛い”と言う新たな造語が生まれそうです。

リーブマンが手がつけられない程に盛り上がる少し手前から、次なるステージを察知したディジョネットが本格始動開始、寧ろこの方がドラマチックな展開を示し、結果オーディエンスを興奮の坩堝に誘います。

切れ目がなくポルタルのテナーソロにチェンジします。楽器が異なるとは言え、リーブマンのソリッドで端正な音色に比べると、ポルタルのトーンにはどうも納得が行きません。

クラリネットがメインの奏者故のここでの音色、ぜひとも得意楽器バスクラリネットを用いてソロを担当して貰いたかったです。

とは言えども、ソロを構築すべくフリー的要素も持ち込み、インパクトある展開を聴かせ、フリージャズ・プレーヤーの演奏対応に長けたディジョネットが的確なレスポンスを行います。

ペプルのギターソロがバッキングに引き続き開始されます。ソリッドでうねるが如きピッキング、浮遊するラインが特徴のプレイです。

彼と同じくオーストリア出身のヴィブラフォン、マリンバ奏者ヴェルナー・ピルヒナー、そしてディジョネットの3人共同名義83年ECM作品『ヴェルナー・ピルヒナー、ハリー・ペプル、ジャック・ディジョネット』はオヴェーション・アコースティック・ギターとヴィブラフォン、マリンバが奏る欧州的サウンドに、まとめ役の如くディジョネットのドラムが参加したユニークな作品です。

ギターソロから徐にラストテーマへ。突然の展開にカットして繋いだテープ編集の可能性を感じました。

テーマは冒頭よりも更にアクティヴに、充実した演奏を遂げた達成感を認める事が出来ます。

2曲目表題曲メンズ・ランド、ポルタルとシネルの共作とクレジットされていますが、特にメロディは存在せず、ある程度のモチーフを基にした即興演奏による作品、彼らのデュオで演奏されます。

ポルタルはバスクラリネットを使用します。難易度の高い楽器ですが、高度なテクニックを駆使してインプロヴィゼーションを繰り広げ、シネルはタブラを中心にしたパーカッション群を用いて対応します。

基本的に一定のリズムがキープされ、ポルタルのフレージングにシネルが適宜呼応するスタンスで進行します。

シネルはタブラをメインに用いて演奏するので、同じパーカッション奏者であるザキール・フセインやバダル・ロイをイメージしますが、シネルの場合にはよりアカデミックさを感じます。

ポルタルが退きパーカションだけのソロが始まります。声を発したり、様々な打楽器類、例えばクイーカ、シンバル、タンバリンを叩きながらタブラを鳴らします。どの様な状態で演奏を行なっているのか、ぜひ映像を観ながら聴いてみたいです。

ポルタルが戻ります。バスクラリネットのトーンが、まるでオクターヴァーが掛かったかの音域の広いサウンドを聴かせますが、こちらもどの様にプレイしているのか映像を観たいものです。

その後ゆっくりと時間をかけてディミヌエンドし、シネルのキメの打奏が入り、Fineを迎えます。アプローズに被りながら、リーブマンによる演奏者二人の紹介が入ります。

3曲目パストールはポルタルのナンバー、ジェニー=クラークの良く伸びるトーンのベース・パターンからスタートし、パーカッション、ドラムス、ギターが加わります。

リズム隊のグルーヴが心地良く整ったところで、ソプラノとバスクラリネットによるテーマが開始されます。

スペースを取りながらスリリングなメロディラインが繰り返され、リズム・セクションは比較的淡々とプレイし、ギターのフィルインが間を彩ります。

ソロの先発はベースから、正確なピッチを生かしたピチカート・プレイを聴かせます。ジェニー=クラークは欧州を代表するベース奏者の一人、60年代中頃から演奏活動を行い、米国ミュージシャンとの共演作も多く残しましたが、98年に54歳という若さで逝去します。

ベースソロ後に再びパターンが繰り出され、ぺプルのソロが始まります。ここではギターを軸とし、一応リズムはキープされますがベース、ドラムス、コンガとのコレクティヴ・インプロヴィゼーションの様相を呈し、スリリングな音場が展開されます。

こういった場面でのディジョネットのメリハリあるカラーリングには深い音楽性と同時に、百戦錬磨に由来する巧みさを感じます。

ディジョネット主導の下、ベースパターンが再開され後テーマに繋がります。

結局フロント二人のソロは無くテーマ奏のみでの参加になり、フェスティヴァルに於けるパフォーマンスとしては寧ろ潔さを感じさせる采配です。次曲への期待を膨らませる効果もあると思います。

エンディングはドラムの有無を言わさぬ一撃でFineです。

4曲目イージー・ナフはリーブマン作曲のナンバー、冒頭オーディエンスのアプローズが聴かれますが、音圧から察するに2~3千人規模によるものでしょう。

シネルのパーカッション・ワールドから始まります。ベースが次第に加わり、ギター、バスクラリネット、ドラムス、ソプラノサックスと順次参加します。

音のカオス状態が暫く続き、ディミニュエンド後に一度フェルマータします。

静寂を破るようにドラムスがラテンのリズムを繰り出し始め、リズムセクション全体がグルーヴし始めます。

ソプラノとバスクラによる怪しげなテーマ奏がスタート、サビはスイング・ビートに変わります。先発ソロイストはポルタル、バスクラを巧みに操ります。

エリック・ドルフィーもバスクラを用いて驚異的な演奏を多く残しましたが、音色はドルフィーの方がよりダークで深いトーンを聴かせます。

アヴァンギャルドさを掲げたアプローチはリズム隊をインスパイアし、演奏を高みに押し上げます。テーマの断片をプレイしてリーブマンにソロを引き継ぎます。

リーブマンは高いテンションを持ちながら、演奏を上空から眺めるかのバーズ・アイ・ヴューを保ち続けます。この事はフレージングの間|《ま》の生かし方に如実に表れています。

リズム隊は馬の嘶き、猫の発情期にも例えられる特殊奏法を駆使するリーブマンのプレイを受け止め、最後までサポートしたかったと思います。全員での演奏は比較的長く続きましたが、しかしこのままでは更なる次元に到達困難と判断し、リーブマン本人のキューもあったでしょう、ドラムの大き目のフィルが入りとうとうディジョネットとのデュオが開始されました。

両者の猛烈なパッション、エネルギー、音楽表現に掛ける強い意志、緊張感のレヴェルは、測定する記録メーターがあれば針が振り切って側面に張り付き、指で弾かない限り戻らない状態に違いありません。

リーブマンの耳に痛い程にアグレッシヴなフレージングを確実に受け止め、鼓舞するべく緻密なビートをキープしながらのディジョネットのレスポンス、合間へのフィルインには作為的な要素は皆無、全くのスポンテニアスさに基づきます。それは両者のフレーズに斬新なものを数多く確認する事が出来るからです。

リーブマンが佳境に達し演奏を止め、ディジョネットのソロに移ります。ここでのアプローチにはエルヴィンの影を見出す事が出来るのですが、リーブマンとの二重奏後ゆえかも知れません。

冒頭と同じくディジョネットがラテンのリズムを叩き始めラストテーマへ、微かにリーブマンによるテーマ開始のカウントが聴こえます。

ハイテンションなテーマ奏はカットアウト的にFineとなります。

オーディエンスのアプローズには拍車がかかり、次曲の更なる演奏を渇望しているが如しです。ベース、ギター、バスクラがチューニングやサウンドチェックを行なっているので、この演奏がファイナルでは無く、まだまだ続いていた模様です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?