Captain Buckles / David “Fathead” Newman

今回はテナーサックス奏者David “Fathead” Newman、1970年録音の作品「Captain Buckles」を取り上げたいと思います。Ray Charles Bandで培われた音楽性が開花しています。

Recorded: November 3-5, 1970 Atlantic Recording Studios in NYC Producer: Joel Dorn Label: Cotillion

ts, as, fl)David “Fathead” Newman tp)Blue Mitchell g)Eric Gale b)Steve Novosel ds)Bernard Purdie

1)Captain Buckles 2)Joel’s Domain 3)Something 4)Blue Caper 5)The Clincher 6)I Didn’t Know What Time It Was 7)Negus

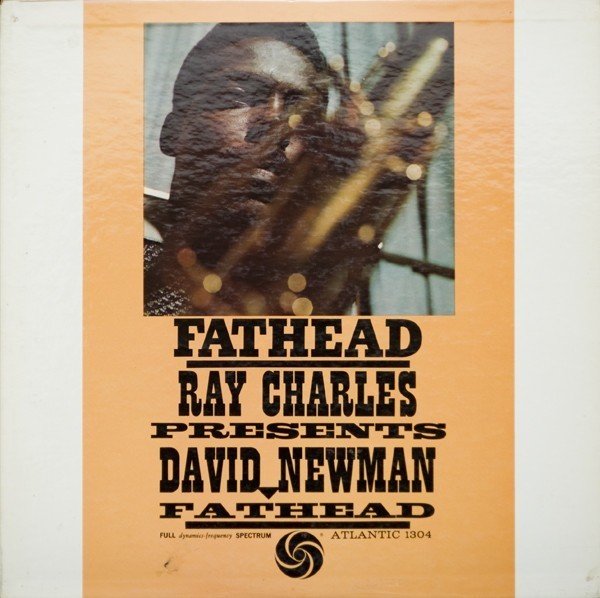

1933年2月Texas州生まれのNewman、幼い頃から音楽に携わり、最初にピアノを手がけ後にサックスに転向しました。彼のミドルネームFatheadは「まぬけ、バカ」と言う意味ですが、名前の由来は学生時代に遡り、当時あまり譜面の読めなかったNewmanが譜面台に逆さまに楽譜を置き、スーザ行進曲を暗譜で吹いている姿に憤慨した音楽教師が名付けたニックネームを、そのまま使用しているのだそうです(笑)。そんなアダ名をプロになってからも使い続けられるのは、きっと人柄の良い方なのでしょう。自身を揶揄する名前を冠する芸人、ミュージシャン、そうは数が多くありません。日本でも吉本興業所属のお笑い芸人「アホの坂田」こと坂田利夫氏くらいでしょうか(爆)。しかし彼の演奏、音楽性、サックスの音色は実に素晴らしくかつ個性的、むしろ自信の表れに違いないでしょう。かつてのバンマスRay Charlesをして、「歌を歌うようにサックスを吹けるのは彼しかいない」とまで言わしめました。サックス奏者、音楽家にとって最大級の賛辞の言葉ですが、50年代から60年代初頭にかけて10年以上Charlesのバンドに参加した事が、彼の音楽性に大きく影響を与えています。加入当初はバリトンサックスを演奏しましたが、前任者であったDon Wilkersonが退団し、テナーに持ち替えてCharlesのバンドのメインソロイストに昇格しました。他サックスにはHank Crawfordの名前も見られます。バンドは数多くのヒット曲をリリースし、その中でも名曲Unchain My Heart、Newmanのソロがフィーチャーされていますが、こちらは61年にヒットチャートの1位を記録しました。絶頂期のCharlesを支えたバンドの屋台骨としての存在、逆に言えばNewmanの演奏なくしてはRay Charlesの活躍ぶりは有り得なかったでしょう。58年11月にはCharlesがピアニストで参加した初リーダー作「Fathead: Ray Charles Presents David ‘Fathead’ Newman」を録音しています。3管編成による緻密でゴージャスなアレンジをベースに、意外にもストレートアヘッドなジャズ演奏を展開し、Charlesのバッキング、ソロも冴える、外連味のないアンサンブルを聴かせています。収録スタンダード・チューンWillow Weep for Meのアルトサックス・プレイも期待を裏切らず、堪らなく艶やかでセクシーです!出身地からしてそうですが、彼の演奏はいわゆるテキサス・テナー、ホンカーのテイストがルーツになります。Ray Charlesの寵愛を受け、彼の楽団での豊富な経験により、他では得る事の出来ない歌心を身に着け、カテゴリーの垣根をワンステップ超えた演奏を展開しています。

Ray Charles Band後にはHerbie Mann, Aretha Franklin, B.B. King, Joe Cocker, Dr. John, Jimmy Scott, Lou Rawlsらと共演し、伴奏の名手として、また歌伴に於ける4小節〜8小節の演奏、短くとも巧みな間奏の第一人者としての地位を確立しました。後年Natalie Coleの大ヒットアルバム「Unforgettable」にも参加し、収録曲Tenderlyでオブリガート、間奏を取っています。

Newmanの共演者にはソウル、ファンク系のプレイヤーが多く、演奏も次第にソウル、R&B色が濃く成りましたが、40作近い彼の作品中には殆ど必ずジャズ・ミュージシャンの名前がクレジットされ、ジャズ寄りのコンセプトを匂わせています。この一貫したテイストがNewmanのジャズへのリスペクトを感じさせるのです。本作にも名トランペッターBlue Mitchellが参加していますが、アンサンブル、ソロに個性を発揮し、オリジナル・ナンバーも1曲提供しています。ピアノ奏者は参加しておらず、ギタートリオが伴奏を務めていますが、ギタリストEric Galeは泣く子も黙る名うてのセッションマン、彼の存在が本作の音楽性を高めています。ベーシストSteve NovoselはRoland Kirkのバンドを皮切りに、こちらも様々なバンドで演奏を繰り広げました。ドラマーBernard Purdieもセッションドラマーとして鳴らし、King CurtisやAretha Franklinのバンドでも活躍、James Brownとも共演歴があり、こちらもソウルやR&Bのフィールドでの第一人者です。ちなみにThe Beatles初期の録音を21曲、Ringo Starrの替わりに叩いていると言う都市伝説がありますが、どうもマユツバものだそうです(汗)。

それでは演奏に触れて行きたいと思います。1曲目表題曲NewmanのオリジナルCaptain Buckles、いかにも60年代ジャズロック後を感じさせる雰囲気、グルーヴのナンバーです。Purdieのズッシリとしたドラミング(スネアの位置と音色が堪りません!)とNovoselのエレクトリック・ベース(音色がまさにこの頃です!)、 Galeの絶妙なカッティングと魅力的なトーンがブレンドし、70年代幕開けのビートを聴かせます。テナー、トランペットの2管のメロディは重厚なアンサンブルを織り成し、作品冒頭の掴みはこれで間違いなくオッケーです!テーマから続くソロ(テーマメロディとソロが被っているので、いずれかがオーヴァーダビングでしょう)の先発はNewmanのテナー、いやいやそれにしても凄い音色ですね、この人!メチャクチャ好みのタイプのサウンドです!いかにも硬いリード、オープニングの広いマウスピース使用のハードなセッティングを感じさせ、そしてシャウト、シャウト、グロウル、スクリーミング、壮絶なブローイングです!これは正統派ホンカー以外何者でもありません!8分音符のフィギュア、タンギング等が同じホンカー・テナーであるWilton Felderを感じさせますし、シャウト感にはWillis Jacksonを彷彿とさせるものがあります。受けて立つリズムセクションの対応も素晴らしく、ギターのカッティングのメリハリ、ベースとドラムのコンビネーションの巧みさ、そしてドラマー冥利につきるフィルインの数々!テナーソロ後はラストテーマ、コンパクトにクールに演奏をキメ終えました!

2曲目もNewman作のボサノバ・ナンバーJoel’s Domain、プロデューサーのJoel Dornに捧げたナンバーなのでしょう。メロディの曲想が62年7月録音Quincy Jonesの作品「Big Band Bossa Nova」収録のナンバー、名曲Soul Bossa Navaによく似ています。ちなみにそこでのフルート演奏はかのRoland Kirk、後年映画「Austin Powers」シリーズ一連のテーマ曲にも使われました。

Newmanはフルートを、Mitchellはミュート・トランペットでテーマを演奏します。先発はそのままMitchellから、間を生かした彼らしい演奏、フルートがソロのバックでメロディを吹き、引き続きソロになります。実はホンカーはフルートを基本的に吹かないのですが、彼の場合はその巧みなラインと鳴り切り感から特例で良しとしましょう(爆)。その後はあとテーマへ、アウトロでは一瞬フロントふたりのバトルが聴かれますが、すぐさまフェイドアウト、こちらもコンパクトな仕上がりになりました。

3曲目はThe Beatles、というよりもGeorge HarrisonのナンバーからSomething、Newmanはアルトに持ち替えて演奏しています。いや、はっきり言ってこれはヤバイですね、何という音色でしょう!!極太で艶やか、コクがあって付帯音が豊富、そしてニュアンスがとてつもなくセクシーです!深々としたビブラートはくどい表現になりがちですが、彼の場合は全くイヤミがなく、むしろもっともっと深くと、お願いしたいくらいです(笑)!テナー吹きのアルトは往々にして豪快、テナーの音色がそのまま高くなったアルトとテナーの中間の如き鳴りを聴かせます。Grover Washington, Jr.やKirk Whalum, Ernie Wattsしかり、でもNewmanはまた格別な色気を放っています!これぞRay Charles Magicなのでしょう、きっと。Newmanのアルトの独壇場で他の奏者のソロはありません。あっても単なる蛇足にしかならないでしょうが。曲の持つ雰囲気、メロディとNewmanの持ち味がブレンドし一体化した、美しい演奏だと思います。

4曲目はMitchellのオリジナルBlue Caper、カリプソのリズムのイントロが心地良く、サビが4度進行でスイングになる、いかにもMitchellらしい明るいハードバップ・テイストのナンバーです。リズム・グルーヴがジャズ屋の演奏するカリプソ&スイングではないので、新鮮さと同時に若干の違和感を感じます。先発ソロはMitchell、豊かな音色とジャジーな雰囲気は本作のスパイスと成り得ています。続くNewmanはフルートに持ち替え、やはり「鳴り捲り」のソロをこれでもか、と聴かせます。1コーラス目ベースが弾くのを止め、サビだけ演奏するのも効果的ですが、逆にその後のドラムソロに入っても弾き続けているのは、演奏上の約束事を反故にしたのでしょうか?、しばらく弾き続けた後の停止時に「アレッ?みんなどうしたのかな?」という声が聴こえてきそうです(笑)。短いPurdieのソロは皮モノ中心で行われ、ラストテーマに向かうために雰囲気を変える、有効な手段に成り得ました。エンディング最後にバスドラでワンフレーズ、ラテンのパターンをバスドラで叩いているのが面白いです。

5曲目NewmanのナンバーThe Clincherはマイナー調の佳曲、スイングのリズムでキメやホーンのアンサンブルが効果的に用いられ、テーマ時のドラムのカラーリングが的確です。ソロの先発はMitchell、抑揚のあるソロの構築はリアルジャズマンを感じさせます。続くNewmanのソロはサブトーンを効かせた低音域からスタート、重厚さが流石です!シングルタンギングを多用した8分音符がかなりイーブンです。フラジオ音を用いたシャウトのニュアンスや、ラインのアプローチにはここでもWilton Felderの類似性を感じますが共通のルーツがあるのか、互いに影響を与えているのかは、今後調べて行きたいと思います。ソロイストふたりに対するリズムセクション、特にドラムのシンコペーションを活かしたアプローチが巧みで、何度かシャッフルになりかけた瞬間がスリリングです。ラストテーマでフロントの同時進行ソロがしばらく聴かれますが、こちらもあいにくのフェイドアウトの巻でした。

6曲目はスタンダード・ナンバーからの選曲でI Didn’t Know What Time It Was、作品にスタンダードをほぼ必ず取り上げるのもやはりジャズ演奏への拘りからでしょう。再びアルトサックスに持ち替えて演奏していますが、これはSomethingの演奏より更にヤバイです!アウフタクトからいきなりテーマが始まり、その素晴らしい音色、ニュアンスを駆使して美の世界へと誘います。音域、曲調と音の張り具合の三つ巴状態、自分からは素晴らしいとしか言葉が出ません!テーマ後のアドリブ・ラインの巧みさ、流暢さは、普段からジャズ・プレイヤーとしての自覚をしっかりと持ち、インプロヴァイザーとしての精進を欠かさない真摯な姿勢を受け取ることが出来ました。こちらも一曲丸々Newmanの独壇場、更にカデンツァに於けるフレージングで、彼のジャズ・スピリットを再認識させられましたが、彼はソウル、R&B範疇のプレイヤーではなく、しっかりとジャズに腰を据えている表現者なのです。

7曲目ラストを飾るのはNewmanのオリジナルNegus、ベースの印象的なラインから曲が始まり、ファンキーなテイストのテーマが演奏されます。Purdieのドラミングが決め手となったグルーヴはダンサブルでもあります。ソロの先発はGaleのアコースティック・ギターから、本人いたって真面目なのでしょうがどこか津軽三味線を感じさせる音色です(爆)。短くリフが演奏された後にメロディを受け継いでNewmanのソロ開始、ハイテンションにいっそう拍車がかかった演奏は行くところまでとことん盛り上がって貰いたいという、リスナーの願望を叶えたクオリティにまでに到達してくれました!再びWillis Jacksonのスクリーミング・テイストも感じました。エンディングは残念ながらフェイドアウト、もっと聴きたかったです!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?