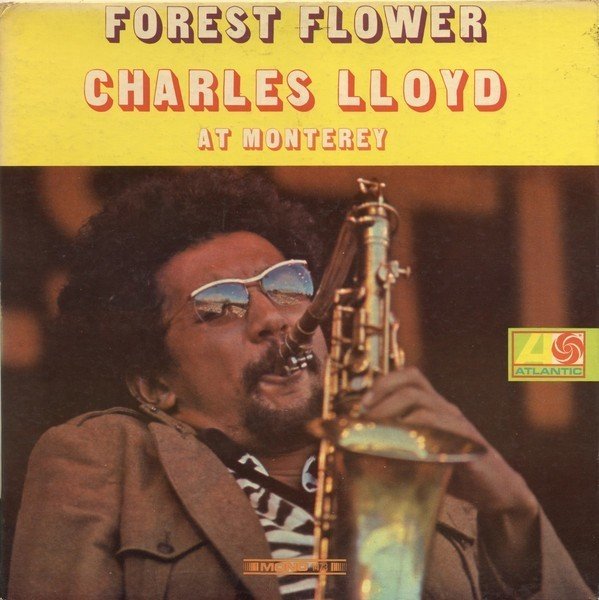

Charles Lloyd / Forest Flower

今回は独自のサックス・スタイル、音楽観を誇るCharles Lloydの初期の代表作「Forest Flower」を取り上げたいと思います。

1966年9月18日録音@Monterey Jazz Festival Producer: George Avakian Atlantic Label

ts,fl)Charles Lloyd p)Keith Jarrett b)Cecil McBee ds)Jack DeJohnette 1)Forest Flower: Sunrise 2)Forest Flower: Sunset 3)Sorcery 4)Song of Her 5)East of the Sun

現在も変わらず精力的に音楽活動を続けるCharles Lloydの出世作になります。モダンジャズ黄金期50年代の成熟期〜倦怠期を迎える60年代、特に60年代後半はフラッグシップであったJohn Coltraneまでもがフリージャズへ突入、傍らジャズロックやエレクトリックが次第に台頭し、更に時代は泥沼化したベトナム戦争に起因するフラワームーブメントを迎え音楽シーンは混沌を極めつつありました。66年録音の本作でも時代が反映された演奏が随所に聴かれますが、何より参加メンバーの素晴らしさに目耳が奪われます。Keith JarrettはArt Blakey Jazz Messengersに短期間在籍した直後にLloyd Quartetに参加、録音当時21歳という若さで驚異的な演奏を聴かせています。ピアノのテクニックや音楽性、タイム感、そしてすでに自己の演奏スタイルをかなりのレベルまで習得しており、その早熟ぶりに驚かされます。本作を含め計8枚のLloyd Band参加アルバムをAtlantic Labelに残しており、いずれの作品でも神童ぶりを発揮しています。Cecil McBeeは42年生まれ、Dinah Washington, Jackie McLean, Wayne Shorter等との共演後Lloyd Bandに参加、17歳からコントラバスを始めたとは信じられない楽器の習熟度、on topのプレイはドラムとの絶妙なコンビネーションを聴かせ、更にバンドに自身のオリジナルを提供してもいますが、このカルテットでの4作目「Charles Lloyd In Europe」を最後に退団し、後任にはRon McClureが参加しました。

Jack DeJohnetteはMcBeeと同年生まれ、やはりJackie McLeanやLee Morganとの共演を経てLloyd Quartetに参加しましたが、若干24歳、信じがたい事ですがこの時点で”DeJohnette”スタイルを完全に発揮しています!シンバルレガート、フィルイン、タイム感、グルーヴ感、スポンテニアスな音楽性、共演者とのコラボレーションの巧みさ、アイデア豊富なドラムソロ、以降一貫したスタイルの発露を感じます。Elvin JonesとTony Williams両者のドラミングのいいとこ取り、加えての強烈なオリジナリティ、申し分ないセンスの持ち主です!1拍の長さを当Blogで良く話題にしていますが、DeJohnetteの1拍の長さはこの時点でも相当な長さ、そして演奏を経る、経験を積むに従って更にたっぷりとしたものになりました。おそらくドラマーの誰よりも長く、そしてあらゆる既存の規格が当てはまらない桁外れのプレイヤーでしょう!JarrettとはGary Peacockを迎えたStandards Trioで、このあと半世紀以上も行動を共にする事になります。それにしてもMcBeeやPeacockとは、美しい名前のベーシストたちです。

これら若手の精鋭たちからなるリズムセクションを従えたリーダーLloydはこの時28歳、楽器の音色が主体音よりも付帯音の方が中心とまで感じるホゲホゲ・トーン、当時の使用楽器はConn New Wonder gold plate、マウスピースがOtto Link Super Tone Master Florida 10番、リードはRicoの多分4番、この人も大リーガークラスのセッティングです!マウスピースは以降取り替えることがありましたが、楽器はずっとConnを使用しているようです。Conn userにはこだわりがありますから。Lloyd独自の演奏アプローチですが、例えばWayne Shorter, Benny Golson(いずれもマウスピースのオープニングが同様のセッティング奏者)たちとは随分と趣を異にしています。同様のテイストも感じるのですが、音楽的ルーツという次元での差異を感じます。想像するに彼はアフリカ系黒人、チェロキーインディアン、モンゴル系、アイルランド系と多岐にわたる血統なので、ひょっとしたら様々な異文化の融合が成せる個性からのスタイルなのかも知れません。

リズムセクション3人のタイムがひたすらタイトなのに対してLloydはビートに大きく乗るようなグルーヴ、この対比がバンドのカラーになっています。以降も一貫した音楽観を聴かせているLloyd、共演者の人選に常に嗅覚が働くようです。64年5月録音のLloyd初リーダー作「Discovery !」ではピアニストにDon Friedman、ドラマーにRoy Haynesを迎えてポスト・ハードバップの演奏を聴かせます。Forest Flowerの初演も収録されています。

今は亡きMichel Petruccianiを起用したのもその嗅覚のなせる技です。LloydとPetruccianiの演奏の差異、両者のブレンド感がバンドの魅力でした。

Petruccianiを子供のように抱きかかえる姿が印象的なジャケット写真です

それでは演奏に触れて行きましょう。1曲目Forest Flower: Sunrise、Lloyd作の美しい独創的なナンバー。曲自体の構成がボサノバ、スイング、ブレークタイム、とリズムが変わり、後半に行くに従いコード進行が短3度づつ上がり高揚感を聴かせ、最後にテナーのフラジオ音域のF#とGのトリルで締めるというドラマチック仕立てです。Lloydの音色、レイドバック感、ブレーク時のフレージング、リズムセクションのバッキング、カラーリング、全てが有機的に絡み合い、テーマ演奏だけで完璧な美の世界を構築しています!ソロの先発Jarrett、出だしからいきなり恐るべき集中力と自己表現に対する情熱、執着心、強力な意志を感じさせる演奏です!こちらも後年の演奏の発露を明確に認めることが出来ます。ピアノタッチの素晴らしさはもちろん、楽器の習得度合いが尋常ではありません!スピード感溢れ、コード進行に対して実に的確かつスリリングなアプローチの連続はまさに歴史的な演奏に違いないのです!

ピアノのフリーフォームに入らんばかりの勢い、加えてDeJohnetteの猛烈なプッシュがソロの終盤に相応しい場面から続くLloydのソロ、Jarrettの演奏に触発され普段よりもテクニカルな方向の演奏に向かっている気がします。タンギングや16分音符の長さに僕としては気になる部分があり、茫洋とした雰囲気の中で漂う感じのソロが彼の本質と認識しています。4’53″でバサッという感じでLloydのソロが急に終わりドラムソロになります。リズムセクションと共に盛り上がり切っているところなのですが、どこか不自然な感じを覚えます。もう少しソロが続いた部分が恐らく蛇足になったのでテープ編集が施され、Lloydのソロを短くし繋いだと推測しています。Jarrettのソロがリーダーよりもずっと長いことから、テナーソロも同じくらいのボリュームがあったのではないでしょうか。その後のドラムソロはシンバル、ドラムセットの音色が20代にして完全に確立されたDeJohnette色を聴かせつつ、One & Onlyな世界を構築しています。次第にフェイドアウトして2曲目Forest Flower: Sunsetになります。ここで聴かれるサウンド、コード感やピアノのバッキングはJarrettリーダーのワンホーン・カルテットの多くの諸作で、例えば「My Song」に反映されています。

Lloydのフレーズに呼応してDeJohnetteが炸裂したり、ピアノソロがカオス状態に変化したり、Jarrettがピアノの弦を弾いたり叩いたりと起伏はありますが、およそ一貫してレイジーなムード漂う演奏です。曲中3’11″辺りから飛行機のエンジン音が聞えますが、この会場のそばに飛行場があったからだそうです。屋外でのジャズコンサートならではのサウンド・エフェクトですね。

3曲目はJarrettのオリジナルSorcery、Lloydはフルートに持ち替えます。ピアノの左手ラインが印象的なナンバー、リズムはずっとキープされますがフルートとピアノで同時に即興演奏を行なっているあたり、まさしく60年代後半のサウンドです。

4曲目はMcBeeのオリジナルSong of Her、ベースパターンが崇高なムードを高めています。同じくMcBee作曲のWilpan’s(Wipan’s Walkとする場合も有り)、Lloydの作品「The Flowering」に収録されているナンバーですがこちらもベースラインが大変ユニークな名曲、僕自身もこの曲を演奏した経験があり、かつてMcBeeと山下洋輔ビッグバンドで共演した時にWilpan’sについて尋ねてみました。「僕の友人でWilpanという奴がいて、そいつの歩き方をイメージして書いた曲なんだよ」との事、かなり変わった歩き方の人物です(笑)。トランペット奏者Charles Tolliverの70年5月録音「Charles Tolliver Music Inc / Live at Slugs’ Volume Ⅱ」にも収録されています。

5曲目アルバム最後を飾るのはスタンダードナンバーEast of the Sun、意表を突いたアップテンポで演奏されており、このリズムセクションの真骨頂を聴くことが出来ます。テナーの独奏からテーマ奏へ、Lloydのフリーフォーム演奏に自在に呼応するリズム陣、メチャメチャカッコいいです!レギュラーバンドならではの醍醐味、その後テンポがなくなりアカペラ状態の展開、そしてa tempoになってからのピアノソロのスピード、疾走感、その後やはりフリーフォームになりアカペラギリギリ時のドラムとベースの対応、ベースまでソロがまわりラストテーマを迎えますが、この時にもフリーフォームの残り火が再燃状態です!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?