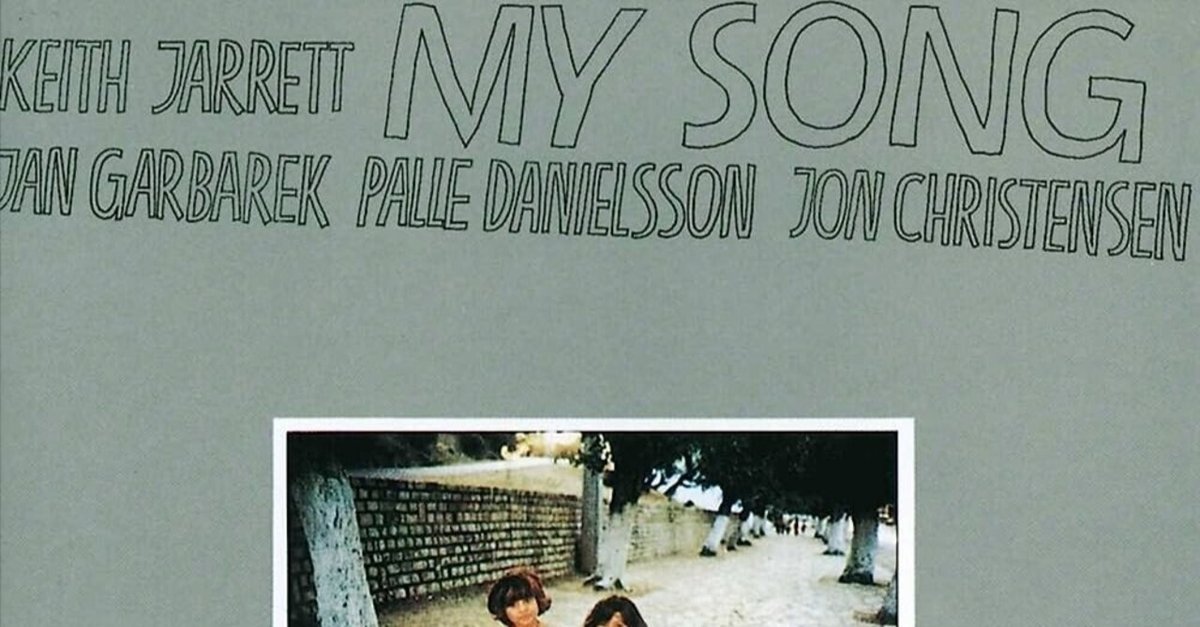

マイ・ソング/キース・ジャレット

ピアニスト、キース・ジャレット77年録音作品『マイ・ソング』を取り上げましょう。

録音:1977年11月

スタジオ:タレント・スタジオ、ノルウェー・オスロ

エンジニア:ヤン・エリック・コングスハウク

プロデューサー:マンフレッド・アイヒャー

レーベル:ECM

(p, perc)キース・ジャレット (ts, ss)ヤン・ガルバレク (b)パレ・ダニエルソン (ds)ヨン・クリステンセン

(1)クウェスター (2)マイ・ソング (3)タバルカ (4)カントリー (5)マンダラ (6)ザ・ジャーニー・ホーム

崇高な美学に貫徹された、他の追随を許さぬピアノプレイ、オリジナリティ溢れる美しい楽曲の数々、多作家にして複数のバンドを率いて精力的に作品を発表するキース・ジャレット、本作は彼の所謂ヨーロピアン・カルテットの代表作に該当します。

4人が創り出すナチュラルにして深淵なサウンド、メッセージ性が込められた名曲揃いのラインナップ、そしてエンジニア、ヤン・エリック・コングスハウクによる北欧の澄み切った空を想起させる透徹なレコーディング・クオリティ、それらとキースのピアノソロ、バッキングがあり得ないレヴェルで有機的に混ざり合い、そこに名プロデューサー、マンフレッド・アイヒャーの采配が加わった事で、結果極上のECMサウンドとなりました。

遡ること2年半前の74年4月録音、ヨーロピアン・カルテットによるファースト・アルバム『ビロンギング』が同じくECMでリリースされましたが、楽曲、演奏、構成いずれも申し分ありません。本作『マイ・ソング』と甲乙付け難い出来映えですが、進化系バンド・サウンドとしてのまとまり具合、収録曲の更なる洗練度合いゆえ、『マイ・ソング』の方に軍配が上がります。

以降ヨーロピアン・カルテットは79年4月東京公演(於中野サンプラザ)を収録した『スリーパー』、『パーソナル・マウンテンズ』、そして同年5月ニューヨーク、ヴィレッジ・ヴァンガードでの演奏を収めた『ヌード・アンツ』と、3作のライヴアルバムをリリースします。これら全てのライヴ録音に際してECM録音の精緻を図るべく、欧州からコングスハウクをレコーディング・エンジニアとして招く徹底ぶりを見せています。

全5作品は不動のメンバーであるヤン・ガルバレク、パレ・ダニエルソン、ヨン・クリステンセンらを擁しました。

ガルバレクとクリステンセンはノルウェー・オスロ、ダニエルソンはスウェーデン・ストックホルム出身、彼ら北欧を代表するミュージシャンとの共演をキースは心ゆくまで楽しみ、『パーソナル・マウンテンズ』のライヴ演奏で、その芳醇な成長ぶりをとことん発揮したように感じます。

一方ファースト・トリオと呼ばれる、ベーシストにチャーリー・ヘイデン、ドラマーにポール・モチアンを迎えた67年5月録音『ライフ・ビトゥイーン・ジ・イグジット・サインズ』、キースの初リーダー作に該当し、以降も同一メンバーで活動を継続し作品をリリースし続けます。

このトリオにテナーサックス奏者デューイー・レッドマンを加えた所謂アメリカン・カルテットのプレイは、ヨーロピアン・カルテットの演奏とオーヴァーラップする部分がありますが、メンバーの個性からより牧歌的、またカントリー&ウエスタン(ヘイデンのルーツです)やゴスペル・ミュージックのテイスト、更にはフリージャズの様相を色濃くし、結果的に米国ジャズマンならではの即興性を重視したコンセプトを発揮、ヨーロピアン・カルテットとは一線を画すプレイを行なっていました。

/キース・ジャレット

73年作品『フォート・ヤウ』、75年作品『デス・アンド・ザ・フラワー』にバンドのカラーが顕著に表れています。

アメリカン・カルテットの演奏には良い意味で不定形な部分が根底にあり、サウンドにカラーリングを施すべくアイアート・モレイラ、ダニー・ジョンソン、ギレルミ・フランコといったパーカッション奏者を招き入れて演奏したアルバムも、何作か残されています。

76年10月録音の2作『バップ・ビー』、『バイア・ブルー』を最後に休止状態を迎え、両カルテットが共存した時期もありますが、カルテット活動としてはヨーロピアンの方のみに移行した形になります。こちらも79年頃まで継続して休止状態を迎えます。

以降のキースはソロピアノや83年から始まるスタンダーズ・トリオ〜ベーシスト、ゲイリー・ピーコック、ドラマー、ジャック・ディジョネットの活動がメインになります。

フロントにサックス奏者を迎える編成を回避したのは、自らが前面に立つ形を大切に考えた結果でしょう。

ソロピアノは71年11月録音『フェイシング・ユー』、75年1月録音『ザ・ケルン・コンサート』に始まり、膨大な数の作品を残していますが、いずれも独演という形態ながら作品内容の大きく異なる、音楽性の非常に高いクオリティを有する作品群、ECMレーベルの看板アーティストとしてアイヒャーも積極的にキースのレコーディングを行なったからでしょう。

スタンダーズ・トリオの作品も枚挙に遑が無く、ピアノトリオの演奏スタイルと言うカテゴリーを新たに決定付けた感が半端ありません。

あれほど多彩にドラムを叩けるディジョネットが、キースのソロではプレイを浮き上がらせるために、シンバル・レガートしか行わない点からも伺う事が出来ます。

ニューヨーク、ザ・ブルーノートで94年6月に行われたライヴ・レコーディング、3日間の演奏を収録したCD6枚組『キース・ジャレット・アット・ザ・ブルーノート・ザ・コンプリート・レコーディングス』は圧巻の内容を有します。

ザ・コンプリート・レコーディングス

キースの最近の動向ですが、18年に2度の脳卒中を発症し左半身に麻痺が残り、今後二度とピアノ演奏が出来ない可能性が高い事をパブリックにしたのを、ご存知の方も多いと思います。

しかし現在はニュージャージー州北西部にある自宅で静かにリハビリを続けており、ピアノの椅子に座り、スタンダードやビッバプ・チューンを題材に右手だけで即興を行う事を試みているそうです。

ジャズ史上最もピアノ演奏に長ける彼のプレイ、未発表作品が次第にリリースされ始めていますが、私も含めた熱烈なファンは何らかの形で新作が発表されるのを待ち望んでいます。

それでは収録曲に触れて行く事にしましょう。全曲キースのオリジナルから成ります。

1曲目クウェスター、イーヴン8thのリズムから成るイントロはECMのカラーを端的に表しており、ECMボサノヴァと呼ばれることもあります。

ダニエルソンのベースが中心となりグルーヴを形成、キースのピアノをクリステンセンのシンバルワークが彩ります。

ガルバレクのテナーが魅力あるメロディラインを官能的なまでに聴かせます。それにしてもこのトーンの美しさを一体どのように表現したら良いのでしょう。

奏法的には楽器の聴かせるべき成分を確実に響かせ、倍音成分をしっかりと鳴らしています。音量的には決して大きな音ではない筈ですが、管楽器奏者にとって音量の大きい小さいは二の次、最重要事項は倍音成分を如何に効果的に鳴らすかで、この事が音色やトーンカラーを決定するのです。

北欧サックス奏者の多くがガルバレクの影響を否応なしに受けているそうです。身近にこのようなトーンのサックス吹きがいれば影響力大、致し方無いことでしょうし、寧ろメンターとしての存在、自分としては羨ましい限りです。

この頃のガルバレクのセットアップですが、楽器本体は仏セルマー・マークⅥ、マウスピースはベルグ・ラーセン・メタルです。リードは比較的薄めのものを使用しているようです。

彼の音色への拘りにはかなりのものがあり、奏法の研鑽は日々試行錯誤されていると推測出来ますが、使用機材更新によるクオリティアップも重要なファクターのようで、現在進行形で新たなマウスピースをトライしているようです。

テーマの繰り返し時にはキースがユニゾンでメロディをサポートし、サウンドを厚くする事により美の世界に誘います。

ソロの先発はキース、深いピアノの音色を湛えた演奏にはタッチの確実さはもちろん、他のピアニストのプレイには含まれない倍音成分が聴こえます。

独自のラインですが意外にも音使いにはシンプルな場合があり、美しいハーモニーなので採譜を行ってみると単なるトライアード〜ドミソの3和音なのです。ピアノタッチや楽器の鳴らし方、イメージが優れている故です。

様々なモチーフを駆使したインプロヴィゼーションは聴く者を強く惹きつけます。特徴的な彼の唸り声も音楽の内に聴こえ、至極自然発生的なソロはジャズに於ける即興の一つの理想とまで言えるでしょう。

ソロの終盤戦、まさにここと言う部分にテーマのフラグメントを提示し、物語を結実させます。

続いてガルバレクのソロが始まります。違和感なくソロイストが変わるため、キースのソロとの連続性を感じさせます。ピアノのバッキングも付かず離れずのスタンスをキープします。

ガルバレクの揺蕩うかのアプローチに加えて咆哮も交えたストーリー展開は独自のもの、引き寄せられる魅力はキースと並びますが、個人的にはガルバレクがソロを先発し、キースが受けて更なるプレイの拡大を成した方が、より曲想に合致したのでは、とイメージしています。

リズム隊とのインタープレイが密になり、メンバー全員でこの後はラストテーマに向かうべくのモーションを感じたところで、メロディ奏に転じます。

脱力を感じさせながら曲はFineを迎えます。

2曲目表題曲マイ・ソング、慈愛に満ちた優しさを感じさせるピアノのイントロから始まり、ベース、そしてパーカッションを携えたドラムが加わります。

そこに現れるのがソプラノサックスによるテーマ奏ですが、これまた何と美しい音色でしょうか!他には有り得ないワン&オンリーなトーン、録音上の深めのリヴァーブ感が響きをバックアップしています。

抑揚やニュアンスを絶妙に配したプレイは、間違いなく聴き手を夢見心地にさせます。これは最早ジャズと言うカテゴリーを通り越した、純粋音楽と言えましょう。

ソプラノは通常ストレート管が用いられますが、長年ガルバレクはカーヴド・ソプラノを使用しています。この楽器のカーヴした形状が音色の重要なファクターです。

楽器としてはコーン社製の楽器、1920年代のモデルです。マウスピースはベルグ・ラーセンのハードラバーを使用しています。

彼はカーヴド・ソプラノ楽器本体にかなり執着しているようで、画像を見るたびに異なる楽器を使っています。メーカーもランポーネ、ヤナギサワと言ったメーカーモデルの使用も確認しています。マウスピースも同様に色々とトライしています。

聴き手側としては極論彼が何を使おうと、ガルバレクには彼のサウンドが確立しているので然程差はないのですが、本人が如何に音色、吹奏感に納得して吹けるかが大切なのでしょう、その事に鎬を削っており、結果演奏がよりナチュラルに向かえるのです。

セオワニ・マウスピース

テーマ奏の後にイントロと同じヴァンプ的なパートがあり、ベース、ドラムが消えピアノ奏だけになります。たっぷりとしたスペースを取りながら優雅に奏でるメロディ、その後テンポを提示しリズム隊が加わり、ソプラノがドラマチックに登場します。短いソロに続きラストテーマへ向かいます。

音量のダイナミクスが音楽を一層豊かにサウンドさせ、魅惑のソプラノ・トーンと相俟ってヨーロピアン・カルテットが我々を桃源郷に招待するかの如しです。

3曲目タバルカはアフリカ、チュニジア共和国北西部にある、アルジェリアとの国境に近い街の名前です。

複数のパーカションを同時に叩くイントロから徐にテーマがルパートで始まります。敢えてテンポを揺らす事で曲の持つエキゾチックなムードが高まる効果を狙ったものでしょう。

深い音色を持つベースのフィルイン、ソプラノのメロディ、ピアノのフィルインも同時にプレイされ、次第にキースが主導権を握りピアノソロに変わって行きます。

うねるように、舐るが如く、ソロラインを繰り出しますが、地中海を隔てたスペインに近いお国柄もあるのでしょうか、スパニッシュ・モード的なサウンドも聴かれます。

当初はピアノがリードしますが次第にトリオがメルティング状態となり、一つの楽器による表現のように変化して行きますが、そこにはダニエルソンのベースプレイが貢献しています。

テーマメロディをキースが匂わせソロを終え、ガルバレクにスイッチします。

メロディのフラグメントを用いつつ、ピアノトリオのサウンドに融合するべく様々なモチーフを繰り出し始めます。その作戦は実に効果的にワークし、リズム隊3人はガルバレクにインスパイアされ、互いにアイデアを提供し合います。

タバルカの地ではこの様な音楽が日常的に鳴り響いているのかも知れません。

ピークを迎えた後に次第に収束感を感じさせますが、ここぞと言うところでガルバレクがメロディを感じさせるプレイを行い、引き続きキースがテーマの断片をプレイし、セスナ機がフライトから柔らかく着地するかの如くラストテーマに繋がります。

4曲目カントリー、名曲です。

キースが常日頃描く様々なサウンドが渾然一体となり、彼の美的センス、音楽表現への切なる衝動、生きとし生けるものに対する愛情がメロディ、コード進行、リズムを媒体として表現されています。

ガルバレクの柔らかくも雄々しさを感じせるメロディプレイ、キースによる裏メロディとも解釈できるバッキングの数々、リズム隊の堅実なサポート。

ソロの先発はベース、力強いピチカートに続いてキースのソロはテーマフェイクから始まり、入魂ゆえでしょう、唸り声が一層大きく聴こえます。いずれのソロも短いものですが、楽曲の中に欠かせないパーツとして組み込まれています。

ラストテーマを迎え強い表現とピアニシモでのメッセージの行き来に、カルテットの真骨頂を認める事が出来ます。

左からキース、クリステンセン、ガルバレク、ダニエルソン

5曲目マンダラはキースのもう一つの側面、前衛的演奏に特化したナンバー。印象的なソプラノとピアノのユニゾンが中心のメロディは、軟体動物がうねるように蠢く様、或いは荒れた海原で小舟が波に弄ばれるかのイメージを持たせます。

ピアノが猛烈な勢いでフリーフォームに徹して、まるでキースのダークサイドを白日の元に晒しているかの様です。クリステンセン、ダニエルソンの二人はフリーフォームでのノウハウを熟知していて、的確に対応しています。

遠くからソプラノによるフリーク・トーンが聴こえ始め、ピアノソロに割入ります。ここからキースはガルバレクに主導権を明け渡し、サポートに回ります。ガルバレクのソプラノにはオーネット・コールマン風のアプローチも聴こえます。

ピークを迎えたところでガルバレクはプレイを止め、キースも打鍵をストップしますがピアノの弦を弾いたり、その後に怪しげなコードを提示したりと、異なったテイストを表現し、二人は次なる段階であるベース主導に場を任せます。

再びガルバレクが加わり、程なくキースがテーマをゆっくりと弾き始め、ガルバレクもプレイし、次第にテンポが速まり明確にテーマが提示されFineとなります。

6曲目ザ・ジャーニー・ホーム、テナーのゆっくりとしたメロディ奏から始まりますが、前曲がフリーフォームであったためにひときわ安堵感を覚えます。

深い音色とイントネーション付けにガルバレクならではの色気を感じます。

こちらがイントロ・セクションとしてプレイされた後、ピアノがテンポを提示し、明るいゴスペル調の楽曲が始まります。

ストップタイムを用いたテーマは快活さを感じさせ、作品のエピローグに相応しいムードを設定します。

自分の弾くフレーズをユニゾンで歌いながらキースがプレイします。いつもは弾いているフレーズと全く無関係な声を発するので、ここでの打鍵と発声の一致は新鮮です。

ガルバレクのソロが始まります。メロウにしてさり気なく逞しさを感じさせるプレイには好感が持てます。

キースがこの辺でもう良いだろうとばかりにテーマの断片を提示し、ガルバレクも同意しラストテーマに向かいますが、意外と展開が早いと思っていたのには理由がありました。次なる章が用意されていたのですね、いきなり組曲のように全く別なパートが現れクールダウンします。

更に3連のリズムでイントロの雰囲気に似たメロディに移行しキースが華麗なソロを聴かせます。ピアノの音色がキラキラと艶やかに響き、続くガルバレクのプレイもファンキーさをテイストに交えて行われ、最後は大団円を迎えます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?