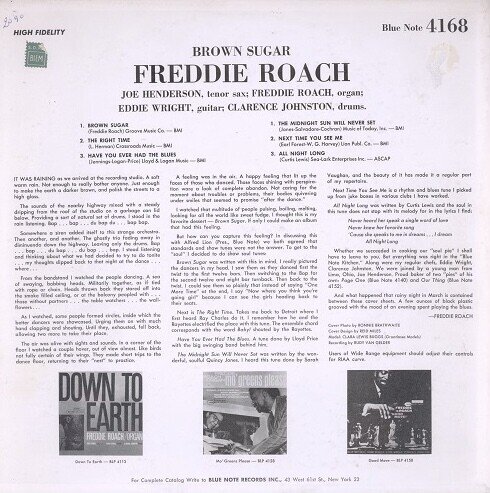

Brown Sugar / Freddie Roach

今回はオルガン奏者Freddie Roachの1964年リーダー作「Brown Sugar」を取り上げて見ましょう。

テナー奏者Joe Hendersonの参加が異色ですが、彼の冴え渡る演奏が魅力的な、隠れた名盤です。

Recorded: March 18 & 19, 1964

Studio: Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey

Label: Blue Note(BST 84168)

Producer: Alfred Lion

org)Freddie Roach ts)Joe Henderson g)Eddie Wright ds)Clarence Johnston

1)Brown Sugar 2)The Right Time 3)Have You Ever Had the Blues 4)The Midnight Sun Will Never Set 5)Next Time You See Me 6)All Night Long

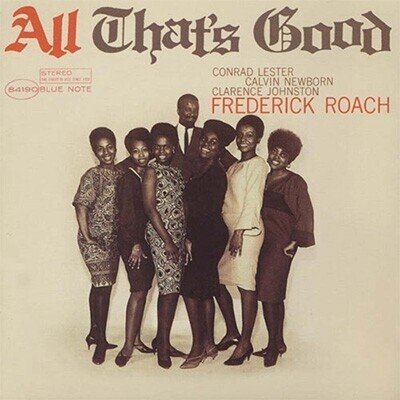

ジャケットの黒人女性はClara Lewis Buggs、Grandassa Models(GM)と呼ばれる60年代から70年台にかけてNew YorkのHarlemで開催されたアフリカ系アメリカ人女性の美を競うコンテストに参加した、オリジナル・メンバーの一人です。

本作に次ぐ64年10月録音のRoach5作目アルバムで、コーラスをフィーチャーした「All That’s Good」、こちらのジャケットにはRoachとGMの女性たち6名がおさめられています。美女に囲まれてさぞかしご機嫌だった事でしょう(笑)。

おそらくRoachは彼女たちのファッションショーでの演奏や、付随する音楽団体The African Jazz-Art Society & Studioのコンサートに出演したのがきっかけで、GMとのコネクションが出来たのだと思います。

タイトルのBrown Sugarとは黒砂糖などの白色でない砂糖の総称、また別の意味、スラングとして黒人女性や阿片を指します。

実は際どい意味のタイトルを冠した本作のリーダーFreddie Roachは、生涯8作のリーダーアルバムをリリースし、うちBlue Note Label(BN)から5枚を発表しており本作は4作目に該当します。

一連の作品はコンセプトを感じさせる選曲やアレンジの妙、構成の面白さからエンターテインメント性ある作品に仕上がっています。

基本的なバンド構成としてオルガン、テナーサックス、ギター、ドラムの4人編成、作品によってはトランペットやコーラスが加わる事もありました。

こちらはその4人編成、オルガン奏者がリーダーでリズム&ブルースが基本にあり、かつジャズのテイストも表現する場合に最も相応しいフォーメーションです。 BNの5作では全てClarence Johnstonがドラマー、タイトで実に小気味好いグルーヴを聴かせています。

ギタリストにはKenny Burrellが演奏する事もありましたが、本作ではEddie Wrightが参加、テナー奏者はHank Mobleyのクレジットも見られますが、同じオルガン奏者Jimmy Smithとも共演しているPercy France、Roachと何作か共にしているConrad Lester、彼らのテナープレイには強力な個性がある訳ではないのですが、さりげなくブルージーなプレイを聴かせる事を信条とした、何方かと言えば地味で裏方的な、言わばサイドマン・タイプのサックス奏者です。

それだけに本作だけが突出したかのように、超個性派Joe Henderson参加が意外性を有し、どこまで彼のオリジナリティ豊かなスタイルが発揮されるのかに興味が集中します。

まさかオルガンサウンドにテナーが埋没することはないでしょうし、バランス感を大切にする彼ですから独壇場もあり得ないでしょう、リーダーのオルガンを立てつつ、Joe Henカラーがどの程度、どのように披露されるかイメージが膨らみます。

Joe Henderson

BNにはJimmy Smithを筆頭に多くのオルガン奏者が名を連ねています。Jimmy McGriff, Reuben Wilson, Baby Face Willette, Richard Groove Holmes, Ronnie FosterそしてLarry Young。彼らの作品が数多くリリースされ、同傾向のアーシーなプレイを聴くことが出来ます。

唯一”オルガンのColtrane”と呼ばれたYoungはモーダルでアグレッシブな演奏、Youngの作品にもJoe Henが参加し、名演奏を繰り広げています。

65年11月録音「Unity」、盟友Woody ShawにJoe Henと相性抜群のElvin Jones、申し分のない共演者を得て縦横無尽にブロウしています。

Larry Young / Unity

その後のYoungは69年にThe Tony Williams Lifetimeで「Emergency!」、Miles Davis「Bitches Brew」といった歴史的作品に参加します。

Larry Young

Youngの活動の更なる発展形がLarry Goldingsのオルガンをフィーチャーし、Jack DeJohnette, John Scofieldたち名手が脇を固めたバンド、Trio Beyondの04年録音「Saudades」、Tony Williams Lifetimeに捧げたプロジェクトの素晴らしいライブレコーディングです。

Smithにはオルガンの第一人者としての風格あるプレイが、Youngの演奏には従来のオルガン奏者らしからぬ個性を湛えたサウンド、ハーモニー感がありますが、Roachも含めた他のオルガニストたちに突出した個性を見い出すことは難しいです。

それでも多くの奏者が存在し、アルバムがリリースされ続けたのは、米国ではオルガン〜Hammond B3という楽器が大変ポピュラーな存在だからです。

そもそもが教会では高価だったパイプオルガンの代替として登場し、日曜礼拝やミサで日常的にその音を耳にしていた事の効能でしょう。

教会音楽〜ゴスペル〜R&Bに根ざしたブルージーな演奏スタイルを多くの聴衆が受け入れ、愛聴していたのも当然の流れです。

米国だけではなく英国に於いてもロック〜プログレッシブ・ロックのジャンルでオルガンは人気を博し、シンセサイザーが台頭するまでその存在感は不動のものでした。

Jimmy Smith

オルガンジャズ演奏は様式美で成り立っています。40年代から50年にかけてのビバップからハードバップも同様に様式美に根ざしていますが、特にビバップではごく狭い範疇に属する、エリア内でのしきたりを踏まえない限りビバップにはなり得ません。しかし同時にそこから抜け出そうとする動きも必要になるのですが、ハードバップに関してその様式美はややルーズで許される傾向にあると思います。

オルガンジャズに関してはどうでしょうか。感じるのはビバップよりもっと狭いエリア内での様式美であり、というか楽器編成がビバップ〜ハードバップよりも制限(されているのかどうか、実際のところ分かりませんが)されているので自ずと定まった様式になります。

そこに起因するのかも知れませんが、様式の中から抜け出そうとするジャズ的なムーブメントは必要なく、ひたすら保守的に、オルガンが奏でる重厚で支配的なサウンドの伴奏を務める事で音楽が成立しています。

そういったしきたり内で演奏することがオルガンジャズの流儀と察知していたのか、本作でのJoe Henのプレイはとことんオルガンの繰り出すサウンドのサポートに徹しています。

いつもの彼の演奏と照らし合わせてみると、かなりアプローチを変えてブルージーさ、ファンキーさのテイストを表出していますし、テナーの音色さえも異なった色彩を感じさせています。

しかもそれらは無理なく、至極自然に発せられ、寧ろ楽しげな雰囲気さえ漂わせています。Joe Henのプレイからはホンカーを感じたことはあまりなかったのですが、ここではかなりの度合いで発色されています。

Joe Henderson(and Eric Dolphy)

そもそも含みを持ち、極太にしてハスキーな成分がトーンをデコレーションし、益荒男ぶりが半端ない音質にホンカーの要素が内包されていましたが、彼独自のフレージング、ソロのアプローチがホンカー色を隠蔽していたように思います。

本作でのオーソドックスなプレイにより、Joe Henのホンカー体質が露出したと言えましょう。 他にもここでの普段は聴かれないニュアンスや、至る所で聴かれるフレージングの捻り、そして何よりバラード演奏での「Joe、今までその吹き方を隠していたでしょう!」とまで感じさせる(笑)、かつて聴いたことのない奏法に、鳥肌が立つほどの感動を覚えるのですが、同時に彼の表現の幅広さに唖然としてしまいます!

71年に短期間ではありますが、かのBlood, Sweat and Tearsに参加していたことがあり、いくらホーンセクションを有したバンドとはいえ、ロックバンドにJoe Henの参加を俄には信じられませんでしたが、翻って考えてみると、自身を様々に変容させて柔軟に音楽に対応させていく姿勢の持ち主であることを感じ、本作でそのカメレオン・スタイルの本質をはっきりと捉えることが出来たのです。

Blood, Sweat and Tears

それでは収録曲に触れて行くことにしましょう。1曲目は表題曲RoachのオリジナルBrown Sugar、ストップタイムを効果的に用いた変形のブルースナンバー。

リズムとしてはツイスト、ダンスのためのナンバーです。RoachのフットワークによるベースとJohnstonのドラミングのコンビネーションの素晴らしさに、まず耳が奪われます。

トップシンバルがon topに位置しスピード感をもたらしており、オルガンプレイもタイトで軽快なので、とてもスインギーです。

ギターのカッティングが隠し味的にプレイされており、グルーヴのタイトさに貢献しています。

そこにJoe Henのテナーメロディが加わるのですが、何かいつもと異なります。よくよく聴けばチューニングがかなり低めに設定されています。彼は通常高からず、低からずの丁度良いところのピッチで演奏しているのですが、たまたまなのか、低めにチューニングする事によりブルージーさを出そうと狙ったのか分かりませんが、僕にはかなり低めに聴こえます。

演奏は吹き過ぎず、抑え過ぎず実に曲想に合致したコンセプトでプレイしています。Joe Hen節と言える譜割りのトリッキーさを表現したアプローチは影を潜め、8分音符をかなりハネ気味に吹き、ジャンプナンバーの如くブロウする様に、チューニングの低さも合わさり「Joe Henの影響を受けた未知のテナー奏者か?」とまで思ってしまいます(笑)。

途中に聴かれるオルタネート・フィンガリングを用いたフレーズ、これはホンカーのお家芸です!

続くRoachのプレイも素晴らしいタイム感で説得力を感じさせます。Joe Henのバックリフも効果的、もっと聴きたいところでラストテーマが登場、途中いきなりのブレークがありRoachが"Now where you think you're going girl"と呟きます。

実際にダンスをしている人たちを思い描き作曲したこの曲、彼自身の設定としては最初の12小節でツイストを踊り、次の12小節でバップに変わり、8小節で折り返し、そしてツイストに戻ります。盛り上がっているはずなのに人々の様子があまりに平静で、女の子たちが席に戻るのも見えたので”One more time"と言う代わりにこの言葉を述べたそうです。

Freddie Roach

2曲目The Right TimeはRay Charlesバンドのブルースナンバー、オリジナルよりも遅めにテンポが設定され、Rayの歌の部分をオルガンが、女性コーラスをJoe Henのテナーが担当します。

オリジナルの途中女性の声でシャウトされる部分はオルガンの分厚いハーモニーと、テナーのどこかユーモラスなフィルインによって表現されています。

続くテナーソロは間を活かしつつ、比較的Joe Hen度の高いテイストでプレイされます。

再びシャウト・コーラスを経て、オルガンソロもひょうきんさを忘れないセンスで演奏されラストテーマへ、テナーのピアニシモでのバックリフとその後のシャウトでの音量の違い、ダイナミクスが印象的なテイクです。

Joe Henderson

3曲目Have You Ever Had the BluesはLloyd Price楽団のナンバー、Priceの歌をテナーとギターがハーモニーで奏で、オルガンがビッグバンドのアンサンブル部分を演奏します。

ほぼ原曲に忠実に再現されますが、4人編成とは思えない分厚く緻密なプレイを聴かせ、オルガンソロもイケイケ、テナーも随所にバックリフを吹き、豪華さを演じています。

ソロはオルガン、テナーと続きますが、Joe Henは本作中最も彼らしさを表現しています。しかもホンカーテイストもふんだんに交えながら!同じフレーズの繰り返し、反復がホンカーの特徴の一つですが、見事にホンカーとJoe Hen節が両立した演奏に仕上がっています。バックのサポートともよく絡み合っており、そのバランス感に敬服してしまいます!

4曲目The Midnight Sun Will Never SetはQuincy Jonesのペンによるナンバー、この演奏収録が本作の価値を圧倒的に高めました。

逆にこのテイクが存在しなければ、ごく普通のオルガン・アルバムとして多くの中に埋没していたかも知れません!

まず曲自体が素晴らしいです。Quincyが北欧の白夜を目の当たりにし、その印象で書き上げた名曲、曲想とメロディライン、タイトルが三位一体で合致しています!

Roach自身はSarah Vaughanの歌を聴き、あまりの美しさに打たれてレパートリーに加えたそうです。

そのテイクは58年7月録音、Quincyがアレンジ、指揮も担当したアルバム「Vaughan and Violins」に収録されています。

Sarah Vaughan / Vaughan and Violins

Count Basie楽団の名リードアルト奏者、Marshall Royalの名演奏も大変印象的、59年作品「Basie One More Time」に収録されています。

蕩けるようにスイートなプレイはDuke Ellington楽団の同じくリードアルト奏者Johnny Hodgesと並び称されました。こちらでもQuincyがアレンジャーを務めています。

Count Basie / Basie One More Time

Vaughanの歌唱、Royalのアルトプレイも素晴らしいのですが、本作の演奏も全く引けを取りません。それどころか実はこちらの方が真打ちかも知れないと思っています。

Joe Henの繰り出す崇高な美学がオルガン演奏とケミカルに反応し合い、この曲にまた違った生命を吹き込みました。

イントロはギターとテナーの織りなすユニゾンと対旋律から始まります。この時点でJoe Henの吹き方、音色がいつもと違う事に驚かされます。まずおそらく限界まで、これ以上小さく吹いたら音にはならない、という超ピアニッシモで低音域を吹いています。

表記としてのピアニッシモはppですが、ここでのJoe Henはppppほどのピアニッシモ振りを聴かせます(笑)

「ジュワー」「シュー」「スー」という息の音から音になりかける臨界点での発音、こんな吹き方のJoe Henを聴いたことがありません!しかしこの吹き方でオルガンの音とのブレンド感が何倍にも増幅したと感じます。

ドラムが2, 4拍目に比較的強くアクセントを入れています。このアプローチは純然たるジャズドラマーではまず行われない奏法ですが、この演奏ではオルガンジャズゆえでしょう、too muchには感じません。

ギターのバッキングにもカッティングに近いアプローチが聴かれますが、同じようにバラードにも関わらず音の多さが気になりません。

アウフタクトから始まるテーマはまずオルガンが担当、対旋律をテナーが吹きつつ、次のメロディのセンテンスではテナーがリードしギター、オルガンがハーモニーに回ります。ビブラートを極力排したメロディ奏はMarshall, Sarahとは真逆のプレイです!この部分をリピートし、繰り返し時にはJoe Henのニュアンスが微妙に変化しますが、ここに男の色気を感じます!

サビの8小節はテナーがメロディを担当、同様にストイックなまでに抑揚を排除したストレートな吹き方は、素晴らしい音色を持つサックス奏者だけに許されるもの、トーンのクオリティが勝負です! サビ後の主題部分ではまた同様に演奏され、オルガンのソロが始まります。ピアノと違い音を幾らでも伸ばせるのはバラード奏時の特権です。

その後サビからのテナーソロは、特殊奏法を然りげ無くメロディに用いた出だしから開始、しかし幾らでも多種多様なアプローチを取ることの出来るJoe Henですが、ここではまるでその素晴らしい音色を聴かせるために、そしてオルガンジャズにコンセプトを合わせて、敢えて長い音符を中心に演奏しているかのようです。

音量もppをずっとキープし、エアリーなサウンドを徹底的に聴かせます。

サビではオルガンがメロディを演奏し、続く主題部分は冒頭と同様に演奏されます。

演奏は何度聴いても次から次へとまた別な音が聴こえてくる、永遠に枯れない泉のごときニュアンスの宝庫たるプレイ、全てがナチュラルな所以に違いありません。

Quincy Jones

5曲目Next Time You See MeはR&Bナンバー、56年にJunior Parkerが録音したものがヒットしました。

ここではそのバージョンを踏襲し、ボーカルパートをテナーとオルガンが演奏、ブルースフォームをシャッフルのリズムで演奏しています。

Roachは彼が出演していた色々なジャズクラブのジュークボックスからこの曲を拾い上げたと言っています。

全員とても楽しげに演奏しているのが伝わって来るリラックスしたプレイ、ドラムやオルガンのフィルイン、ギターのカッティングの確実なハマり具合、Joe Henの吹かなさ加減(笑)、レイドバック感、どれも絶品です!

Joe Henderson

6曲目All Night LongはCurtis Lewis作曲、Ray CharlesやAretha Franklinの名唱があり、メロディだけにとどまらず、歌詞の内容自体も素晴らしいとRoachが述べています。

本作2曲目のスローナンバー、分厚いオルガンの和音とギターのメロディによるイントロから始まります。

RayやArethaは情感たっぷりに、比較的声を張って歌唱していましたがJoe Henはムーディに、サブトーンを中心にピアニッシモで演奏しています。

マイナーの曲調に合わせブルージーに、ベンドやグリッサンド、またビブラートを多用しており、先程のThe Midnight Sun Will Never Setとは全く別な側面を存分に披露しています。

極めて渋いテナープレイの後ろでは、ドラマチックにオルガンがサウンドを鳴らし、メロディに合わせたストップタイムも効果的に行われます。

しかしこれだけ「シュウシュウ」「シュワー」と情感たっぷりにR&Bナンバーを演奏し、大変な説得力を聴かせるとは、Joe Henの懐の深さを痛感しますが、しかしこの時26歳!早熟にして、人生の酸いも甘いもを知り尽くしているかのようです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?