Sonny’s Crib / Sonny Clark

今回はピアニストSonny Clarkの57年リーダー作「Sonny’s Crib」を取り上げてみたいと思います。

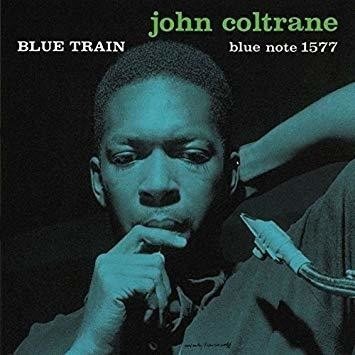

録音1957年9月1日 Van Gelder Studio, Hackensack Recording Engineer: Rudy Van Gelder Producer: Alfred Lion Blue Note Label / BLP 1576

p)Sonny Clark tp)Donald Byrd ts)John Coltrane tb)Curtis Fuller b)Paul Chambers ds)Art Taylor

1)With a Song in My Heart 2)Speak Low 3)Come Rain or Come Shine 4)Sonny’s Crib 5)News for Lulu

John Coltraneを迎えた3管編成によるアンサンブル、ClarkはBlue Note Labelから9枚のリーダー作をリリースしていますが本作は第2作目に当たり、ピアノトリオやクインテット編成での作品が多い中、全編セクステットは本作のみになります。このレコーディングのちょうど2週間後9月15日に録音され、同じくBlue NoteからリリースされたColtraneの初期傑作「Blue Train」(レコード番号もBLP1576, 1577と連番です!)と編成が全く同じ、参加メンバーもCurtis FullerとPaul Chambersが重複しており、他のDonald Byrd, Art Taylorたちこの頃売り出し中の若手を迎えてのレコーディングです。当時tp, ts, tbの3管はあまり例がなく、3管編成のご本家Art Blakey and The Jazz Messengersでさえも57年当時はtpとasないしはtsのクインテットで、3管編成にヴァージョン・アップするのは61年からになります。tpとtsのアンサンブルだけでもジャズ・サウンドの醍醐味を聴かせられるのに、更にtsとほぼ同じか低い音域であるtbのふくよかさがブレンドする事により、よりジャジーでタフなアンサンブルに変化するのです。

僕は学生時代に鑑賞の順番としてまず「Blue Train」(BT)、その後暫くしてから「Sonny’s Crib」(SC)を聴きました。編成が同じでメンバーが重複しているのでいずれかが礎となり、もう1作が続編のように漠然と感じていたのですが、今回当Blogを書くにあたり録音年月日を確認し、なるほどSCの方が先に録音されており、ColtraneはSCでの経験を生かして2週間の間に作品の構想を練り(直し)、自己のリーダー作BTに臨んだのではないのかと確信しました。それこそ楽器編成、人選自体もSC録音前は違うものだったのかも知れません。当初はワンホーン・カルテット?もう1人管楽器を加えたクインテット?tp, ts, tbの3管サウンドの素晴らしさをぜひ自分のアルバムでも表現したいと考えて実現させたのでしょう。

いくら現代ほどミュージシャンのスケジュールがタイトではないと言っても、急に当時の売れっ子たちを集めるのは至難の業です。絶対の信頼を置いているベーシストMr. PC(Paul Chambers)のスケジュールは最優先に、次にドラマーに対しての要望の多いColtaraneとしてはタイトで堅実、スインギーなPhilly Joe Jonesを押さえ、Lee Morganもぜひ共演してみたい若手筆頭、Fullerもスケジュール大丈夫でした。ピアニストがなかなか決まらず、所縁のRed Garland, Wynton KellyがNG、Mal WaldronやElmo Hope, Tadd Dameronではサウンドが違う、ましてやThelonious MonkではMonk自身のリーダー作に乗っ取られてしまう可能性大(笑)、加えてPrestige諸作とは違うプレイヤーを手配したいと考え、リーダー作では初共演のKenny Drewに打診しめでたくスケジュールOK、こんな感じでBTのメンバーが決定したと勝手に想像するのも楽しいものです(あながち外れてはいないかも知れません〜笑)。

Clarkは本作や代表作「Cool Struttin’」のように管楽器を擁した作品、ピアノトリオで自身がメロディを奏でるフォーマット、いずれでもその真価を発揮できるミュージシャンです。サイドマンとしても多くの作品で的確なサポーターぶりを聴かせていてLee Morgan / Candy, Dexter Gordon / Go, Jackie McLean / Jackie’s Bag, Sonny Rollins / The Sound of Sonny….いずれも50年代ハードバップのエバーグリーンです。個人的にはリーダー・ピアノトリオ作で60年作品George Duvivier(b), Max Roach(ds)による「Sonny Clark Trio」Time Labelがお気に入りです。

それでは演奏曲について触れて行きましょう。1曲目はRichard Rodgersの名曲With a Song in My Heart、急速調での演奏でメロディを演奏するのはByrdのトランペット、ColtraneとFullerは交代でオブリガードを入れています。録音当日Clarkは自身のオリジナルSonny’s CribとNews for Luluの2曲を用意しました。アルバムの収録曲数としてはあと少なくとも3曲は必要なので、フロント奏者を1曲づつフィーチャーして何か演奏しよう、そうすれば3曲揃うじゃないか、のような類いのラフな打ち合わせでセッションが始まったように感じます。「でも作品として残るからさ、曲のエンディングだけはしっかり決めておこうか」ともClark提案したので、収録したスタンダード・ナンバー3曲全て決め事としてのエンディングが、セッション風なソロ回しが続く演奏の割りにはちゃんと施されています。これは大事なことですね。「じゃあDonaldをフィーチャーしてぶっ速い曲を演奏しようか。With a Song in My Heart、テンポが速いからバックリフは演奏しない方がむしろ良いかな。だからJohnとCurtisは2人分担してオブリを吹いてもらえる?ソロの順番も決めておこうか、エンディングのキメはさっき練習したし大丈夫だね。Hey, Donald, イントロ無しでいきなり頭からテーマ行こうか、じゃあ始めるよ、Rudyテープ回った?」きっとこんなやり取りがVan Gelder Studio内で行われた事でしょう(笑)。先発Byrdの演奏をBTのLee Morganの演奏と比較するべきではないかも知れませんが、ふたりの個性以上に楽器の音色、操作性、フレージングのアイデア、唄心、タイム感に違いを感じてしまいます。続くColtraneの堂々たる貫禄の演奏、急成長を遂げつつあるプレーヤーの情熱の発露を感じさせます。その後のFullerの安定した演奏は既にBTでのクオリティを発揮しています。Clarkのソロの後ラストテーマになりますが、実はこの演奏の要はChambersのベースプレイでしょう。On top感、グルーヴ感、タイトネス、音の選び方、スインギーで様々な出来事を的確に包容するベースライン、思わず聴き惚れてしまいます!TaylorのドラミングにはColtraneの「Giant Steps」で採用される条件である正確無比さを、ここでも存分に表現しています。エンディングはフロントとピアノの2小節づつのトレードが行われ、最後にピアノがグリッサンドで上昇しラストのコードを弾き、間髪を入れずテナーがメジャー7thのD音を吹き、少ししてからトロンボーンが9thのF音を吹いていますが、ここはピアノ〜テナー〜トロンボーンでベルトーンを演りたかったようにも聴こえなくはないですが、となるとトロンボーンが出遅れた事になります。ベルトーンでラストの和音を演奏する事で、がっちりした終始感を得ようとした目論見があったかも知れません。

2曲目今度はColtraneのテナーをフィーチャーしたSpeak Low、素晴らしい音色と歌いっぷり、本来のSpeak Lowであるべきゆっくりとしたテンポ設定、ラテンとスイングのリズムが交錯しトランペットとトロンボーンのバックリフ、アンサンブルが実に心地よい名演奏です!ここでちょっと気になるのがテナーのチューニングです。もともと高めに音程を取る事の多いColtraneですが、ここでは尋常ではなく高くチューニングをしていてバックリフとも音程感が離れているように感じます。色々と試行錯誤を繰り返していたColtraneなので、高いチューニングも何か思うところがあってのチャレンジかも知れません。テーマ後巧みなピックアップ・フレーズに導かれてソロが始まります。1957年度Coltraneフレーズのオンパレードですね(笑)!実はここでハプニングが起こりました。A-A-B-A構成のSpeak Low、1’45″でColtraneはAをリピートせず勘違いしてストレートでB(サビ)の冒頭コードでのフレーズを吹いたのです!1’47″あたりでClarkも「What happened?」とばかりにバッキングの手をすぐさま止め、一瞬シラっとした空気が流れますが、何事もなかったかのようにColtraneソロを続け1コーラスまさに”歌い切って”います。 ちなみに前回のBlog、Les McCann Ltd. in New Yorkで取り上げたStanley Turrentineのミステイク時のように、リピート時同じフレーズをColtraneは使い回してはいません。またCD化に際してこのSpeak Lowの別テイクが付加されていますが、本作収録がテイク1でしょう、もう1テイク録っておこうか的に別テイクを演奏しましたが小さなミスより大きなノリ、別テイクも素晴らしいですが1テイク目の方が音楽的でした。続いてFullerがコーラス前半A-A、Byrdが後半B-A、ソロを取りますが2人とも快調に飛ばしています。Clarkが1コーラス丸々ソロを取り、再びラテンとスイングのリズムでラストテーマになだれ込みます。最後になりますがChambersのラテン時のベースライン、裏メロディー奏的なセンスの良いアプローチを全編に聴かせており、さすが縁の下の力持ち、50年代最も多忙なベーシストの所以を感じます。それにしても一曲丸ごとColtraneフィーチャーリングのスタンダード演奏、よくぞClark残してくれました!

3曲目はCome Rain or Come Shine、始めのテーマはFullerのトロンボーンをフィーチャーしています。ミディアムスイングでも演奏されますがここではしっとりとしたバラード奏、トロンボーンの音色と曲想が良く合致しています。ソロはClarkのピアノのみ、転調の多いコード進行を流麗にフレージングしています。Coltraneがメロディ・フェイクとアドリブの中間的?テイストで半コーラスを演奏、後半をByrdがしっかりメロディを演奏し、レコーディングのために付加されたエンディング4度進行を経て、Fineです。以上がレコードのA面になります。

4曲目はClarkのオリジナルで表題曲Sonny’s Crib。しかしこれは… 今まで全く意識していなかったのですが… こうやってしっかり聴いてみると… 今さらながら… 何でしょうね?… Blue Trainそのまんまじゃあないですか!!!メロディとリズムセクションとのコール・アンド・レスポンス、そのリズムの3, 4拍目のフィギュア、メロディは違えどコンセプトは全くBlue Trainです。キーがこちらがB♭、BTがE♭の違いはありますがフォームのブルースも同じ、ただこちらにはサビ(ブリッジ)が付加されています。このブルースにサビを設けるという点についても「Blue Train」収録Locomotion、こちらもB♭のブルースですがサビがあり同じです!Sonny’s Cribを演奏したColtrane、ふたつのアイデアを2週間後の自己のレコーディングに流用しました!

例えばSonny’s CribがレコードのA面1曲目という目玉商品の位置に配されていたとしたら、間違いなくBlue Train流用と即断したでしょうが、レコードのB面1曲目に位置し、A面でフロント陣フィーチャーのスタンダード・ナンバー3曲の演奏に耳が慣らされた状態では意識が遠のいていてSC, BT2曲の類似性を判断できません。

演奏に触れましょう。先発はColtrane、ソロの絶好調ぶりはBTに匹敵するものを感じます。BTでのソロが佳境に入った時に挿入されるバックリフが、ここではないのが少し寂しいですが。トロンボーン、トランペットとソロが続き、ドラムが倍テンポを演奏するところもBTソックリです。その後ピアノソロを経てベースソロ、Chambersが殆ど倍テンポでソロを取るのは珍しいですね、セッションがさぞかし楽しかったのでしょう、しかしラストテーマを聴いてもつくづくこの曲はBlue Trainです。Coltraneは一体どんな考えでSonny’s Cribを基にBTを作曲、演奏したのでしょう?

5曲目もClarkのオリジナルNews for Lulu、こちらもラテンとスイングが交錯するマイナー調の佳曲、「Cool Struttin’」収録のBlue Minorに通ずるテイストです。ピアノの左手とユニゾンのベースライン、0’35″辺りの3管のジャジーで豊かなハーモニーが印象的です。テーマの後のピアノソロに続きトランペットソロ、どこを切っても金太郎飴のようにハードバップ華やかし頃のサウンドが聴かれます。続くColtraneのソロはひとり異彩を放ち圧倒的な個性を聴かせます。トロンボーンは相変わらずの堅実ぶりで安定した演奏、Fullerの実直な人柄がうかがえます。その後のベースソロは管楽器のようなフレージング満載のスインギーなもの、3管編成との共演でホーンライクなテイストが染み込んでしまったのかも知れませんね。その後ラストテーマを迎えエンディングはジャンルとしてのハードバップに不可欠な、儀式的、様式美的なクリシェを通過してFineです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?